年末が近づくと多くの企業の悩みとなる「年末調整」。

毎年行う業務ですが、書類の準備から集計、計算まで膨大な作業量に悩まされている経理担当者の方も多いのではないでしょうか。

特に人材リソースが限られる中小企業では、この業務負担は決して小さくありません。

そこで注目すべきサービスが「年末調整代行サービス」です。

外部に委託することで社内の業務負担を減らせるメリットがある一方、依頼先はどこが良いのかや外注費用はどのくらいなのかという点は非常に重要です。

この記事では、年末調整代行の相場や各サービスの特徴を分かりやすく解説します。

【結論】年末調整代行の費用は2~3万円+社員1人ごと3千円

年末調整代行にかかる費用は、基本的に「基本料金+従業員1人あたりの手数料」という構成になっています。

一般的な相場として、基本料金は2〜3万円程度。

これに加えて従業員1人あたり約3,000円の追加費用がかかります。

例えば、従業員10人の会社なら、基本料金3万円+従業員手数料3,000円×10人=6万円程度が目安になるでしょう。

ただし、依頼先や依頼内容、依頼するタイミングによって費用は変動します。

年をまたいでしまうと「駆け込み料金」として追加で2〜3万円かかることも。

早めの準備と依頼が費用を抑えるポイントです。

また、クラウド給与計算ソフトを導入している企業では、データ連携がスムーズになるため割引が適用されるケースもあります。

依頼前に複数の業者から見積もりを取ることで予算の相場をつかむことができます。。

【依頼先別】経理代行の料金相場

年末調整の代行を依頼できる主な先は、「BPO・アウトソーシング会社」「税理士事務所」「個人税理士」「社労士事務所」の4つです。

それぞれの特徴と料金相場を解説します。

BPO・アウトソーシング会社の場合

BPO・アウトソーシング会社の場合は、基本料金の目安が1~2万円程度、従業員ごとの追加費用は1名あたり2,000円~3,000円ほどの会社が多いです。

給与計算や記帳代行もセットで受け付けてくれる会社が多く、月額制プランに年末調整が含まれることもあります。

これらの会社は、大量の書類処理に慣れているため効率的に対応することも可能です。

また、専用システムを導入して手続きをオンライン化するサービスもあり、従業員の書類提出の手間も省けます。

BPO・アウトソーシング会社への依頼は、特に従業員数が多い企業にとっては、コストパフォーマンスが良い選択肢といえるでしょう。

ただし、税務に関する専門的なアドバイスを求める場合は、税理士に依頼する方が適している場合も。

会社の状況に応じた選択が必要です。

税理士事務所の場合

税理士事務所に依頼する場合は、基本料金の目安は 3~5万円程度で、それに合わせて従業員数に応じた手数料が加算されます。

税理士にしか行えない業務(青色申告・節税アドバイスなど)もまとめて頼む場合は検討に上げるべき依頼先と言えます。

税理士事務所は料金相場がやや高めになることがありますが、税法に精通しているため安心感が強いのが特徴です。

年末調整だけでなく、会社全体の税務戦略も含めたアドバイスを受けられます。

また、税務調査対応や確定申告などの業務もトータルで依頼できるため、一年を通して税務関連をサポートしてほしい企業に向いています。

基本料金は高めになりがちですが、その分専門性の高く多くのメリットがあることも事実です。

個人税理士の場合

個人税理士に依頼する場合、基本料金の目安は2〜3万円程度となり、 従業員数に応じた手数料が加算されます。

個人税理士に依頼することで税理士事務所と同様に、税務の専門家としての知識を活かしたサービスが受けられます。

事務所と比べると個人で対応するため、やや料金が抑えられる傾向があります。

また、担当者が固定されるため、会社の状況をよく理解した上でのきめ細かいサービスが期待できるでしょう。

個人税理士の場合、コミュニケーションがとりやすく、会社の状況に合わせた柔軟な対応が可能なケースが多いです。

中小企業や従業員数の少ない会社にとっては、コストパフォーマンスの高い選択肢の一つと言えます。

社労士事務所の場合

社労士事務所に依頼をする場合は、料金の目安として1.5~4万円程度の金額と、人数追加料金を加算した金額が相場と言えます。

労務関連の手続きや給与計算を継続的に頼む場合に向いており、年末調整のみスポットで依頼するケースもあります。

税務面よりも労務面が中心になるため、依頼内容によっては税理士と連携する場合もあるでしょう。

社会保険や労働保険の手続き、給与計算なども含めて一括で依頼できるのが大きなメリットです。

特に人事労務関連の業務を外部委託している企業にとっては、同じ窓口で年末調整も依頼できる利便性があります。

ただし、複雑な税務相談には対応できない場合もあるため、業務内容をよく確認しておくことが重要です。

【結論:ニーズによる】年末調整代行は税理士に頼むべき?

年末調整代行サービスを選ぶ際、「税理士に依頼すべきか」という疑問をお持ちの方は多いと思います。

結論としては、会社のニーズによって適切な依頼先は異なります。

税理士に依頼するメリットは、税務に関する専門的な知識を活かした正確な処理と税務アドバイスを受けられる点です。

年末調整だけでなく、助成金や節税対策についても相談できるため、税務全般のサポートを求める企業には適しています。

一方で、単純に年末調整だけを代行してほしい場合や、給与計算や経理業務なども含めて外注したいのであれば、BPO・アウトソーシング会社の方がコスト面で有利になることがあります。

これらの会社は大量処理に慣れているため、効率的に対応できます。

また、労務関連の業務を一括して依頼したい場合は、社労士事務所も選択肢となります。

自社の業務状況や予算、求めるサービス内容を整理した上で、最適な依頼先を選びましょう。

年末調整代行の費用に影響する要素

年末調整代行の費用は、いくつかの要素によって変動します。

依頼前に以下のポイントを理解しておくことで、予算計画が立てやすくなります。

従業員数

従業員1名あたりの追加料金が発生することが多いため、人数が多いほど費用は上がりやすい傾向があります。

例えば、基本料金が2万円で1人あたり2,000円の場合、従業員10人なら4万円、50人なら12万円と大きく変わってきます。

大企業の場合、従業員数に応じた割引交渉が可能なケースもあります。

また、アルバイトなど計算が比較的簡単な従業員の年末調整は自社で行い、正社員など複雑な計算が必要な従業員のみを代行に出すという方法で、コストを抑える工夫も可能です。

書類作成の範囲

年末調整の基本業務に加えて、源泉徴収票や法定調書、給与支払報告書などの作成を含むかどうかで金額が変わります。

これらの書類作成がオプション扱いになっている場合は、追加費用を見込んでおく必要があります。

特に電子申告を代行する場合や、支払調書(報酬等)など特別な書式が必要な場合も、別途料金が発生することが多いです。

依頼前に必要な書類の範囲を明確にし、見積もりに含まれているか確認しておきましょう。

委託時期

11月下旬~12月に駆け込みで依頼すると、割増料金が発生したり、対応不可になったりするケースがあります。

年末は代行業者も繁忙期のため、早めの依頼が重要です。

特に年をまたいでの依頼は、「駆け込み料金」として2〜3万円程度の追加料金が発生することもあります。

計画的に早めの依頼を心がけることで、通常料金で済ませることができます。

年末調整の準備は10月頃から始めるのが理想的です。

クラウドシステム活用の有無

従業員がオンラインで申告書類を提出できるシステムを利用すると、紙ベースよりも作業工数が減り、その分安く済むことも多いです。

クラウド給与計算ソフトを導入している企業では、データ連携がスムーズになるため、代行費用の割引が適用されるケースもあります。

ペーパーレス化は担当者と従業員双方の工数削減につながるため、システム導入のコストを考慮しても、長期的にはメリットとなる場合があります。

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

年末調整の代行費用を安く抑える方法

年末調整代行サービスは、経理担当者の負担を大幅に減らせる便利なサービスですが、費用面で悩む企業も少なくありません。

ここでは、年末調整の代行費用を効果的に抑えるための方法を紹介します。

周辺業務があるならまとめてBPOに依頼する

依頼先は1つにまとめたほうが初期費用が抑えられ、価格交渉もしやすくなります。

例えば、年末調整だけでなく、給与計算や記帳代行、社会保険の手続きなども含めて一括依頼すると、セット割引が適用されるケースが多いです。

特に月額固定制のBPOサービスでは、年末調整業務を月額料金に含めているプランも増えています。

年間を通じて経理業務をアウトソーシングすることで、単発で依頼するよりも総合的にコストを抑えられるでしょう。

また、一つの業者に複数の業務を依頼することで、情報共有がスムーズになり、業務の連携性も高まります。

例えば、給与計算と年末調整を同じ業者に依頼すれば、給与データを改めて提供する必要がなく、効率的に処理できます。

余裕を持って依頼する

年末ギリギリの依頼は割増になりやすいため、11月頃までに依頼先を確保しておくのが理想的です。

特に年末は税理士事務所やBPO会社も繁忙期となるため、早めの依頼が重要です。

具体的には、9月〜10月頃から依頼先を探し始め、11月中には契約を済ませておくとスムーズです。

早期に依頼することで「駆け込み料金」が発生せず、通常料金で依頼できるメリットがあります。

また、余裕を持って依頼することで、必要書類の準備や従業員への説明など、事前準備にも十分な時間を確保できます。

社内での書類収集をスムーズに行えれば、外部への依頼費用も抑えられます。

紙の書類を削減する

従業員がオンラインで控除申告書を提出できれば、外部委託先とのやり取りも簡略化され、費用が安くなるケースも多いです。

紙ベースの処理は手作業が多く発生するため、どうしても費用が高くなりがちです。

最近では、クラウド型の年末調整システムを導入している企業も増えています。

従業員が自らスマホやPCから必要事項を入力し、電子的に提出できるシステムを活用すれば、書類の回収や整理の手間が大幅に削減できます。

また、多くの代行業者がクラウド給与計算ソフトとの連携サービスを提供しています。

既にデータ入力が済んでいる状態で依頼すれば、作業工数が減り、費用を抑えることにつながります。

年末調整代行に依頼するタイミングは?

年末調整は毎年同じ時期に行われる業務ですが、代行サービスを利用する場合、依頼のタイミングが重要です。

適切な時期に依頼することで、スムーズな対応と余分な費用の発生を避けられます。

11月上旬が目安

多くの企業がこの時期に年末調整の準備に取りかかるため、早めに代行会社や税理士を押さえることが重要。

多くの企業がこの時期に年末調整の準備に取りかかるため、早めに代行会社や税理士を押さえることが重要です。

11月上旬までに依頼先を確定させておくことで、余裕を持って進められます。

税理士やBPO会社などは、年間のスケジュールに沿って業務を割り振っています。

税理士の場合、年間の繁忙期は次のように分かれています。

- 12月~1月:企業の年末調整業務

- 2月~3月:個人の確定申告期間

- 4月~5月:3月決算企業の決算業務

- 6月~10月:比較的閑散期

このサイクルを考慮すると、年末調整の依頼は遅くとも11月上旬までに行うのが理想的です。

この時期なら、税理士やBPO会社もまだ年末調整の業務が本格化する前で、新規依頼を受け入れる余裕があります。

また、11月上旬までに依頼することで、従業員からの書類収集や準備にも十分な時間を確保できます。

年末調整の書類提出期限は翌年1月31日ですが、実際の業務は12月中に完了させておくのが一般的であることから、11月上旬が適切な依頼時期といえます。

駆け込み依頼は割高・対応不可になりやすい

12月後半になると業務が集中し、断られる・追加料金が発生するリスクが高まります。

この時期の駆け込み依頼には、次のようなリスクがあります。

- 追加料金の発生

- 対応不可

- 処理の遅延

- ミスのリスク。

年末調整は税務上の重要な手続きであり、間違いがあると後々のトラブルにつながる可能性があります。

確実に正確な処理を行うためにも、余裕を持ったスケジュールで依頼することが重要です。

年末調整代行の依頼先を選ぶポイント

年末調整代行サービスを利用する際、どの業者に依頼するかは重要な決断です。

それぞれの依頼先には特徴があり、会社の状況やニーズによって最適な選択肢が異なります。

ここでは、主な依頼先の特徴と選ぶ際のポイントを詳しく解説します。

複数業務をまとめて外注するならBPO

BPO(Business Process Outsourcing)会社は、年末調整だけでなく給与計算や記帳代行、社会保険手続きなど複数の業務を一括して代行するサービスを提供しています。

依頼先を一つにまとめることで初期費用が抑えられ、価格交渉もしやすくなるメリットがあります。

特に経理部門が小規模な企業や、複数の経理業務を同時に効率化したい企業に適しています。

一つの窓口で様々な業務を対応してもらえるため、やり取りがシンプルになり業務効率も向上します。

多くのBPO会社は専用システムを導入しており、電子化された効率的な処理が可能です。

ただし、税理士が在籍していない場合は専門的なアドバイスに限界があるため、選ぶ際は在籍状況も確認しておくことが必要です。

安く済ませるなら個人税理士

個人で開業している税理士に依頼する方法は、比較的コストを抑えながらも専門的なサービスを受けられる選択肢です。

大手の税理士事務所と比べて規模が小さいため、料金設定が柔軟で小規模企業には向いています。

個人税理士のメリットは、コストが比較的安いことに加え、税務のプロとして適切な控除や節税のアドバイスを受けられる点です。

また、顧客数も限られているため、一人一人の状況に合わせた丁寧な対応も期待できます。

ただし、従業員数が多い企業の場合は個人税理士の処理能力に限界があります。

また、一人で対応しているため繁忙期には返答が遅れる可能性もある点は注意が必要です。

個人税理士に依頼する場合は、過去の実績や対応可能な業務範囲を事前に確認しましょう。

社員数が多いなら税理士事務所

複数の税理士やスタッフを抱える税理士事務所は、大規模な年末調整業務に対応できる体制を整えています。

このことから、従業員数が多い企業や、複雑な税務状況がある企業に適しています。

税理士事務所の最大の強みは処理能力の高さです。

多くのスタッフを抱えているため、大量の処理でも対応可能であり、組織として対応するため担当者の不在などによるサービスの停滞リスクが少ない点も魅力です。

専門分野に特化した税理士が複数在籍していることが多く、質の高いサービスが期待できます。

ただし、その分費用は個人税理士やBPO会社と比べると高めになる傾向があります。

将来的に税務顧問としての関係も視野に入れる場合には、相性や信頼関係も重要な選定基準となるでしょう。

どの依頼先を選ぶにしても、費用の明細や対応範囲を事前に明確にし、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。

また、単年度ではなく中長期的な関係構築を視野に入れて選ぶことで、年々スムーズな年末調整が実現できるようになります。

年末調整など経理事務をまるっと頼める「ちょいサポ」

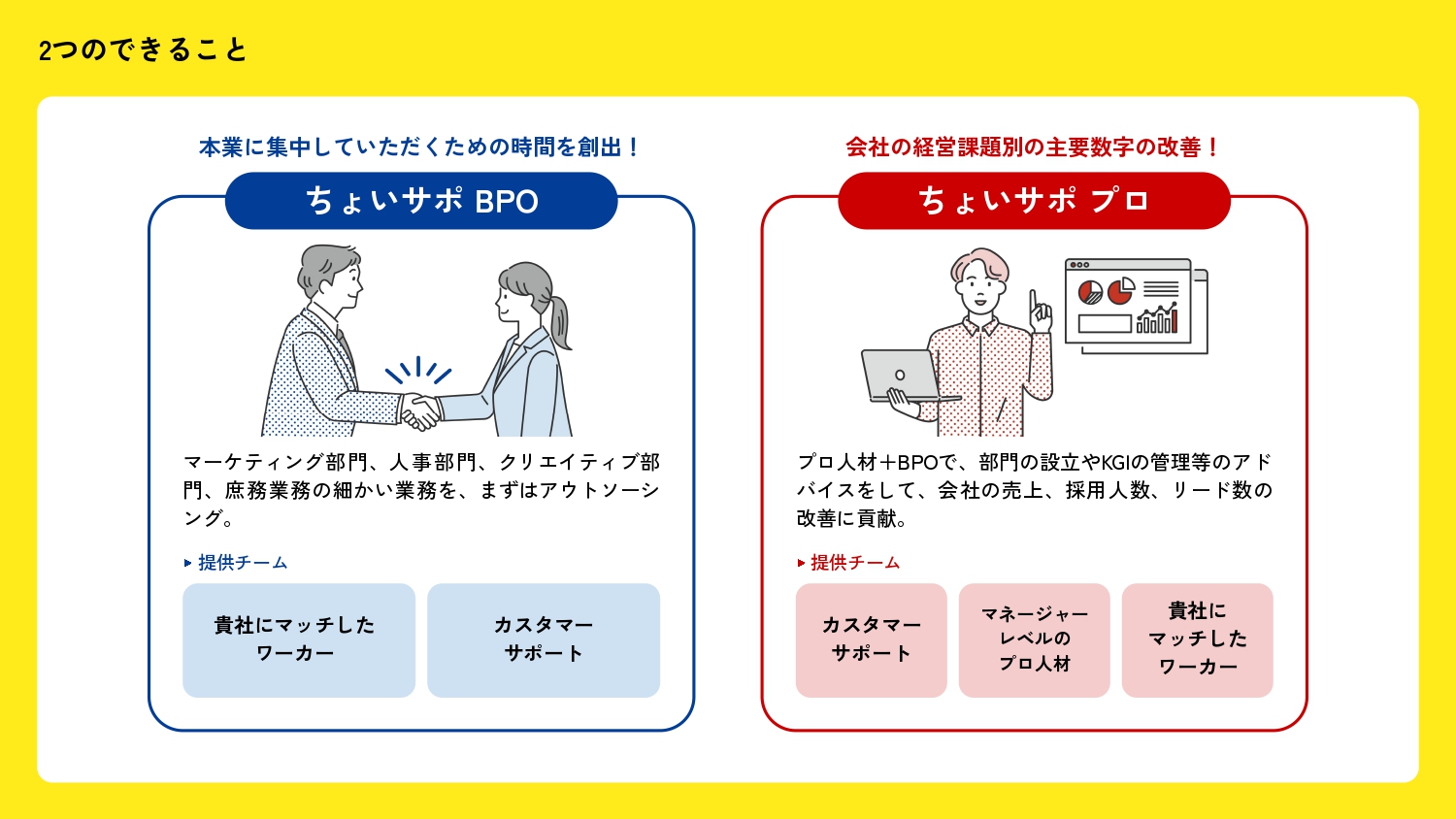

300件以上の事業推進実績を誇る日本エキスパートホールディングスが運営する「ちょいサポ」は、月額2.5万円から利用できる、マーケティング・人事・営業・クリエイティブ・庶務業務といった幅広いバックオフィス業務のサポートサービスです。

「ちょっとした業務を任せたい」「短期間だけ支援が欲しい」といったニーズに対応し、月10時間・1ヶ月から柔軟にサポートが可能です。

「ちょいサポ」のサービス開始以来、「退職による業務の空白を埋めたい」「データ入力タスクを効率化したい」といった課題を抱える多くの企業様からご相談やご依頼をいただいています。

「ちょいサポ」では、こうしたお悩みに対して、貴社の要件にフルカスタマイズしたサポートを提供。

マーケティング部門の支援から、人事部門、クリエイティブ業務、庶務業務といった幅広い業務を、300社以上の事業推進を支援してきた経験豊富なプロが対応します。

業務負担の軽減や効率化をご検討の方は、「ちょいサポ」へお気軽にご相談ください。