医療機関の運営において、事務作業の効率化は常に大きな課題となっています。

患者さんへの対応や診療の質を維持しながら、限られたスタッフで膨大な業務をこなすには、効率的なシステムの導入が欠かせません。

特に近年は、デジタル技術の進歩により、従来のアナログな作業を大幅に改善できる可能性が広がっています。

電話対応や紙の書類管理など、時間を取られがちな業務を見直すことで、スタッフの負担軽減や患者サービスの向上につながるでしょう。

今回は、医療事務の効率化に役立つ7つの方法と、どの順番で取り組むべきかをご紹介します。

医療事務を効率化する方法7選

医療事務の業務効率化を実現するためには、複数のアプローチがあります。

ここでは特に効果が高い下記の7つの方法をご紹介します。

- 電子カルテへ完全移行する

- オンライン予約で電話対応を削減する

- WEB問診で待合の業務を削減する

- 自動精算機を導入する

- マニュアルを整備する

- RPAで定型業務を自動化する

- BPOで業務を丸投げする

下記にてそれぞれ詳しく解説します。

電子カルテへ完全移行する

紙のカルテから電子カルテへの移行は、医療事務効率化の基本となる取り組みです。

電子カルテを導入することで、以下のようなメリットが生まれます。

- 患者情報の検索が瞬時に行えるようになり、診察の待ち時間短縮につながる

- 複数のスタッフが同時に情報を閲覧できる

- 患者情報の共有がスムーズになる。

- 処方箋や診断書などの書類作成も効率化できる

また書類作成を行う場合、テンプレートを活用すれば、入力作業の手間も大幅に削減できます。

さらに、紙の保管スペースが不要になり、院内のスペース効率も向上します。

完全移行には初期費用と慣れるまでの時間が必要ですが、長期的に見れば患者サービスの質向上とスタッフの業務負担軽減に大きく貢献する投資となります。

オンライン予約で電話対応を作毛する

クリニックの受付業務では、電話対応が大きな負担となっています。

特に予約の電話は集中する時間帯があり、他の業務を中断せざるを得ないケースも多いです。

オンライン予約システムを導入することで、こうした状況を大幅に改善でき、下記のメリットがあります。

- 24時間いつでも予約可能になる

- 受付スタッフは電話に対応時間が大幅に減り、他の業務に集中できる

- 空き状況が視覚的に確認できるため、予約の重複や記入ミスが防げる。

- 予約の変更がウェブ上で完結する

導入コストはかかりますが、電話対応の削減による業務効率化と患者満足度の向上を考えれば、十分な投資価値があるといえます。

WEB問診で待合の業務を削減する

従来の紙の問診票は、患者さんの記入時間や受付での確認作業、さらには電子カルテへの転記など、多くの工程が発生します。

これらはミスの原因にもなり得る非効率な作業です。

WEB問診システムを導入することで、これらの課題を一気に解決できます。

WEB問診システム導入のメリットは下記です。

- 患者さんが来院前にスマートフォンやパソコンから問診票の入力ができる。

- 来院時の待ち時間が短縮され、満足度が向上する

- 紙の問診票の管理や確認、転記作業が不要になる

- 過去データを確認することで再診の患者さんの基本情報入力が不要になる。

またWEB問診システムに入力されたデータは、自動的に電子カルテと連携させることも可能です。

WEB問診システムを導入することで、個人情報の管理も紙より安全に行えるため、セキュリティ面でもメリットがあります。

自動精算機を導入する

会計業務は受付スタッフの業務の中でも時間がかかる業務の一つです。

特に混雑時には長い待ち列ができ、患者さんのストレスになることも少なくありません。

自動精算機を導入することで、これらの課題を解決できます。

自動精算機導入のメリットは下記です。

- 会計処理が自動化されるため、受付スタッフの負担が軽減する

- 電子カルテと連動させれば、診療内容から自動で会計計算できる

- 複数の患者さんの会計に対応できる

また、自動精算機はキャッシュレス決済にも対応していることが多く、現金管理の手間も削減できます。

初期投資は必要ですが、長期的には人件費削減や業務効率化、さらには患者サービス向上につながる投資となります。

マニュアルを整備する

業務マニュアルの整備は、初期投資が少なく効果の高い効率化策です。

特に医療事務のような多岐にわたる業務では、標準化された手順が業務品質の安定につながります。

マニュアルを作成することで、以下のようなメリットが生まれます。

- 新人教育の効率化が図る

- 基本的な業務手順が文書化されていることで、教育担当者の負担が軽減される

- 担当者が不在の際も業務を進行できる

マニュアルの作成は、特定の人物に依存しない組織体制が構築でき、安定した運営を可能にします。

さらに、マニュアル作成の過程で業務を見直すことで、無駄な作業の発見や改善点の洗い出しもできます。

マニュアル作成は、定期的な更新と共有を心がけることで、組織全体の業務品質向上と効率化に大きく貢献する効率化方法の一つです。

RPAで定型業務を自動化する

RPA(Robotic Process Automation)とは、定型的なパソコン作業をソフトウェアロボットが自動で行う技術です。

医療事務にも多くの定型業務があり、RPAの導入で効率化が期待できます。

RPAの導入による自動化の対象は主に下記が挙げられます。

- レセプト(診療報酬明細書)のデータチェックや入力作業

- 検査結果の転記

- 勤怠管理 など

RPAを導入することで、人の手で行うとミスが生じやすい単調な作業も、正確かつ迅速に処理できます。

またRPAの導入により、スタッフは創造的な業務や患者対応など、人にしかできない業務に集中できるようになります。

そして、24時間稼働も可能なため、業務の処理スピードも向上。

人為的ミスの削減にもつながります。

初期導入には専門知識とコストが必要ですが、長期的には人件費削減と業務品質向上に大きく貢献する投資といえるでしょう。

特に規模の大きな医療機関では、その効果が顕著に表れます。

BPOで業務は丸投げする

BPO(Business Process Outsourcing)とは、業務の一部または全部を外部の専門業者に委託することです。

医療事務の分野でも、受付業務やレセプト作成、会計処理などをBPOで効率化できます。

BPOを活用するメリットは下記のように多岐にわたります。

- 専門業者のノウハウを活用できるため、業務品質が向上する

- 院内スタッフが本来の医療サービスに集中できる

- 人材採用や教育の負担が軽減される

医療事務代行サービスの料金相場は月5〜10万円程度で、正社員を雇用するよりも大幅にコスト削減できるケースが多いです。

レセプト1件ごとの従量課金制を採用しているサービスもあり、小規模クリニックでも導入しやすい選択肢となっています。

生成AIで医療事務を効率化する方法

医療事務の世界でも生成AIの活用が進み、業務効率化に大きく貢献しています。

ここでは、生成AIを使った医療事務の効率化方法を3つご紹介します。

チャットボットで問い合わせを自動化する

医療機関には日常的に多くの問い合わせが寄せられます。

診療時間の確認、予約変更、症状に関する質問など、対応には多くの時間と人手が必要です。

そこで生成AIを活用したチャットボットを導入することで、これらの問い合わせ対応を効率化できます。

最新のAIチャットボットは、患者からの質問に自然な対話形式で回答できるため、特に「診療時間はいつまでですか?」「予約の変更はできますか?」といった定型的な質問に24時間365日対応可能になります。

AIチャットボットの導入メリットには以下のようなものがあります。

- 電話対応に時間を取られることが減るため、受付スタッフの負担が大幅に軽減される

- 来院患者への対応など他の業務に集中できる

- チャットボットなら24時間対応が可能なため、患者満足度の向上になる

- 社内の人手不足解消にも役立つ

導入する際のポイントとしては、医療機関には様々な年齢層の方が訪れるため、シンプルで使いやすいUIのチャットボットを選ぶことが大切です。

また、個人情報は厳重に管理する必要があり、厳重なセキュリティシステムの搭載は大前提です。

電話内容をAIで文字起こし→カルテに転記する

医療機関での電話対応は単なる予約受付だけでなく、患者さんの症状を聞き取る重要な業務でもあります。

この電話内容を生成AIで文字起こしし、カルテに自動転記することで業務効率化が図れます。

生成AIを活用することで、医師の診療時の音声やメモから、カルテ作成を自動化したり作成時間を削減したりすることが可能です。

これにより情報の整理や入力の手間を省き、医師の負担を軽減し、診療の効率化に貢献します。

この技術の導入メリットは以下の通りです。

- 手作業による文字入力時間が大幅に削減できる

- 自動的にテキスト化され、必要な情報だけがカルテに転記されるため、入力ミスが減る

- 電話での患者対応に集中できるため、情報の取りこぼしが少ない

AIが診療記録を自動的に文字化することで、診療後の書類作成が迅速になります。

特に多忙な診療所では、この機能が時間の節約につながり、診療後の事務作業の負担を大幅に軽減します。

導入する際のポイントとしては、音声認識の精度が重要です。

導入する際に医療用語や専門的な表現を正確に認識できるシステムを選ぶ必要があります。

また、完全な自動化には時間がかかることが予想され、現在は部分的な導入が進んでいます。

最終的な確認は医療スタッフが行うことが重要です。

診察メモ

医師の診察メモから各種報告書や診断書を自動生成する技術も進んでいます。

この技術を活用することで、書類作成にかかる時間と労力を大幅に削減できます。

導入メリットとしては、以下のようなものがあります。

- 書類作成時間の大幅な短縮が期待できる

- 書類の品質と一貫性が向上することにより、担当者による品質のばらつきを抑えられる。

- 本来の医療業務に集中できるようになり、患者ケアの質向上につながる

このように、クリニックや中小規模の病院でも医療文書特化型の生成AIを気軽に使える環境が整いつつあります。

導入する際のポイントとしては、生成されたテキストを医師がチェックする体制を整えることが重要です。

また、患者のプライバシーを守るために、情報セキュリティ対策も万全にする必要があります。

以上のように、生成AIを活用することで医療事務のさまざまな業務を効率化できます。

特に文書作成や対応の自動化により、医療スタッフの負担を軽減し、より質の高い医療サービスの提供が可能になるでしょう。

どの業務から効率化に着手すべき?

医療事務の効率化を進める際は、投資効果が高く実施しやすい業務から着手するのが得策です。

優先順位を明確にすることで、限られたリソースを有効活用し、段階的に成果を上げることができます。

医療事務の中で最もWebで完結し自動化しやすい来院前の予約・問診・受付などは優先順位が高いです。

これらの業務は患者とのファーストコンタクトとなる重要なプロセスで、デジタル化による効果が直接患者満足度に影響します。

また、オンライン予約システムや問診票のデジタル化は比較的導入が容易で、即効性のある改善が期待できます。

特に電話対応に追われる受付業務は、自動化により大幅な効率化が可能です。

次に優先すべきは裏方の事務作業です。

レセプト作成、カルテ入力、文書作成など、目に見えない業務も効率化の重要なターゲットとなります。これらの業務は時期により変動があり人員を増やしにくい特性があります。

効率化で常に余裕を持たせることで、繁忙期でも安定した運営が可能になります。

特に月初や月末に集中するレセプト業務などは、RPAや生成AIの活用によって大幅な時間短縮が期待できます。

すべての業務を院内で効率化することが難しい場合やリソースが足りないときは、BPOで補完する戦略も有効です。

特に専門性の高い業務や繁忙期の対応など、臨機応変に外部リソースを活用することで、コア業務に集中できる体制を整えられます。

医療事務代行サービスは月額で利用でき、正社員雇用よりもコスト効率が高いケースも多いため、戦略的なアウトソーシングを検討することも重要です。

効率化に着手する際は、短期的な効果だけでなく、長期的な視点から医療機関全体のデジタル化計画を立て、段階的に実施していくことが成功の鍵となります。

医療事務を効率化するメリット

医療事務の効率化によって得られるメリットは多岐にわたります。

ここでは主要な3つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

人件費を削減しつつ、スタッフの定着率が上がる

医療事務の効率化は、人件費の削減と同時にスタッフの職場環境改善にも貢献します。

業務の自動化により残業時間が削減されることや、スタッフの業務満足度が向上します。

また業務効率化によってスタッフの負担が軽減されると、職場満足度が向上し、離職率の低下にもつながります。

ムリ・ムダ・ムラがなくなることにより、スタッフにかかる負担が軽減され、以前より働きやすい環境になります。

残業時間の削減などによってスタッフのモチベーションや満足度が上がり、定着率向上にもつながっていきます。

人材確保が難しい医療業界において、既存スタッフの定着率向上は大きな経営メリットとなります。

結果として、採用コストや教育コストの削減にもつながります。

受付待ち時間が減り満足度が上がる

患者にとって、待ち時間は病院選びの重要な要素の一つです。

効率化により待ち時間を短縮することで、患者満足度を大きく向上させることができます。

Web予約システムと問診のオンライン化により、事前に必要な情報が入力されるため、来院時の受付手続きがスムーズになります。

また自動精算機の導入により、会計待ちの時間の短縮できることや、生成AIとチャットボットを活用で患者からの問い合わせにも素早く対応できるようになります。

これにより、電話が繋がらないというストレスも軽減されます。

患者の満足度向上は、口コミやリピート来院にもつながる重要な要素です。

特に競合する医療機関が多い地域では、待ち時間の短さが差別化ポイントとなることもあります。

回転率が向上して収益が伸びる

業務効率化によって診療の回転率が向上すると、収益アップにも直結します。

診察準備や後処理の時間が短縮されることで、1日あたりの診察可能人数が増加します。

特に新患の受け入れ拡大は、クリニックの収益向上に大きく貢献します。

また、電子カルテと連携した業務効率化により、医療ミスが減少し、再診や追加検査の無駄を省くことができます。

これは医療の質向上だけでなく、経営効率の改善にもつながります。

さらに、スタッフが本来の医療サービスに集中できるようになることで、サービスの質も向上します。

質の高いサービスは患者満足度を高め、リピート率や紹介率の向上にもつながるでしょう。

以上のように、医療事務の効率化はコスト削減と収益増加の両面から、クリニック経営に大きなメリットをもたらします。

人手不足が深刻化する医療業界において、効率化への投資は将来を見据えた重要な経営戦略といえるでしょう。

医療事務の効率化に使えるツール</h2>

医療事務の効率化を進めるには、適切なツールの選定が重要です。

ここでは、業務改善に役立つ主要なツールをカテゴリー別にご紹介します。

電子カルテツール

電子カルテは診療情報をデジタル管理するシステムで、紙カルテの保管や出し入れにかかる手間を大幅に削減します。

電子カルテツールには下記のようなものが挙げられます。

- BrainBox:クラウド型電子カルテで、スマートフォンやタブレットからも閲覧・入力可能

- CLINICS:オンライン診療との連携に強みを持ち、シンプルな操作性が特徴

- HOPE LifeMark-SX:富士通の電子カルテで、中小規模クリニック向け

- MediWel:診療所向けに開発された使いやすいインターフェースが特徴

- カルテスコープ:標準PCブラウザで動作し、導入コストを抑えられる

電子カルテ導入のメリットは、情報伝達のスムーズ化、記入・読み取りミスの減少、保管スペースの削減、そしてデータ分析の容易さです。

特に他システムとの連携機能を持つものを選ぶと、業務効率化の相乗効果が期待できます。

予約管理ツール

予約管理システムは受付業務の負担軽減と患者の利便性向上に大きく貢献します。

予約管理ツールには下記があります。

- メディカル革命:Web予約、再診予約、予約変更などをシンプルに管理

- デジスマ:LINEやSMS連携で予約リマインド機能も充実

- カイポケ予約:介護系のサービス連携に強み

- クリニコンシェル:予約管理だけでなく患者コミュニケーション機能も充実

- EPARK:集患にも役立つ予約ポータル連携

オンライン予約システムは24時間予約受付が可能で、電話対応の負担を大幅に削減します。

窓口業務の削減、予約状況の可視化、聞き間違いなどのミス防止など、多くのメリットがあります。

WEB問診ツール

Web問診は来院前の情報収集を効率化し、待合時間の短縮や記入ミスの防止に役立ちます。

WEB問診ツールには下記があります。

- SymView:AIが患者の回答に応じて適切な質問を表示する機能を搭載

- FastDOCTOR:電子カルテとの連携がスムーズで情報転記の手間を削減

- Ubie:AIが症状から可能性のある疾患を提案

- Musubu:薬局向け機能が充実した問診システム

- MediQA:複数の診療科に対応した豊富な問診テンプレート

Web問診ツールの導入により、問診票の記入・回収にかかる時間の削減、手書きによる記入漏れや読み取りミスの防止、そして患者の待ち時間短縮が実現します。

電子カルテとの連携機能があるものを選ぶと、データ入力の二度手間も省けます。

自動精算機

自動精算機の導入は会計業務の効率化と患者の待ち時間短縮に直結します。

代表的な自動精算機は下記があります。

- 富士フイルム メディカルペイメント:電子カルテと連携し会計処理を自動化

- セコム医療会計機:セキュリティ面に優れた自動精算システム

- STシリーズ(パナソニック):コンパクト設計で省スペースに設置可能

- メディカウンター:キャッシュレス決済に対応した多機能タイプ

- PAYRi:小規模クリニック向けの低コスト導入が可能なモデル

自動精算機の利用により、請求金額の間違いがなくなり、会計の待ち時間短縮、レジ締め作業の簡素化が実現します。

特にキャッシュレス決済に対応した機種を選べば、現金管理の手間も削減でき、若年層患者の満足度も高まります。

医療事務の効率化に成功した事例

医療事務の効率化は多くの医療機関で実際に成果を挙げています。

ここでは、具体的な成功事例を紹介します。

電子カルテの導入で効率化に成功した事例

精神科に特化した電子カルテシステム『Live』を導入した医療法人康生会社団つつじメンタルホスピタルは、急増する患者への対応を可能にしました。

導入前の課題は、主に下記がありました。

- 認知症やうつ病患者の増加により、月間初診患者数が約180名に急増

- 紙カルテでは所見に多くの言葉を記入する精神科特有の負担が大きかった

- カルテの保管スペースの確保が困難に

電子カルテシステム『Live』導入することで下記の効果を発揮しています。

- 処方やオーダーがしやすくなり、薬局との情報共有が迅速化

- 文字の読みづらさによる確認の手間が解消

- 看護師の重複業務が減少し、書類への複数回のサイン作業が一度で完結

- 入退院業務が一人で対応可能になるなど省人化を実現

- 紙の書類を保管する必要がなくなり、省スペース化

院長は当初、紙カルテから電子カルテへの移行は抵抗があったものの、導入後は患者に対応する時間を増やすことができたと業務改善効果を実感されています。

さらに看護部長も電子カルテの導入が職場環境の改善にも役立っていると評価しています。

参照:Medicom導入事例「医療法人康生会社団つつじメンタルホスピタル様」

AI問診で待ち時間を削減できた事例

加賀市医療センターでは、「ユビーAI問診」を導入し、外来診療の待ち時間短縮と看護師の業務負担軽減に成功しました。

加賀市医療センターのユビーAI問診導入前の課題は下記です。

- 外来患者の待ち時間が長く、特に問診が課題だった

- 紙の問診表と看護師による口頭での症状確認が必要だった

- 人的対応のため、患者数に応じて看護師が不足し、待ち時間が増大

ユビーAI問診導入後に加賀市医療センターが実感された効果は下記を挙げられています。

- 診察の受付から検査オーダーまでの時間が41.5%短縮

- 看護師による事前問診業務とカルテ記載業務が大幅に簡素化

- 薬剤情報の入力作業が効率化(お薬手帳からの薬剤情報の自動読み取り)

- 問診の質が一定になり、業務標準化を実現

- 感染症対策にも効果(事前の問診で感染症疑いの患者を適切な場所に案内)

医師からは「問診の質が一定になった」という評価を受け、看護師経験の差による情報の質のばらつきが解消されました。

これによって、問診の聞き直しが低減し、医師の業務効率化も実現できている、と高い評価を得ています。

参照:ユビーAI問診「デジタル田園健康特区として先行モデル創出へ。ユビー活用により外来患者の待ち時間を簡素化へ」

予約管理ツールで予約稼働率100%を実現した事例

東京・原宿にある婦人科クリニック、Ladies Clinic LOG 原宿 は、予約管理ツール「メディカル革命」を導入し、開業当初の苦戦から予約稼働率100%の状態へと改善しました。

Ladies Clinic LOG 原宿が抱えていた導入前の課題は下記です。

- 開業後4ヶ月間は1日の患者数が一桁台で経営が深刻な状況

- リスティング広告を月30万円かけるも当日キャンセルが多く効果が出なかった

- スタッフの人数よりも患者数が少ない日々が続いていた

予約管理ツール「メディカル革命」導入後の効果は下記を挙げられています。

- 予約の稼働率を指標にして経営状況を把握

- ホームページの質を改善し、3ヶ月間のGoogleでの表示回数が5万回から300万回に増加

- 年齢別、エリア別の統計データを分析し、効果的な集患施策を実施

- 予約管理ツールのサポートチャット機能を活用し、患者との関係基盤を強化

- 7ヶ月目からは毎日20件以上の予約が入るようになり、経営が安定

特に効果があったのは、予約管理ツールを導入しただけでなく、そのデータを活用してホームページの改善や集患戦略の見直しを行ったことでした。

基本理念の明確化、強みを活かした施術内容についての情報発信など、患者目線でのコンテンツ改善が予約数の増加につながっています。

参照:メディカル革命導入事例「原宿での婦人科クリニック開業時、集患に苦戦するも経営危機を乗り越え予約稼働率100%を実現~メディカル革命と共に歩んだ365日を振り返る~」

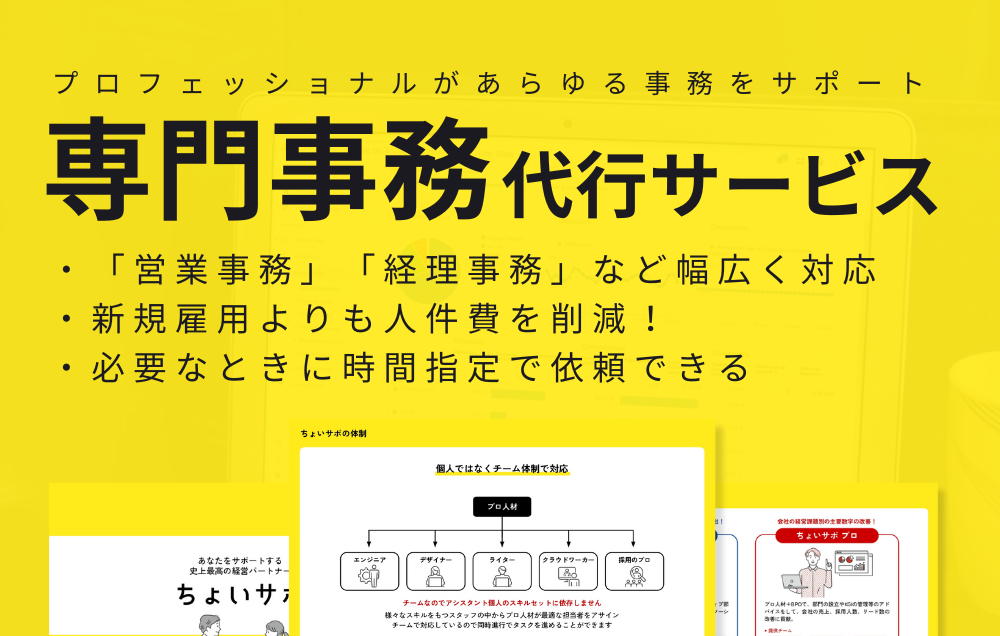

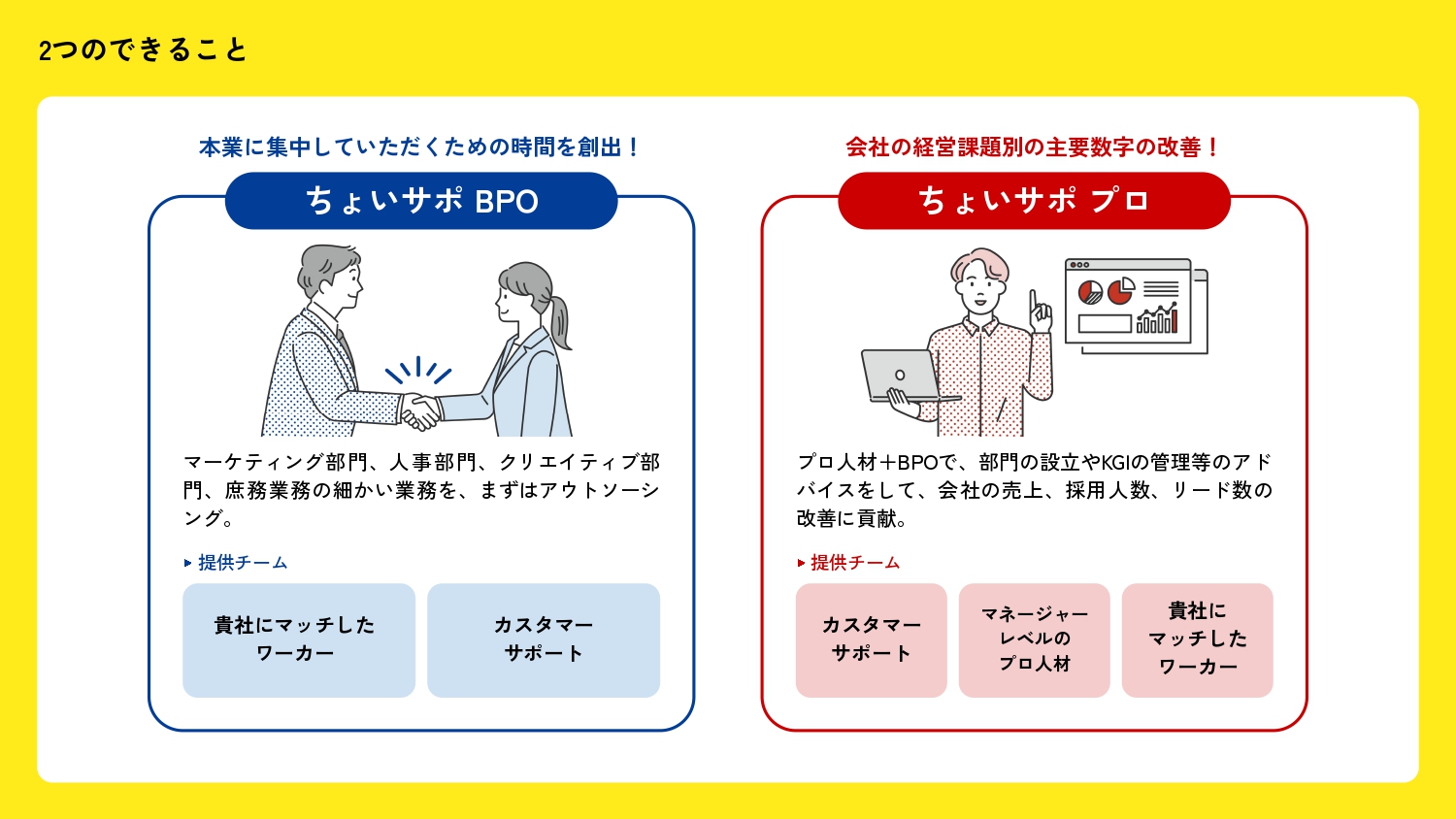

医療事務の効率化なら「ちょいサポ」

300件以上の事業推進実績を誇る日本エキスパートホールディングスが運営する「ちょいサポ」は、月額2.5万円から利用できる、マーケティング・人事・営業・クリエイティブ・庶務業務といった幅広いバックオフィス業務のサポートサービスです。

「医療事務の業務を効率化したい」「事務作業が他の業務を圧迫している」といったニーズに対応し、月10時間・1ヶ月から柔軟にサポートが可能です。

「ちょいサポ」のサービス開始以来、「業務負担を減らしたい」「情報入力タスクを効率化したい」といった課題を抱える多くの企業様からご相談やご依頼をいただいています。

「ちょいサポ」では、こうしたお悩みに対して、貴社の要件にフルカスタマイズしたサポートを提供。マーケティング部門の支援から、人事部門、クリエイティブ業務、庶務業務といった幅広い業務を、300社以上の事業推進を支援してきた経験豊富なプロが対応します。医療事務の業務負担軽減や効率化をご検討の方は、「ちょいサポ」へお気軽にご相談ください。