経理業務は多くの企業にとって欠かせない業務ですが、手作業や紙ベースのプロセスが多く、時間とコストがかかりがちです。

ただ、近年のテクノロジーの進化により、経理業務を大幅に効率化できる方法が増えています。

そこで今回は経理業務の効率化を図る方法を7選ご紹介します。

これらを導入することで、経理担当者の負担軽減だけでなく、ミス防止やコスト削減にもつながります。

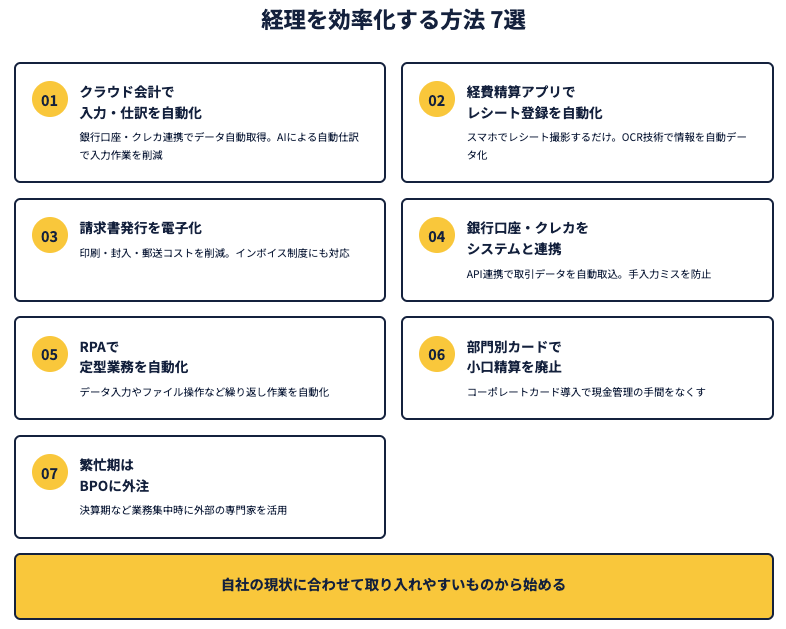

経理を効率化する方法7選

経理業務の効率化には様々なアプローチがあります。

自社の現状に合わせて、取り入れやすいものから始めることがおすすめです。

下記では、経理を効率化する7つの方法を解説します。

クラウド会計で入力・仕訳を自動化する

経理業務の大きな負担となっているのが、領収書や請求書の入力作業と仕訳処理です。

クラウド会計ソフトを導入すれば、これらの作業を大幅に自動化できます。

クラウド会計ソフトの主なメリットは以下の通りです。

- 銀行口座やクレジットカードと連携し、取引データを自動取得

- AIによる自動仕訳機能で入力作業を削減

- どこからでもアクセス可能で、リモートワークにも対応

- 税制改正に自動対応するため、常に最新の制度に準拠

クラウド会計ソフトは、Freee、マネーフォワード、弥生会計オンラインなど、様々あります。

月額数千円から利用できるプランも多く、導入コストを抑えながら効率化を実現できるのが魅力です。

特に小規模事業者や個人事業主の方には、コストパフォーマンスの高い選択肢と言えるでしょう。

経費精算アプリでレシート登録を自動化する

経費精算は従業員と経理担当者の双方にとって面倒な作業であり、特に紙のレシートを集めて提出する従来の方法は、紛失リスクや処理の遅延を招きやすいです。

経費精算アプリを導入すれば、従業員はスマートフォンでレシートを撮影するだけで経費申請が完了します。

OCR(光学文字認識)技術により、レシートの情報が自動的にデータ化され、利用者側の手間が大幅に削減されるだけでなく、経理担当者の確認作業も効率化できます。

さらに、交通系ICカードの履歴を読み取る機能を持つアプリもあり、交通費精算の自動化も可能。

申請から承認、会計システムへのデータ連携までをシームレスに行えます。

請求書発行を電子化する

請求書の作成、印刷、封入、郵送という一連の流れは非常に時間がかかります。

請求書発行業務を電子化すれば、これらの作業をほぼゼロにできます。

電子請求書システムを導入することで、以下のようなメリットが得られます。

- 請求書作成作業の効率化と自動化

- 印刷、封入、郵送コストの削減

- 保管スペースの節約

- 検索性の向上で過去の取引確認が容易に

2023年10月からインボイス制度が開始され、今後はさらに電子請求書への移行が進むと予想されます。早めに対応することで、将来的な法改正にもスムーズに対応できるでしょう。

銀行口座やクレジットカードをシステムと連携する

経理業務の中で意外と手間がかかるのが、銀行取引明細やクレジットカード利用明細の確認と入力作業です。

これらを経理システムと連携させることで、手作業による入力ミスを防ぎつつ、作業時間を大幅に短縮できます。

現在、多くの会計ソフトは主要な銀行やクレジットカードとのAPI連携に対応しています。

設定さえ済ませば、定期的に取引データが自動で取り込まれ、仕訳まで自動化できる仕組みです。

特に取引量の多い企業では、この連携による効果は絶大。

手作業での入力が不要になるだけでなく、リアルタイムで財務状況を把握できるようにもなります。

RPAで定型業務を自動化する

RPA(Robotic Process Automation)とは、パソコン上の定型作業を自動化する技術のことを指します。

プログラミングの知識がなくても、操作手順を記録するだけで自動化できるのが特徴です。

経理業務には、データ入力やファイル操作など同じ手順を繰り返す作業が多く含まれています。

これらをRPAで自動化することで、人的ミスの削減と作業時間の短縮を同時に実現できます。

例えば以下のような経理業務がRPAの適用対象となります。

- 月次決算レポートの作成

- 固定の形式による請求書の発行

- 会計システムとの連携がないツールからのデータ抽出

- 複数システム間のデータ転記作業

RPAの導入には初期コストがかかりますが、定型業務の多い経理部門では比較的短期間で投資回収が可能です。

部門ごとにカードを分けて小口精算を廃止する

小口現金の管理は、残高確認や精算などの手間がかかります。

また、紙の領収書による精算は前述のような非効率性があるだけでなく、不正のリスクも孕んでいます。

この問題を解決するのが、部門別のコーポレートカード導入です。

部門ごとに法人カードを発行し、小口現金をなくすことで以下のメリットが得られます。

- 現金管理の手間がなくなる

- カード利用明細がデータで取得できるため、経費精算が容易に

- 利用制限を設けられるため、予算管理が徹底できる

- 不正使用のリスクを低減できる

コーポレートカードと前述の経費精算アプリを組み合わせることで、さらなる効率化が期待できるでしょう。

繁忙期はBPOに外注する

BPO(Business Process Outsourcing)とは、業務プロセスの一部または全部を外部の専門業者に委託することです。

経理業務は定型的な作業が多いため、BPOの対象として適しています。

特に決算期などの繁忙期には、通常より業務量が大幅に増加するため、一時的にBPOを活用するのも効果的な方法です。

外部の専門家に任せることで、以下のようなメリットが得られます。

- 社内リソースをコア業務に集中させられる

- 繁閑に合わせた柔軟な人員配置が可能

- 法改正への対応もスムーズ

- 専門家による高品質なサービスを受けられる

BPOサービスにはフルアウトソーシングから特定業務のみの委託まで様々なプランがあります。

自社の状況に合わせて最適なプランを選択しましょう。

生成AIを使って経理を効率化する方法

近年、急速に発展している生成AIを活用することで、経理業務の効率化をさらに加速させることができます。

ここでは生成AIを活用した効率化方法を紹介します。

仕分け作業をAIに手伝ってもらう

会計における仕分け作業は、経理担当者にとって多くの時間と専門知識を要する作業です。

生成AIを活用すれば、この仕分け作業を大幅に効率化できます。

具体的な活用方法は以下の通りです。

- 取引明細をCSVでエクスポートする

- AIモデル(ChatGPTなど)に社内ルールを教えた上で「科目・部門・税区分」を尋ねる

- AIが提案した結果を会計ソフトに一括インポートする

この方法により、経理担当者は例外的なケースの確認だけを行えばよくなります。

定型的な取引は全てAIが処理するため、作業時間の大幅な削減につながるでしょう。

特にインボイス制度への対応が求められる現在、適切な税区分の判断は重要です。

AIはルールベースで一貫した判断を行うため、人的ミスを減らすことができます。

経理への質問を「よくある質問」にまとめてもらう

チャット履歴を生成AIに投げる→頻出質問をまとめて、社内掲示板に公開→質疑応答を減らす

経理部門には社内の他部門から同じような質問が繰り返し寄せられることがあります。

こうした質問対応も、生成AIを活用して効率化できます。

活用方法としては、以下のようなステップが考えられます。

- これまでのチャット履歴や問い合わせ内容を生成AIに分析してもらう

- 頻出する質問とその回答をまとめたFAQを自動生成してもらう

- 作成したFAQを社内掲示板などに公開する

これにより、同じ質問に何度も回答する必要がなくなり、経理部門の業務負担を大幅に軽減できます。

また、AIチャットボットを導入すれば、基本的な問い合わせに自動で回答することも可能です。

生成AIの活用は単なる自動化を超えて、経理業務の質的な向上にも寄与します。

例えば財務データの分析や予測、異常検知などにもAIを活用することで、より高度な経理業務を実現可能にします。

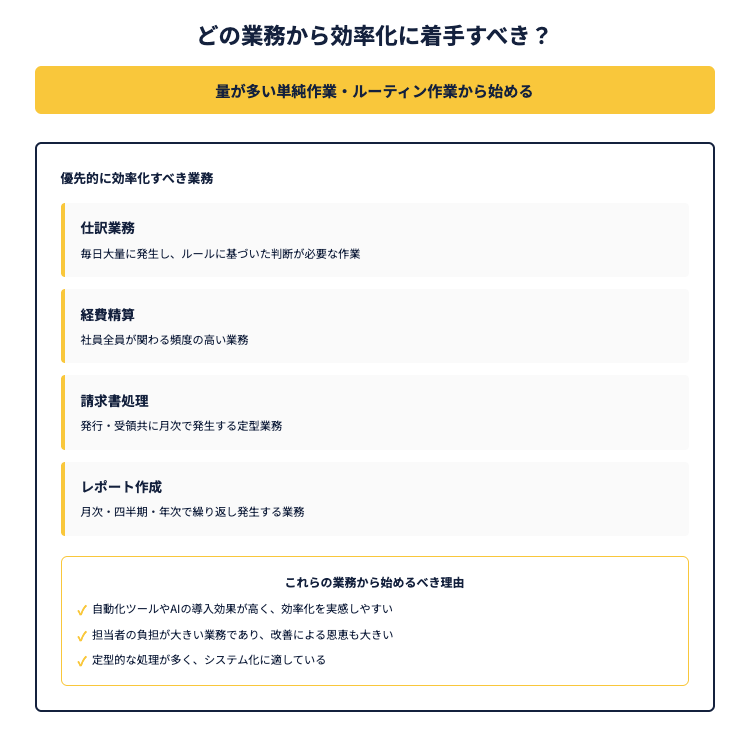

どの業務から効率化に着手すべき?

仕分けなど量が多い単純作業や、レポートなどのルーティン作業

経理業務の効率化を進める際、全ての業務を一度に改善することは現実的ではありません。

そのため、まずは効果が大きく出やすい業務から着手することが重要です。

最も効率化効果が高いのは「量が多い単純作業」や「定期的に発生するルーティン作業」です。

具体的には以下のような業務が挙げられます。

- 仕訳業務: 毎日大量に発生し、ルールに基づいた判断が必要な作業

- 経費精算: 社員全員が関わる頻度の高い業務

- 請求書処理: 発行・受領共に月次で発生する定型業務

- レポート作成: 月次・四半期・年次で繰り返し発生する業務

これらの業務は、自動化ツールやAIの導入効果が高く、導入後の効率化を実感しやすいという特徴があります。

また、担当者の負担が大きい業務でもあるため、効率化による恩恵も大きく感じられるでしょう。

経理の効率化を成功させるコツ

経理業務の効率化を成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

ここでは効率化を成功に導くコツをご紹介します。

現状のフローを可視化してボトルネックを特定する

経理業務の効率化を進める前に、まずは現状の業務フローを可視化することが重要です。

具体的には以下のステップで進めましょう。

- 業務の棚卸しを行い、全ての作業を洗い出す

- 各作業の担当者、所要時間、頻度を明確にする

- 作業間の関連性や依存関係を整理する

- フロー図やチャートを作成して全体像を把握する

このように業務フローを可視化することで、以下のようなボトルネックが見えてきます。

- 作業時間がかかりすぎている工程

- 同じデータを複数回入力している箇所

- 承認プロセスが複雑で時間がかかっている部分

- 紙の書類に依存している作業

ボトルネックを特定できれば、効率化すべき箇所が明確になり、適切な対策を講じることができます。

ITツールは試用→小規模導入→全社展開

経理業務の効率化にITツールを導入する際は、段階的に進めることが成功の鍵です。

一度に全社展開すると、思わぬトラブルや混乱が生じる可能性があります。

- 試用期間: まずはツールの無料トライアルなどを活用して機能や使い勝手を確認する

- 小規模導入: 特定の部門や業務に限定して導入し、実際の業務での効果や課題を把握する

- 課題解決: 小規模導入で見つかった問題点を解決する

- 全社展開: 問題がないことを確認した上で、全社的に導入する

このような段階的アプローチにより、リスクを最小限に抑えながら効率化を進めることができます。

また、小規模導入の成功事例を社内に共有することで、全社展開時の抵抗感を減らすことにもつながります。

マニュアルを整備する

時期によって量が増える業務の場合は、その時のためだけに人員を把握するのではなく、必要なときだけBPOなどに外注するとコスト削減になる

経理業務の効率化を進める際、マニュアルの整備は非常に重要です。

理由は主に以下の3点です。

- 業務の標準化: 担当者によってやり方が異なる「属人化」を防ぐことができる

- 引継ぎの効率化: 担当者が変わった際にスムーズな引継ぎが可能になる

- トラブル対応: システム障害など問題発生時の対応手順を明確にできる

特に新しいITツールを導入した場合は、基本的な操作方法だけでなく、よくある質問やトラブル対応までカバーしたマニュアルを作成しておくと安心です。

マニュアルは一度作成したら終わりではなく、業務プロセスの変更や改善があった際には都度更新することが大切。

定期的な見直しを行い、常に最新の状態を保つようにしましょう。

時期によって変動する業務は外注する

経理業務の中には、決算期など特定の時期に集中して発生する業務があります。

このような繁忙期に合わせて社内の人員を確保することは、コスト面で非効率です。

そこで効果的なのが、繁忙期だけBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を活用する方法です。

以下のようなメリットがあります。

- 繁忙期だけ外部リソースを確保できるため、人件費の最適化が可能

- 専門的なスキルを持った人材を必要な時だけ活用できる

- 社内スタッフは通常業務に集中できる

特に、年末調整や決算業務、税務申告など専門性が高く短期間に集中して発生する業務は、外注に適しています。

また、外注先を選ぶ際は、単に価格だけでなく、専門性や実績、セキュリティ対策なども総合的に判断することが重要です。

よりスムーズな連携のためには、コミュニケーション方法や報告体制なども事前に明確にしておくと良いでしょう。

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

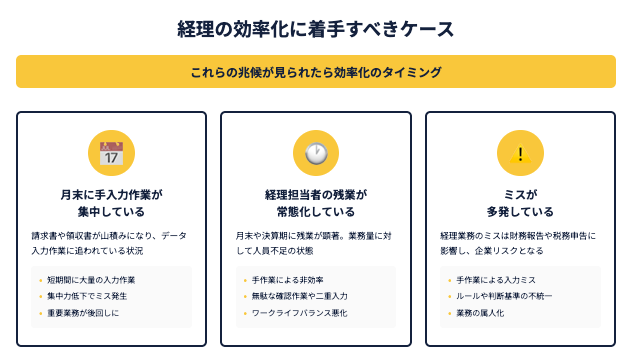

経理の効率化に着手すべきケース

経理業務の効率化が特に必要となるケースには、いくつかの典型的な着手すべきタイミングがあります。下記の兆候が見られる場合は、効率化に着手すべきタイミングと言えます。

月末に手入力作業が集中している

月末になると経理担当者のデスクに請求書や領収書が山積みになり、データ入力作業に追われている状況は、効率化が必要なサインです。

このような状況では以下のような問題が発生しています。

- 短期間に大量の入力作業が発生し、時間的プレッシャーがかかる

- 集中力の低下によりミスが発生しやすくなる

- 月末に業務が集中することで、他の重要な業務が後回しになる

これらの状況を改善するには、クラウド会計や経費精算アプリの導入、OCR技術の活用などが効果的です。

日常的にデータを取り込むことで、月末の作業集中を分散させることができます。

経理担当者の残業が常態化している

経理部門の残業が常態化している場合も、効率化に取り組むべきタイミングです。

特に月末や決算期には顕著に表れますが、これは以下のような状態を示しています。

- 業務量に対して人員が不足している

- 手作業による非効率な業務プロセスが存在している

- 無駄な確認作業や二重入力などの冗長なプロセスがある

効率化によって業務プロセスを改善し、自動化できる部分は自動化することで、残業時間を大幅に削減できます。

結果として、経理担当者の負担軽減やワークライフバランスの改善にもつながります。

また、システム化やルール整備により業務が標準化されれば、ミスは必然的に減少するメリットもあります。

人的判断に依存する部分が減ることで、より安定した業務品質を確保できるようになります。

ミスが多発している

経理業務でミスが頻繁に発生している場合は、早急に効率化に取り組むべきです。

経理業務でのミスは、単なる手間の問題だけでなく、財務報告の正確性や税務申告に影響を与える可能性があり、企業にとって大きなリスクとなります。

ミスが多発する主な原因には以下のようなものがあります。

- 手作業による入力ミス

- 複雑なルールや判断基準の不統一

- 業務の属人化によるナレッジの分断

- 過度な業務負担による集中力の低下

これらの問題に対処するには、業務の標準化とシステム化が効果的です。

入力作業の自動化、チェック機能の実装、マニュアルの整備などにより、ヒューマンエラーを大幅に削減することができます。

さらに、AIやRPAの導入によって判断プロセスを自動化することで、人為的ミスのリスクを低減しつつ、処理速度も向上させることが可能です。

経理の効率化に成功した事例

ここでは、経理の効率化に実際に成功した企業の事例を紹介します。

これらの事例は、自社に適した効率化の方法を見つける参考となるかと思います。

会計システムでバックオフィス作業を1/10にした事例

コンテンツ制作やホームページ制作、デザイン業務などのブランディング事業を手掛ける株式会社サードライフでは、クラウド会計システムの導入により、バックオフィス業務の効率化に成功しました。

株式会社サードライフが抱えていた導入前の課題は下記です。

- 請求書を印刷・封入して郵送する手間がかかっていた

- 経費精算は手書きの経費精算書を作成し、経理が会計ソフトに手入力する必要があった

- オンプレミスの会計ソフトを使用していたため、税理士とのデータ共有がスムーズにできず、税理士が月に数回オフィスに訪問する必要があった

- 税理士の顧問料が社員1人分の給与に相当するほどの負担になっていた

クラウド会計システム導入後は下記のような効果が現れました。

- クラウド会計システムと銀行口座の連携により、取引データが自動で取り込まれ、通帳記帳やデータ入力の手間が大幅に削減された

- クラウド請求書サービスで作成した請求書の売上データや経費精算データが会計システムに自動連携されるようになった

- 税理士とのデータ共有がオンラインで可能になり、オフィス訪問の必要がなくなった

- 前職の体制と比較して業務負担が約1/10に軽減され、経理実務未経験者でもバックオフィス業務を1人で担当できるようになった

- 月末の1日だけでバックオフィス業務をすべて処理できるようになり、本業に集中できる時間が大幅に増加した

この事例では、クラウド会計システムの導入による自動化と連携機能の活用がポイントでした。

経理業務の効率化により、新規事業に集中できる環境を実現しています。

参照:Money Forwardクラウド株式会社サードライフ事例紹介

入金消し込みを自動化した事例

運輸業を営む株式会社ギオングループでは、物流サービスを全国に提供する中で、会計システムの一元化とワークフロー自動化による業務改革に成功しました。

株式会社ギオングループのシステム導入前の課題は下記です。

- 各グループ会社に経理部門が存在し、会計管理システムが統一されていなかった

- 2つの会計システムを併用することで無駄な労力を費やしていた

- 勘定科目のコード体系や取引先マスタが一元化されていなかった

- 経理関係のワークフローがすべて紙ベースで運用されていた

- 債権計上や債務計上が約500件/月、経費精算が約200件/月あり、これらをすべて手入力していた

- 月末月初は業務が集中し、人的エラーが発生しやすい状態だった

会計システムの一元化とワークフロー自動化後、下記の効果が得られました。

- 会計システムの一元化により、グループ全体の経理業務を効率化

- 旧会計システムからのデータ移行と新会計システムとワークフローシステムの連携を実現

- 経理部門6名の業務負担が大幅に軽減された

- 従業員の立替経費精算や予算実績管理もシステム化

- 複数システム間のデータ連携がスムーズになり、ハブとしての役割を果たす仕組みを構築

- 月次決算の短期化と負担軽減を実現

この事例のポイントは、異なるシステム間をうまく連携させるツールを導入し、データの橋渡しをスムーズに行えるようにしたことです。

複数のシステムを統合することで、グループ全体の経理業務を効率化しています。

法人カードと会計システムを連携した事例

総合ECプラットフォーム「KAUCHE」を運営する株式会社カウシェでは、法人カードと会計システムの連携により、経理業務の効率化を実現しました。

システム連携前の課題は下記が挙げられます。

- 法人カードと会計システムの同期エラーが頻繁に発生していた

- 同期エラーの特定と修正に10時間以上を費やすこともあった

- データの正確性を常に疑いながら確認作業を続ける必要があった

- 本来の業務に集中できない状態が続いていた

法人カードと会計システムの連携を行ったことにより下記の効果がでています。

- 会計システムと法人カードが強固に連携し、利用明細がすぐに同期されるようになった

- サービスごとにバーチャルカードを発行して管理できるようになり、予算管理が効率化

- データの集約、業務の仕組み化、学習コストの削減が実現

- 月初の経理業務が大幅に効率化された

- 業務フローがシンプルになり、経理担当者のストレスが軽減

- 従業員と経理担当者の双方の負担が減少

この事例では、法人カードと会計システムの強固な連携がポイントでした。

カード利用明細が正確に会計システムに反映されることで、データの確認作業にかかる時間とストレスを大幅に削減しています。

経理業務を必要なときだけ丸投げできる「ちょいサポ」

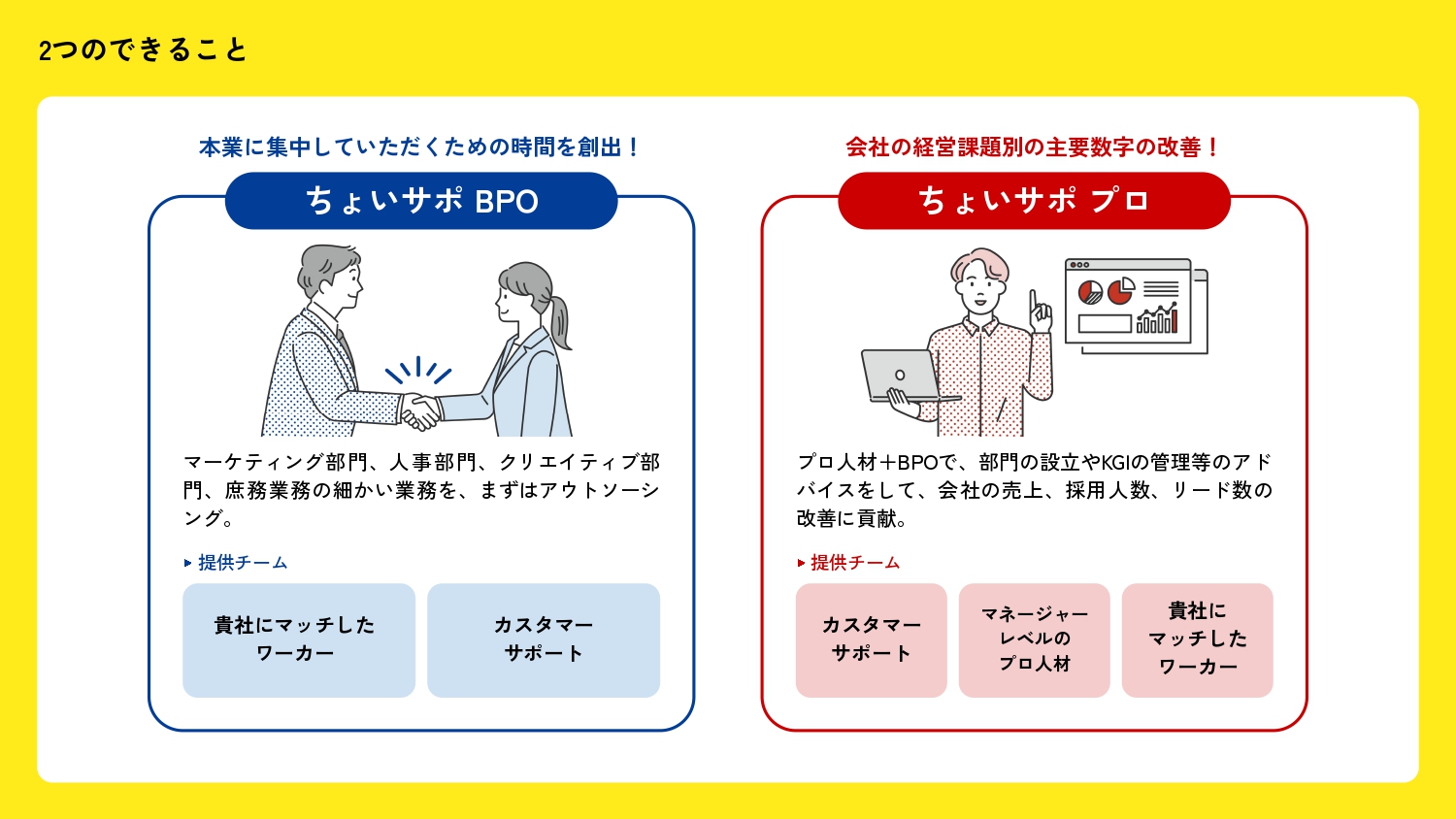

300件以上の事業推進実績を誇る日本エキスパートホールディングスが運営する「ちょいサポ」は、月額2.5万円から利用できる、マーケティング・人事・営業・クリエイティブ・庶務業務といった幅広いバックオフィス業務のサポートサービスです。

「経理の業務を効率化したい」「必要な部分を依頼したい」といったニーズに対応し、月10時間・1ヶ月から柔軟にサポートが可能です。

「ちょいサポ」のサービス開始以来、「業務負担を減らしたい」「効率化が進まない」といった課題を抱える多くの企業様からご相談やご依頼をいただいています。

「ちょいサポ」では、こうしたお悩みに対して、貴社の要件にフルカスタマイズしたサポートを提供。マーケティング部門の支援から、人事部門、クリエイティブ業務、庶務業務といった幅広い業務を、300社以上の事業推進を支援してきた経験豊富なプロが対応します。経理業務負担軽減や効率化をご検討の方は、「ちょいサポ」へお気軽にご相談ください。