企業経営において、経理や人事、総務などのバックオフィス業務は欠かせない一方で、本業への集中を妨げる要因にもなりがちです。

そこで注目されているのが「事務代行」サービス。日々の煩雑な事務作業を外部の専門業者に委託することで、社内リソースをより重要な業務に集中させることができます。

しかし、事務代行といっても依頼できる業務の範囲や、業者による違い、費用体系など、導入前に知っておくべき点は多岐にわたります。本記事では、事務代行の基本的な仕組みから具体的な活用方法まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。

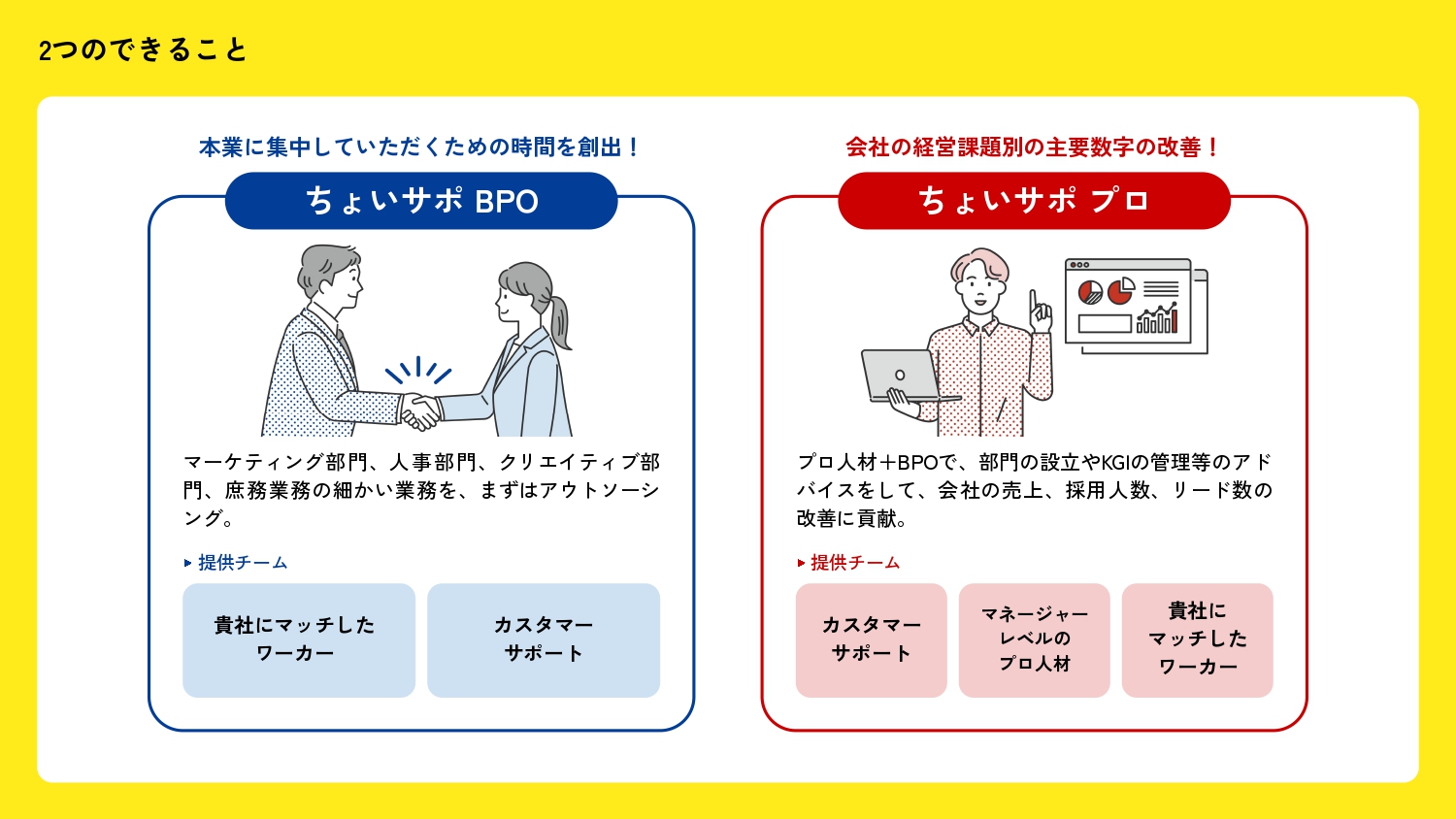

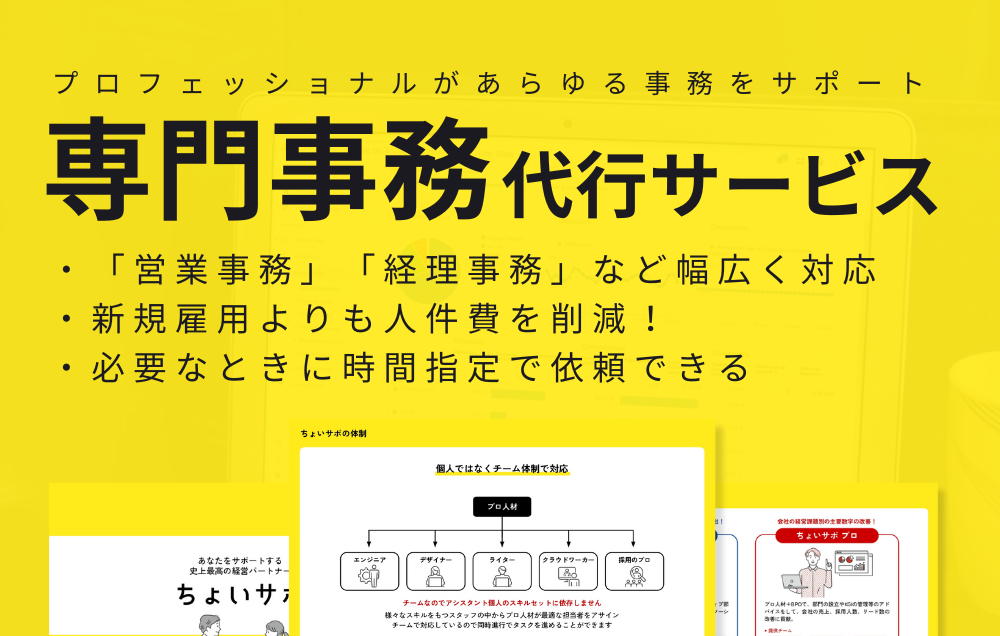

なお、手間のかかる専門的な事務作業をプロフェッショナルに依頼したい企業様には、コンサルタント付きで10種類以上の専門事務に対応する日本エキスパートホールディングス株式会社のBPOサービス「ちょいサポ」がおすすめです。新規雇用よりも人件費を削減しながら、質の高い事務代行を実現できます。

事務代行とは何か、どんな業務を依頼できるのか?

事務代行とは、企業のバックオフィス業務を外部の専門業者に委託するサービスです。経理・人事・総務などの一般事務から、営業事務や貿易事務といった専門事務まで幅広く対応可能。ただし、税理士や社労士などの独占業務は資格保有者でなければ代行できません。

費用はどのくらいかかるのか?

月間20時間で約10万円、40時間で約20万円が相場です。料金形態は固定制・従量制・人月制の3つが主流。業務の難易度や依頼先の体制により変動し、フリーランスは安価ですが、専門会社やBPO事業者は安定性とサービス品質の面で優位性があります。

どのような依頼先を選べばよいのか?

幅広い業務や変動対応が必要なら総合BPO、特定業務の高品質を求めるなら専門会社、コスト重視なら個人フリーランスが適しています。自社の業務範囲・予算・求める品質レベルを明確にし、継続性やセキュリティ面も考慮して選択することが重要です。

事務代行は企業の事務を外部に委託できるサービス

事務代行とは、企業が日常的に行っているバックオフィス業務を、外部の専門業者に委託するサービスのこと。

経理処理やデータ入力、顧客対応、人事労務など、幅広い事務作業を代行してもらえます。

従来は社内で処理していた事務業務を外部に任せることで、企業は本来注力すべきコア業務に人材とリソースを集中させることが可能になります。また、専門知識を持った人材に業務を委託できるため、作業品質の向上も期待できる仕組みです。

事務代行サービスは大きく分けて2つの形態があります。1つは代行業者が自社のオフィスで作業を行う「アウトソーシング型」、もう1つは代行スタッフが依頼企業のオフィスに常駐する「派遣型」。どちらを選ぶかは、業務の性質や機密性、コストなどを総合的に判断して決定します。

特に中小企業では、専門的な事務スキルを持つ人材の確保が困難な場合も多く、事務代行サービスの活用により、限られた人員でも効率的な業務運営を実現できるメリットがあります。

事務代行に依頼できること

事務代行サービスでは、企業のバックオフィス業務を幅広くカバーしています。依頼できる業務は大きく以下の3つのカテゴリーに分類されます。

- 総務・経理などの諸業務

- 営業事務や人事事務、貿易事務など専門事務

- データ業務やリサーチ、資料作成なども可能

総務・経理などの諸業務

総務や経理といった基本的なバックオフィス業務は、事務代行の代表的なサービス領域です。これらの業務は企業運営に欠かせない一方で、特別な専門知識を必要としないものが多く、代行に適しています。

具体的には、電話応対や来客対応、メールの返信業務などの日常的なコミュニケーション業務から始まり、請求書や見積書の作成・発行、伝票整理、帳簿への記帳作業なども含まれます。また、備品や消耗品の発注・在庫管理、郵便物の発送業務、会議室の予約管理なども代行可能。

経理業務では、領収書の整理・仕分け、売上データの入力、支払い処理の管理なども依頼できます。これらの作業は定型的で繰り返し性が高いため、事務代行業者のスタッフでも十分に対応可能な業務といえるでしょう。

営業事務や人事事務、貿易事務など専門事務

より専門性の高い事務業務についても、経験豊富な事務代行業者であれば対応できるケースが多くあります。

これらの業務は一般的な事務作業とは異なり、特定の知識やスキルが必要な分野です。

営業事務では、顧客データの管理・更新、営業資料の作成支援、受注処理や納期管理などが主な業務内容。人事事務の場合は、求人票の作成、応募者とのやり取り、面接スケジュールの調整、入退社手続きの書類作成などを代行してもらえます。

貿易事務については、輸出入に関する書類作成や通関手続きの準備、海外取引先との英語でのコミュニケーション業務なども対応可能。ただし、これらの専門事務を依頼する際は、該当分野での実績や専門知識を持つスタッフが在籍している代行業者を選ぶことが重要になります。

データ業務やリサーチ、資料作成なども可能

現代のビジネスにおいて重要性が高まっているデータ関連業務についても、事務代行サービスの対象となっています。これらの業務は企業の意思決定に直結する重要な作業でありながら、時間と労力を要するものが多いのが特徴。

データ入力業務では、アンケート結果の集計、顧客情報のデータベース化、売上データの整理・分析などを代行できます。市場調査や競合分析といったリサーチ業務も、調査方法や分析の観点を明確に指示すれば外部委託が可能です。

プレゼンテーション資料の作成や報告書の作成、マニュアルの整備なども依頼できる業務の一つ。特にパワーポイントやエクセルを使った資料作成は、多くの事務代行業者が得意とする分野でもあります。ただし、これらの業務を依頼する際は、求める成果物のイメージや品質基準を事前に明確にしておくことが成功のポイントとなります。

事務代行には依頼できないこと

事務代行サービスは幅広い業務に対応していますが、法律で定められた「独占業務」については、資格を持たない業者では対応できません。これらの業務を無資格で行うことは法律違反となるため、事務代行を利用する際は十分な注意が必要です。

最も代表的なのが税理士の独占業務。

個別の税務相談や税務申告書の作成、税務署への申告代行などは、税理士資格を持つ者でなければ行えません。単純な帳簿への記帳作業や領収書の整理は事務代行でも可能ですが、税務判断を伴う業務については必ず税理士に依頼する必要があります。

社会保険労務士(社労士)の独占業務も同様です。

労働保険や社会保険の手続き、就業規則の作成、労務管理に関する相談業務などは、社労士資格が必要な領域。人事事務の一部として給与計算や勤怠管理のデータ入力は代行可能ですが、労働基準法に関わる判断や行政機関への申請業務は対象外となります。

弁護士や司法書士の独占業務についても注意が必要です。

契約書の作成や法的トラブルの相談、裁判所への書類提出などは、それぞれの資格を持つ専門家でなければ対応できません。また、行政書士が担当する官公庁への許認可申請や届出業務についても、無資格での代行は禁止されています。

事務代行業者を選ぶ際は、依頼したい業務が独占業務に該当しないかを事前に確認し、必要に応じて適切な資格を持つ専門家との連携体制が整っているかを確認することが重要といえるでしょう。

事務代行を依頼するメリット

事務代行サービスを活用することで、企業は以下のような多方面にわたるメリットを享受できます。

- 固定費の変動費化によるコスト平準化

- 採用・教育コストが不要で立ち上がりが速い

- 繁閑に合わせた柔軟なスケーリング

- 標準化・可視化による属人化の解消

事務代行の最大の魅力は、従来の人件費構造を根本的に変革できる点にあります。正社員雇用による固定費負担から、業務量に応じた変動費へと転換することで、経営の柔軟性が大幅に向上。また、即戦力となる専門スタッフがすぐに業務を開始できるため、採用活動や研修期間といった時間的ロスもありません。

特に中小企業では、季節変動や案件の繁閑に応じて事務作業量が大きく変動するケースが多いものです。事務代行なら、こうした変動に柔軟に対応しながら、常に適正なコストで必要なサポートを受けられます。さらに、業務プロセスの標準化により属人化リスクも軽減され、安定した品質の事務処理を継続的に実現できるでしょう。

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

事務代行を依頼するデメリット・注意点

事務代行サービスには多くのメリットがある一方で、導入前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。

- 情報漏洩・管理不備などセキュリティ・法務リスクが残る

- 会社により対応範囲がまちまちで業者選定が困難

- 自社にノウハウが蓄積されず依存関係が生まれる

- コミュニケーション不足による品質管理の難しさ

事務代行を導入する際の最大の懸念は、機密情報の取り扱いに関するセキュリティリスクです。特にフリーランスへの委託では管理体制が不十分な場合があるため、専門会社の選択が安心といえるでしょう。また、業者によって対応範囲が大きく異なるため、複数業者への分散委託は管理コストの増大を招く可能性があります。

さらに、外部委託により自社内にノウハウが蓄積されず、代行業者への依存度が高まるリスクも。業務の進捗や品質についても、直接管理できないためコミュニケーション不足が生じやすくなります。これらの課題を最小化するには、総合的なBPOサービスを提供し、セキュリティ体制の整った専門会社を選定することが重要になるでしょう。

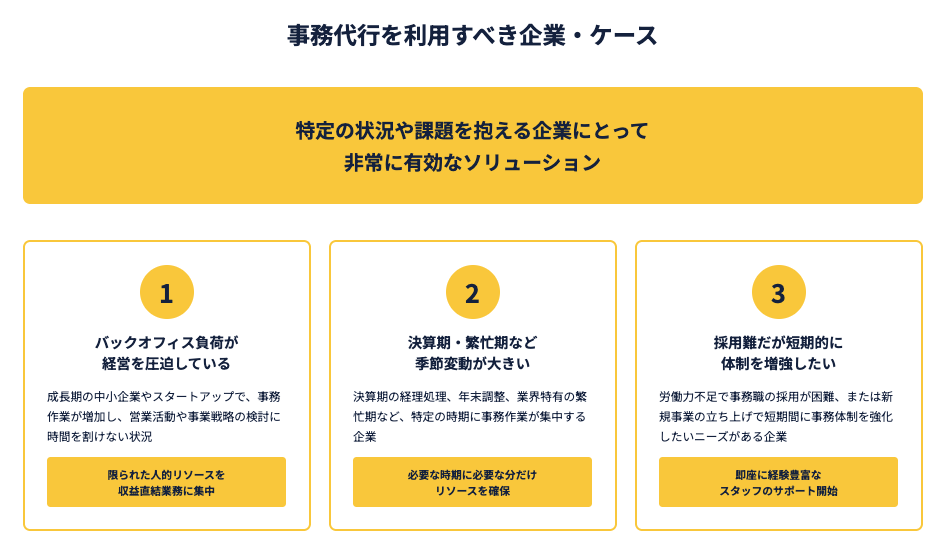

事務代行を利用すべき企業・ケース

事務代行サービスは全ての企業に適しているわけではありませんが、特定の状況や課題を抱える企業にとっては非常に有効なソリューションとなります。以下のようなケースに該当する企業は、事務代行の導入を積極的に検討すべきでしょう。

- バックオフィス負荷が経営を圧迫している

- 決算期・繁忙期・キャンペーンなど季節変動が大きい

- 採用難だが短期的に体制を増強したい

バックオフィス負荷が経営を圧迫している

成長期にある中小企業やスタートアップでは、売上拡大に伴って事務作業量が急激に増加し、本来注力すべきコア業務に支障をきたすケースが多く見られます。特に経営陣や営業担当者が事務作業に追われ、新規開拓や事業戦略の検討に十分な時間を割けない状況は深刻な問題。

このような状況では、バックオフィス業務を事務代行に委託することで、限られた人的リソースを収益直結業務に集中させることができます。経理処理や顧客管理、請求書作成などの定型業務を外部化すれば、社内スタッフは営業活動や商品開発、マーケティング戦略の立案など、より付加価値の高い業務に専念可能。

結果として、事務作業による機会損失を防ぎ、企業の成長スピードを加速させることが期待できるでしょう。

決算期・繁忙期・キャンペーンなど季節変動が大きい

多くの企業では、決算期の経理処理、年末調整、新年度の準備作業など、特定の時期に事務作業が集中する傾向があります。また、小売業における年末商戦、旅行業における夏季・冬季休暇シーズンなど、業界特有の繁忙期を持つ企業も少なくありません。

こうした季節変動に対応するため、繁忙期のみ正社員を増員するのは現実的ではなく、既存スタッフの残業対応では限界があります。事務代行なら、必要な時期に必要な分だけリソースを確保でき、効率的な業務運営が可能。

特に、セール期間中の受注処理や在庫管理、キャンペーン関連の事務作業などは、短期間で大量の処理が必要になるため、事務代行の活用が非常に効果的といえるでしょう。

採用難だが短期的に体制を増強したい

近年の労働力不足により、事務職の採用も困難になっている企業が増加しています。特に地方企業や中小企業では、優秀な事務スタッフの確保に苦労するケースが多く、採用活動に時間とコストをかけても思うような人材を確保できない状況が続いています。

また、新規事業の立ち上げやプロジェクト開始に伴い、短期間で事務体制を強化したいニーズもあるでしょう。このような場合、採用から教育まで数ヶ月を要する正社員雇用では、タイミングを逸してしまう可能性があります。

事務代行であれば、即座に経験豊富なスタッフによるサポートを開始でき、採用リスクを回避しながら必要な事務体制を構築することが可能。プロジェクト終了後の雇用調整も不要なため、柔軟な組織運営を実現できます。

事務代行の依頼先による違い

事務代行サービスを提供する業者は多様であり、それぞれ異なる特徴を持っています。依頼先を選定する際は、自社のニーズや予算、リスク許容度を考慮して最適な選択肢を見極めることが重要です。

- 総合BPOは体制が厚く対応も柔軟

- 特化型(経理・労務など)は品質が高いが高額

- フリーランスは安いがリスクは大きい

総合BPOは体制が厚く対応も柔軟

総合的なBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業者は、経理、人事、総務、営業事務など幅広い業務領域をワンストップで提供できる点が最大の強みです。複数の専門チームを社内に抱えているため、業務量の変動や追加依頼にも柔軟に対応可能。

また、組織的な管理体制が整備されており、担当者が急に変更になってもスムーズに業務を引き継げる安定性があります。セキュリティ対策や品質管理についても、企業レベルでの体制構築がなされているため信頼性が高いのが特徴。

一方で、専門特化型と比較すると個別業務の専門性では劣る場合があり、料金設定も中程度となることが多いでしょう。多様な業務を一括して委託したい企業や、長期的なパートナーシップを求める企業に適しています。

特化型(経理・労務など)は品質が高いが高額

経理専門、人事労務専門、法務専門など、特定の業務領域に特化した事務代行業者は、該当分野での深い専門知識と豊富な経験を持っているのが強み。複雑な会計処理や労働法に関わる手続き、専門的な書類作成など、高度なスキルが要求される業務においては、総合型を上回る品質を期待できます。

特に、税理士事務所や社会保険労務士事務所が提供する事務代行サービスでは、有資格者による監修のもとで業務が行われるため、法的な安全性も確保されています。また、業界特有のノウハウや最新の法改正情報なども活用できる点は大きなメリット。

ただし、専門性の高さに比例して料金も高額になる傾向があり、対応できる業務範囲も限定的です。特定の専門業務で高品質なサービスを求める企業や、コンプライアンス重視の企業に向いているでしょう。

フリーランスは安いがリスクは大きい

個人のフリーランサーに事務代行を依頼する場合、最大のメリットはコストの安さです。企業の間接費用が発生しないため、時間単価や案件単価を大幅に抑えることが可能。また、直接やり取りできるため意思疎通がスムーズで、柔軟な対応を期待できる場合もあります。

しかし、個人への依頼には相応のリスクが伴います。病気や怪我による突然の業務停止、スキル不足による品質問題、情報管理体制の不備によるセキュリティリスクなど、企業では起こりにくい問題が発生する可能性が高いといえるでしょう。

また、個人の処理能力には限界があるため、大量の業務や急な対応が必要な場合には適さないケースも。予算を最優先に考える小規模企業や、単発的で比較的簡単な業務を依頼したい場合には検討の余地がありますが、継続的で重要な業務については慎重な判断が必要でしょう。

自社に合った依頼先の選び方

事務代行の依頼先を選定する際は、自社の業務内容や予算、求める品質レベルを明確にすることが重要です。以下の3つの観点から、最適な依頼先を判断しましょう。

- 依頼したい業務が幅広い・変動が大きいならBPO

- 税務だけ、など限定的なら専門会社

- とにかく安くするならフリーランス

依頼したい業務が幅広い・変動が大きいならBPO

複数の部署にまたがる事務業務を委託したい場合や、季節や案件によって業務量が大きく変動する企業には、総合BPO事業者が最適です。

経理、人事、総務、営業事務など多岐にわたる業務を一つの窓口で管理できるため、複数業者との調整に伴う手間やコストを削減できます。

特に成長期にある企業では、事業拡大に伴って新たな事務業務が発生することも多く、その都度適切な業者を探すのは非効率。総合BPO事業者なら、業務の追加や変更にも柔軟に対応でき、企業の成長に合わせてサービス内容をスケールアップすることが可能です。

また、チーム体制での対応により、担当者の急な変更にも安定して対応できる点も大きなメリット。長期的なパートナーシップを構築したい企業にとって、信頼性の高い選択肢といえるでしょう。

税務だけ、など限定的なら専門会社

特定の業務領域で高い専門性や品質を求める場合は、その分野に特化した専門会社への依頼が効果的です。例えば、複雑な税務処理や労務管理、法務関連業務など、専門知識が不可欠な業務については、有資格者が在籍する専門会社が安心。

税理士事務所による経理代行サービスでは、単純な記帳作業だけでなく、税務相談や節税対策のアドバイスまで受けられるケースが多く、総合的なサポートを期待できます。社会保険労務士事務所による人事労務代行も同様で、法改正への対応や労務トラブルの予防まで含めた包括的なサービスが魅力。

ただし、専門性の高さに比例して料金も高額になる傾向があるため、予算との兼ね合いを慎重に検討する必要があります。コンプライアンスを重視する企業や、専門業務の品質向上を目指す企業に適した選択肢です。

とにかく安くするならフリーランス

予算制約が厳しく、コストを最優先に考える企業にとって、フリーランサーへの委託は魅力的な選択肢となります。

企業の間接費用が発生しないため、時間単価を大幅に抑えることが可能で、特に単発的な業務や比較的簡単な作業には適しています。

データ入力や書類整理、簡単な資料作成など、特別なスキルを要しない定型業務であれば、フリーランサーでも十分な品質を期待できるでしょう。また、個人との直接契約により、細かな要望にも柔軟に対応してもらいやすい場合があります。

しかし、継続性やセキュリティ面でのリスクは避けられないため、重要度の低い業務や短期間の委託に限定することが賢明。事業の根幹に関わる業務については、多少コストがかかっても、より安定性の高い専門会社やBPO事業者を選択することをおすすめします。

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

事務代行の費用・料金目安

事務代行サービスの導入を検討する際、最も気になるのが費用面での負担でしょう。料金体系は業者によって異なりますが、一般的な相場感を把握しておくことで、予算計画や業者選定の参考にできます。

事務代行の料金相場は、月間稼働時間を基準にした場合、20時間で月額10万円前後、40時間で月額20万円前後が一つの目安となっています。これを時給換算すると2,500円〜5,000円程度となり、正社員やパート社員を雇用する場合の総コスト(給与+社会保険料+採用コスト+教育コスト)と比較すると、多くのケースで費用対効果が高いといえるでしょう。

料金形態については、「固定制」「従量制」「人月制」の3つの系統が主流となっています。固定制は月額料金が決まっているため予算管理がしやすく、従量制は実際の作業量に応じた支払いのため無駄がありません。人月制は専門性の高い業務や大規模なプロジェクトに適した料金体系です。

ただし、相場は業務の難易度と提供体制によって大きく変動する点に注意が必要。単純なデータ入力作業と専門知識を要する経理業務では料金水準が異なり、個人のフリーランサーと組織的なBPO事業者でも価格帯は変わってきます。自社のニーズに合った適切な料金形態と業者を選択することが、コストパフォーマンスの最大化につながるでしょう。

事務代行のおすすめサービス

事務代行サービスを実際に利用する際は、自社のニーズに合った信頼できる業者を選択することが成功の鍵となります。ここでは、異なる特徴を持つ代表的なサービス形態を紹介します。

- ちょいサポはあらゆる専門事務をエキスパートに頼める

- 税務など士業系は各種事務所が安心

- クラウドソーシングサイトは格安

ちょいサポはあらゆる専門事務をエキスパートに頼める

日本エキスパートホールディングス株式会社が提供する「ちょいサポ」は、手間のかかる専門的な事務作業を経験豊富なエキスパートに委託できる総合BPOサービス。10種類以上の専門事務に対応しており、経理や人事、法務、営業事務など幅広い業務領域をワンストップで提供しています。

最大の特徴は、各分野の専門知識を持つプロフェッショナルが業務を担当し、さらにコンサルタントによるサポートも受けられる点。単純な作業代行にとどまらず、業務改善の提案や効率化のアドバイスまで含めた包括的なサービスを展開しています。

また、新規雇用と比較して人件費を大幅に削減できるコストメリットも魅力の一つ。正社員やパート社員の採用・教育にかかる時間とコストを省きながら、即戦力となる専門人材を活用できるため、特に成長期の企業や専門事務の品質向上を目指す企業におすすめです。

税務など士業系は各種事務所が安心

税務処理や労務管理、法務関連業務など、専門資格が必要な業務については、税理士事務所や社会保険労務士事務所、行政書士事務所などの士業系事務所への委託が最も安心できる選択肢。有資格者による直接的な監修のもとで業務が行われるため、法的な安全性が確保されています。

税理士事務所では、記帳代行から税務申告、節税相談まで税務に関わる業務を包括的にサポート。社会保険労務士事務所なら、給与計算や労働保険手続き、就業規則の作成といった人事労務業務を専門的に対応してもらえます。

料金は一般的な事務代行サービスより高額になる傾向がありますが、コンプライアンス重視の企業や複雑な専門業務を抱える企業にとっては、安心料も含めた適正な投資といえるでしょう。

クラウドソーシングサイトは格安

予算を最優先に考える場合は、クラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングサイトを活用する方法があります。個人のフリーランサーに直接業務を委託できるため、企業の間接費用が発生せず、大幅なコスト削減が可能。

データ入力や資料作成、簡単な調査業務など、比較的単純な作業であれば時給1,000円〜2,000円程度で依頼できるケースも多く、企業向けサービスの半額以下で利用できることもあります。また、案件ごとの単発契約も可能なため、試験的な導入にも適しているでしょう。

ただし、個人への委託には品質のばらつきや継続性の不安定さといったリスクが伴います。重要度の低い業務や短期間の委託に限定し、継続的で重要な業務については、より安定性の高いサービスを選択することが賢明です。

事務代行の外注をお考えなら「ちょいサポ」をご検討ください

事務代行の外注をお考えなら「ちょいサポ」をご検討ください。

日本エキスパートホールディングス株式会社が運営する「ちょいサポ」は、経理・人事・総務から営業事務まで、幅広い専門事務を月額2.5万円から利用できる総合的なBPOサービスです。

「フリーランスへの依頼ではセキュリティや継続性が心配」「複数の事務業務をまとめて効率化したい」「専門知識が必要な業務も安心して任せたい」といったニーズに対応し、月10時間・1ヶ月から柔軟にサポートが可能。データ入力や書類作成といった一般事務から、経理処理や給与計算、法務関連業務まで、10種類以上の専門事務をワンストップで提供しています。

「ちょいサポ」のサービス開始以来、「事務代行業者の選定に迷っている」「季節変動に合わせて柔軟に体制を調整したい」「採用難で短期的に事務体制を強化したい」といった課題を抱える多くの企業様からご相談をいただいています。

こうしたお悩みに対して、「ちょいサポ」では貴社の事業規模や業務特性に合わせたオーダーメイドサポートを提供。一般事務から専門性の高い事務まで、300社以上の事業推進を支援してきた経験豊富な専門スタッフがコンサルタント付きで対応します。組織的な運営体制により業務継続性を確保し、情報セキュリティ対策も万全。事務代行を含むバックオフィス業務の効率化をご検討の方は、「ちょいサポ」へお気軽にご相談ください。