毎月の請求書発行や入金確認、督促業務に追われていませんか?

請求業務は企業経営において欠かせない重要な業務ですが、手間と時間がかかる作業でもあります。

特に取引先が増えるにつれて、請求書の発行枚数も増え、入金管理も複雑化していく一方。

このような課題を解決するのが「請求代行サービス」です。

本記事では、請求代行サービスで依頼できる業務内容や、利用時の注意点、さらにおすすめの依頼先について詳しく解説します。

請求業務の効率化を検討している企業の方は、ぜひ参考にしてください。

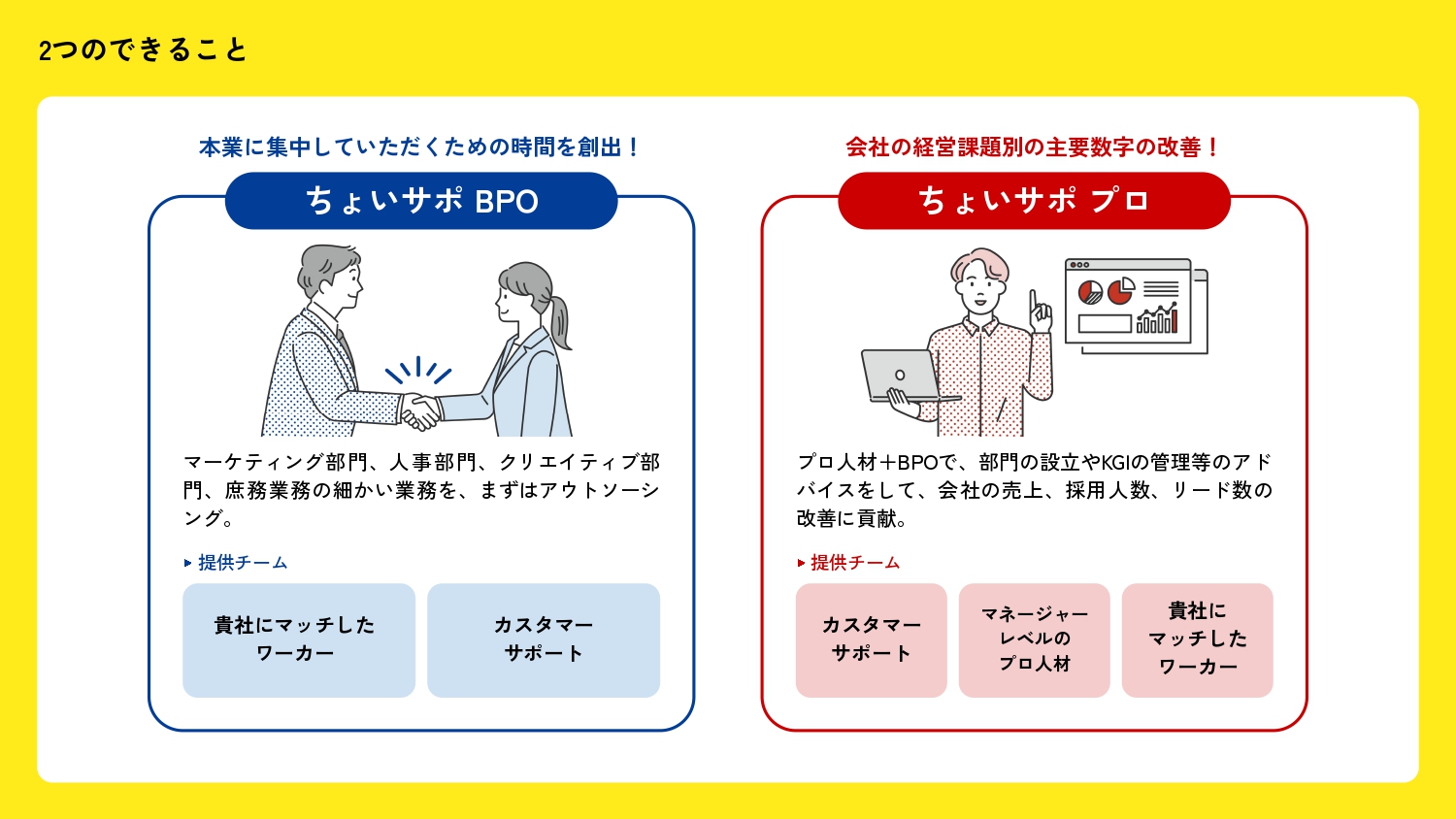

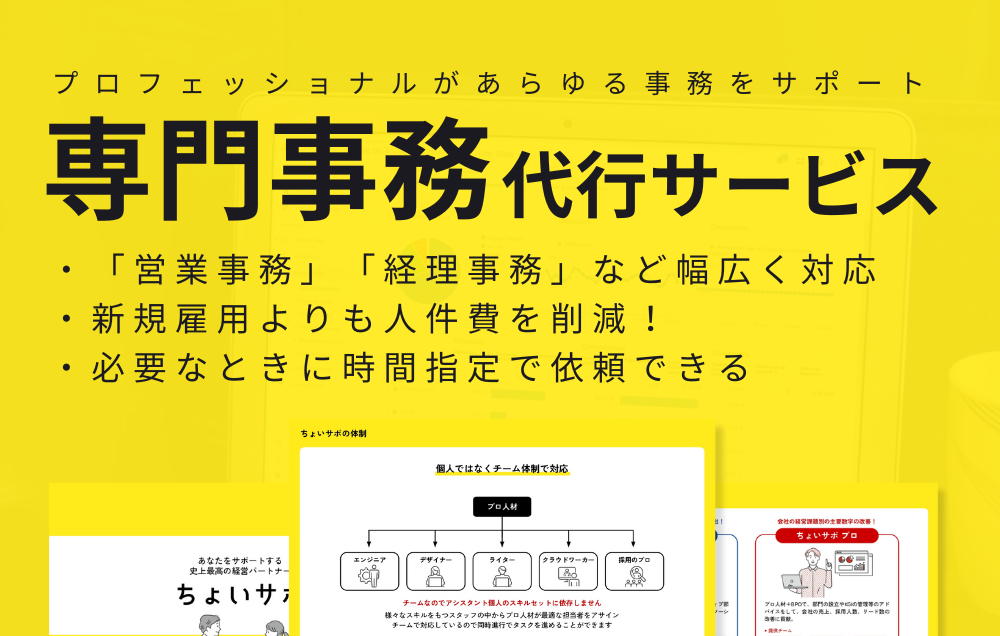

なお、日本エキスパートホールディングス株式会社では、請求業務を含む10種類以上の専門事務に対応したBPOサービスを提供しています。

手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行し、新規雇用するよりも人件費を削減できるため、業務効率化とコスト削減を同時に実現可能。

専門知識を持つプロフェッショナルが対応するので、安心してお任せいただけます。

請求代行は請求・回収業務の代行サービス

請求代行サービスとは、企業の請求書発行から入金管理、未回収金の督促まで、請求に関する一連の業務を外部の専門業者に委託するサービスのこと。

企業が商品やサービスを提供した後に発生する、お金の回収に関わる業務全般をサポートします。

従来、これらの業務は経理部門が担当することが一般的でしたが、業務量の増加や人手不足により、多くの企業が効率化を求めるようになりました。

請求代行サービスは、このような課題を解決する有効な手段として注目を集めています。

請求代行サービスの主な特徴は、単なる請求書の発行だけでなく、入金確認や未払いへの対応まで幅広くカバーしている点。これにより、企業は本来の事業活動に集中でき、経理業務の負担を大幅に軽減することが可能になります。

また、請求代行サービスは業界や企業規模を問わず利用でき、月額固定料金制や従量課金制など、様々な料金体系が用意されているのも特徴的。

自社のニーズに合わせて、必要な機能やサービスを選択できる柔軟性も魅力の一つです。

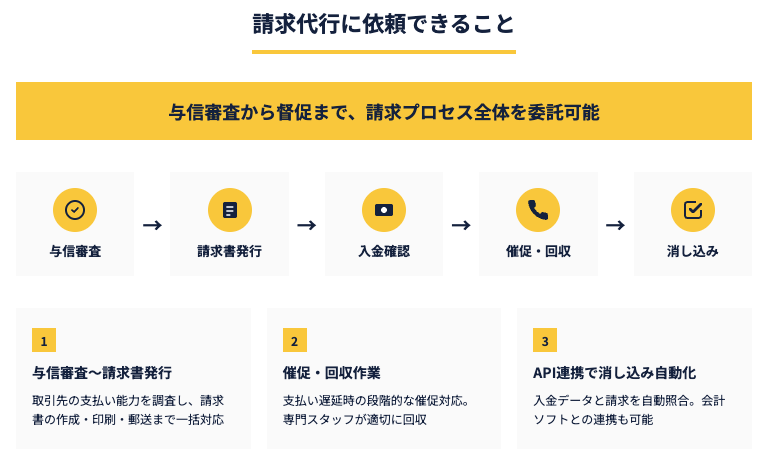

請求代行に依頼できること

請求代行サービスでは、請求業務に関わる幅広い作業を依頼できます。

単純な請求書の発行だけでなく、取引開始前の与信審査から、入金後の消し込み作業まで、請求プロセス全体をカバー。

ここでは、具体的に依頼できる主な業務について詳しく見ていきましょう。

依頼できる主な業務

- 与信審査〜請求書発行の代行

- 催促・回収作業

- API連携による消し込みの自動化

与信審査〜請求書発行の代行

請求代行サービスの大きな特徴の一つが、取引開始前の与信審査から対応してくれること。

与信審査とは、取引先の支払い能力や信用度を事前に調査・評価する作業です。

新規取引先との取引開始時には欠かせない重要なプロセスですが、専門知識が必要で時間もかかります。

請求代行サービスでは、独自のデータベースや信用調査機関との連携により、取引先の財務状況や過去の支払い実績を調査。リスクの高い取引先を事前に把握し、適切な取引条件の設定をサポートしてくれます。

与信審査を通過した取引先に対しては、請求書の発行業務も代行。毎月の請求書作成、印刷、郵送まで一括で対応してくれるため、経理担当者の作業負担を大幅に軽減できます。

電子請求書の発行にも対応しているサービスが多く、ペーパーレス化にも貢献。

請求書のフォーマットも企業ごとにカスタマイズ可能で、自社のブランドイメージを保ちながら業務効率化を実現できます。

催促・回収作業

支払い期日を過ぎても入金がない場合の催促・回収作業も、請求代行サービスの重要な業務の一つ。

未払いへの対応は、取引先との関係性を考慮しながら進める必要があるデリケートな作業ですが、専門スタッフが適切に対応してくれます。

一般的な催促の流れとしては、まず支払い期日の数日前にリマインドメールや電話での確認を実施。

期日を過ぎても入金がない場合は、段階的に催促のレベルを上げていきます。

初期段階では丁寧な確認の連絡から始まり、状況に応じて督促状の送付、最終的には法的措置の検討まで、プロフェッショナルな対応で回収率の向上を図ります。

請求代行サービスのスタッフは、催促業務に関する豊富な経験とノウハウを持っているため、取引先との関係を損なうことなく、効果的な回収活動が可能。自社で対応する場合と比べて、精神的な負担も軽減できるメリットがあります。

API連携すれば消し込みまで自動化できる

最新の請求代行サービスでは、API連携により入金確認から消し込みまでの作業を自動化できる機能も提供されています。

APIとは、異なるシステム間でデータをやり取りするための仕組みのこと。

これにより、銀行口座への入金情報と請求データを自動的に照合できます。

従来の消し込み作業は、銀行の入金明細と請求書を一つひとつ照合する必要があり、非常に時間がかかる作業でした。

しかし、API連携を活用すれば、入金があった瞬間に自動的に請求データと照合され、消し込みが完了。

人的ミスの削減にもつながります。

また、会計ソフトや販売管理システムとの連携も可能なサービスが多く、請求から会計処理まで一連の流れをシームレスに管理できるのも大きな魅力。

リアルタイムで売掛金の状況を把握でき、経営判断に必要な情報をタイムリーに得ることができます。

請求代行に依頼するメリット

請求代行サービスを活用することで、企業は様々なメリットを享受できます。

単に業務をアウトソーシングするだけでなく、経営効率の向上や売上拡大にもつながる重要な経営戦略の一つ。

ここでは、請求代行を利用することで得られる主なメリットについて詳しく解説します。

得られる主なメリット

- 経理工数を大幅に削減できる

- 未回収リスクを最小化できる

- 与信調査・決済手段の拡充で売上を拡大できる

経理工数を大幅に削減できる

請求代行サービスの最も大きなメリットは、経理部門の業務負担を劇的に軽減できること。

請求書の作成から発送、入金確認、催促まで、請求業務に関わる一連の作業を外部に委託することで、経理担当者は他の重要な業務に集中できるようになります。

具体的な削減効果として、月末月初の繁忙期における残業時間の大幅な削減が挙げられます。

通常、請求書発行が集中する月末は経理部門にとって最も忙しい時期ですが、請求代行サービスを利用すれば、この負担から解放される形に。

また、請求書の印刷や封入、郵送といった単純作業も不要になるため、より付加価値の高い業務に人材を配置できます。

さらに、請求業務に関わる人件費の削減効果も見逃せません。専任の請求担当者を雇用する必要がなくなり、繁忙期に合わせた人員調整も不要。

固定費を変動費化できるため、経営の柔軟性も向上します。

未回収リスクを最小化できる

売掛金の未回収は企業経営にとって大きなリスクですが、請求代行サービスを利用することで、このリスクを大幅に軽減できます。

請求代行会社は、独自の与信データベースや過去の取引実績を基に、取引先の支払い能力を的確に評価。

リスクの高い取引先については事前に警告を発し、適切な対策を講じることができます。

また、支払い遅延が発生した場合も、経験豊富なスタッフが迅速かつ適切に対応するため、回収率の向上が期待できるのです。

一部の請求代行サービスでは、売掛金の保証サービスも提供しています。

万が一、取引先が倒産などで支払い不能になった場合でも、一定額まで補償を受けられるため、経営の安定性が格段に向上。キャッシュフローの改善にも大きく貢献します。

与信調査・決済手段の拡充で売上を拡大できる

請求代行サービスの活用は、単なるコスト削減だけでなく、売上拡大のチャンスも生み出します。

専門的な与信調査により、これまで取引を躊躇していた新規顧客との取引も安心して開始できるようになり、ビジネスチャンスの拡大につながります。

また、多様な決済手段への対応も売上拡大の重要な要素。

請求代行サービスの多くは、銀行振込だけでなく、クレジットカード決済や口座振替、コンビニ決済など、様々な支払い方法に対応。

顧客の利便性が向上することで、取引のハードルが下がり、新規顧客の獲得や既存顧客の満足度向上に貢献します。

さらに、請求業務の効率化により、営業部門は本来の営業活動により多くの時間を割けるようになります。

請求処理の遅延による機会損失もなくなり、スムーズな取引の実現が可能。結果として、顧客満足度の向上と売上の拡大という好循環を生み出すことができるのです。

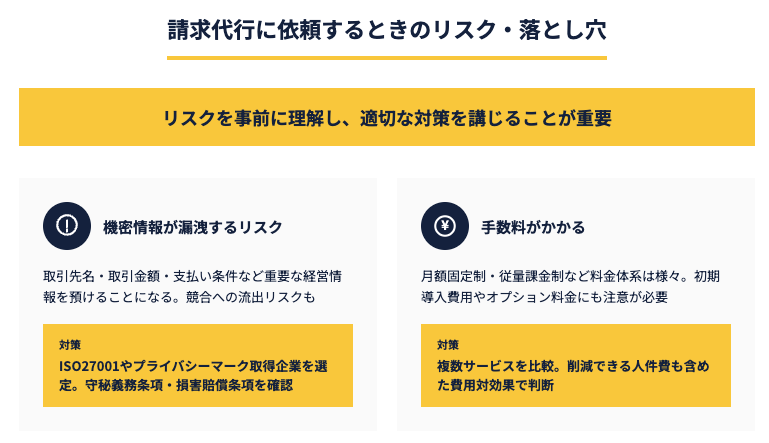

請求代行に依頼するときのリスク・落とし穴

請求代行サービスには多くのメリットがある一方で、利用する際に注意すべきリスクや落とし穴も存在します。

これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じることで、より安全かつ効果的にサービスを活用できるようになります。

ここでは、主なリスクと対処法について詳しく解説していきましょう。

主なリスク・注意点

- 機密情報が漏洩するリスクがある

- 手数料がかかる

機密情報が漏洩するリスクがある

請求代行サービスを利用する際の最大の懸念事項の一つが、機密情報の取り扱い。

請求業務には、取引先の企業名や担当者名、取引金額、支払い条件など、重要な経営情報が含まれています。

これらの情報が外部に漏れることは、企業にとって大きなリスクとなる可能性があります。

特に注意すべきなのは、競合他社に情報が流出するリスク。

取引先リストや価格情報が漏洩すれば、競争上の優位性を失う恐れもあります。

また、個人情報保護法の観点からも、取引先の担当者情報などの管理には細心の注意が必要です。

このようなリスクを回避するためには、信頼できる請求代行会社を選ぶことが何より重要。

選定の際は、情報セキュリティに関する認証(ISO27001やプライバシーマークなど)を取得しているか、従業員への守秘義務教育が徹底されているか、データの暗号化やアクセス制限などの技術的対策が講じられているかを必ず確認しましょう。

また、契約時には守秘義務条項や損害賠償条項をしっかりと確認し、万が一の際の責任の所在を明確にしておくことも大切です。

手数料がかかる

請求代行サービスの利用には、当然ながら手数料が発生します。

この手数料体系を十分に理解せずに導入すると、想定以上のコストがかかってしまう場合があるため注意が必要。

手数料の設定方法はサービス提供会社によって様々で、主に月額固定料金制、従量課金制、またはその組み合わせといったパターンがあります。

月額固定料金制の場合、請求件数に関わらず一定の料金がかかるため、請求件数が少ない企業にとっては割高になる可能性があります。

一方、従量課金制では請求1件あたりの手数料が設定されており、件数が増えるほど総コストも増加。

また、初期導入費用やシステム連携費用、オプションサービスの追加料金なども考慮する必要があります。

手数料によるコスト増を避けるためには、まず自社の請求業務量を正確に把握し、複数のサービスを比較検討することが重要です。

単純な料金比較だけでなく、サービス内容と料金のバランスを総合的に評価しましょう。

また、請求代行により削減できる人件費や業務効率化による間接的なコスト削減効果も含めて、費用対効果を算出することが大切。

長期的な視点で投資回収が可能かどうかを慎重に検討し、自社にとって最適なサービスを選択することが成功の鍵となります。

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

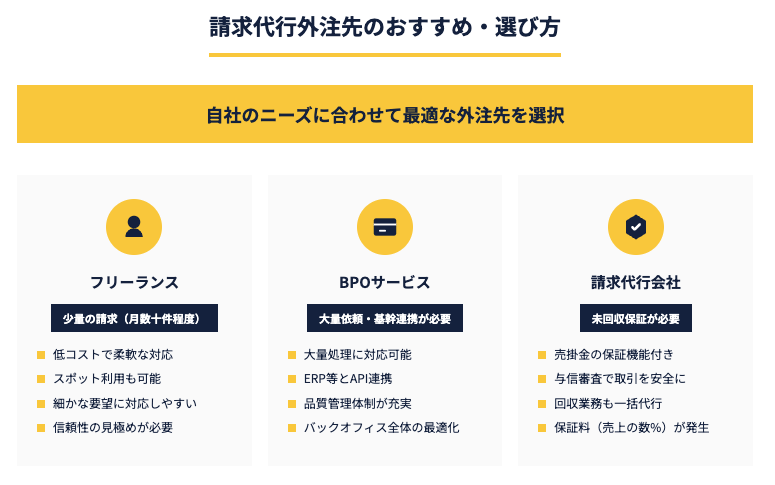

請求代行外注先のおすすめ・選び方

請求代行サービスを検討する際、自社のニーズに最適な外注先を選ぶことが成功の鍵となります。

請求件数の規模、必要な機能、予算など、様々な要素を考慮して選定する必要があります。

ここでは、代表的な外注先のタイプとそれぞれの特徴について詳しく解説します。

外注先の主なタイプ

- 少量の請求ならフリーランス

- 大量依頼・基幹連携がしたいならBPO

- 未回収保証がほしいなら請求代行会社

少量の請求ならフリーランス

月間の請求件数が数十件程度の小規模事業者や、スタートアップ企業にとって、フリーランスへの業務委託は費用対効果の高い選択肢となります。

経理経験豊富なフリーランサーに請求業務を委託することで、正社員を雇用するよりも大幅にコストを抑えることが可能。

フリーランスの大きなメリットは、柔軟な対応力と低コスト。

必要な時期だけスポット的に依頼できるため、繁忙期のみの利用も可能です。

また、直接やり取りができるため、細かな要望にも対応してもらいやすく、自社の業務フローに合わせたカスタマイズも相談しやすいでしょう。

ただし、フリーランスに依頼する場合は、信頼できる人材の見極めが重要。過去の実績や保有資格(簿記検定など)を確認し、守秘義務契約をしっかりと締結することが必須です。

また、病気や急な都合で対応できなくなるリスクもあるため、バックアップ体制についても事前に相談しておくことをおすすめします。

大量依頼・基幹連携がしたいならBPO

月間数百件以上の請求処理が必要な中堅・大企業には、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスが最適です。

BPOサービス提供会社は、大量の請求処理に対応できる体制と、高度なシステム連携能力を持っているのが特徴。

BPOの最大の強みは、既存の基幹システムとのシームレスな連携が可能な点。

ERPや販売管理システムとAPI連携することで、請求データの自動取り込みから請求書発行、入金消し込みまで、一連の流れを効率的に処理できます。

また、専門チームによる品質管理体制が整っているため、大量処理でも高い精度を維持できるのも魅力です。

さらに、BPOサービスでは請求業務だけでなく、経理業務全般や人事・総務業務なども含めて包括的にアウトソーシングできる場合が多く、バックオフィス業務全体の最適化も実現可能。

ただし、初期導入コストが高額になる傾向があるため、長期的な視点でのコスト効果を検討することが重要です。

未回収保証がほしいなら請求代行会社

売掛金の未回収リスクを最小限に抑えたい企業には、保証サービス付きの請求代行会社がおすすめです。

代表的なサービスとして、NP掛け払いやGMO掛け払いなどがあり、これらは請求業務の代行だけでなく、売掛金の保証機能も提供しています。

これらのサービスの仕組みは、請求代行会社が取引先の与信審査を行い、承認された取引について売掛金を保証するというもの。

万が一、取引先が支払い不能になった場合でも、請求代行会社から代金が支払われるため、企業は安心して取引を行うことができます。

特に新規取引先との取引や、与信に不安がある取引先との取引において、このような保証サービスは大きな安心材料となります。

また、請求代行会社が回収業務も担当するため、取引先との関係を損なうことなく、確実な代金回収が期待できるのも大きなメリット。

ただし、保証料として売上の数パーセントが手数料として発生するため、利益率との兼ね合いを考慮して導入を検討する必要があります。

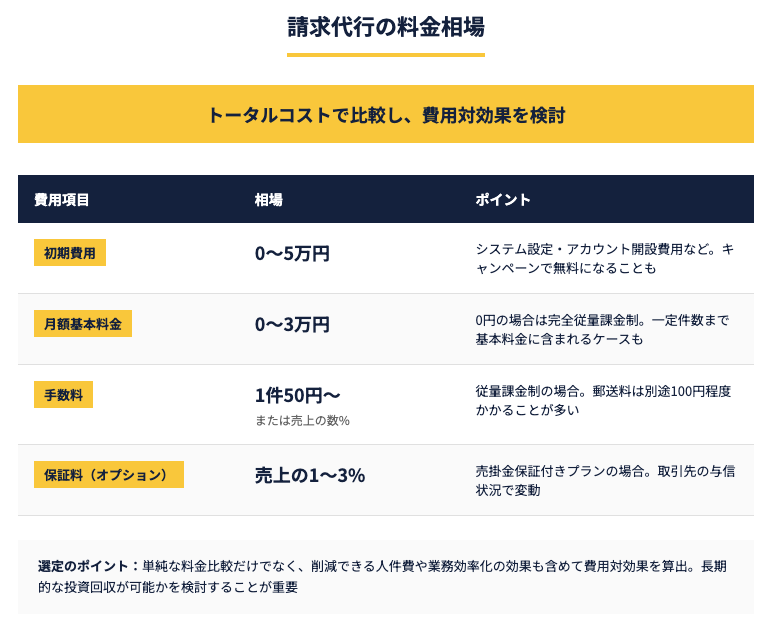

請求代行の料金相場は?

請求代行サービスを導入する際、最も気になるのが料金体系と実際にかかるコスト。

サービス内容や提供会社によって料金設定は様々ですが、一般的な相場を把握しておくことで、適切なサービス選びが可能になります。

ここでは、請求代行サービスの料金相場について、初期費用から月額料金、オプション料金まで詳しく解説します。

料金体系の主な内訳

- 初期費用0~5万円が目安

- 月額0~3万円、別途手数料がかかるケースも

- 保証付きプランは追加料金になる

初期費用0~5万円が目安

請求代行サービスの導入時には、多くの場合初期費用が発生します。

相場としては0円から5万円程度が一般的ですが、サービス内容や企業規模によって大きく異なるのが実情。

初期費用には、システム設定費用、アカウント開設費用、初期研修費用などが含まれています。

初期費用が0円のサービスは、主に小規模事業者向けのシンプルなサービスに多く見られます。

Web上で簡単に申し込みができ、すぐに利用開始できるのが特徴。

一方、初期費用が高額になるケースは、既存システムとの連携が必要な場合や、カスタマイズが必要な大企業向けサービスの場合が多いでしょう。

初期費用を抑えたい場合は、標準機能で十分対応できるかを事前に確認することが重要。

また、キャンペーン期間中は初期費用が無料になることもあるため、タイミングを見計らって導入するのも一つの方法です。

ただし、初期費用の安さだけで選ぶのではなく、トータルコストで判断することが大切です。

月額0~3万円、別途手数料がかかるケースも

請求代行サービスの月額基本料金は、0円から3万円程度が相場となっています。

月額0円のサービスは完全従量課金制を採用しており、請求件数に応じた手数料のみを支払う仕組み。

小規模事業者や請求件数が不安定な企業にとっては、無駄なコストを抑えられる魅力的な選択肢です。

一方、月額料金が発生するサービスでは、一定件数までの請求処理が基本料金に含まれているケースが一般的。

例えば、月額1万円で100件まで処理可能、それを超える分は1件あたり50円といった料金体系です。

また、請求書の郵送を依頼する場合は、別途郵送料(1通あたり100円程度)が加算されることも多いため注意が必要。

さらに、API連携やカスタマイズレポートの作成、専任担当者の配置など、オプションサービスを利用する場合は追加料金が発生します。

自社に必要な機能を見極め、基本プランで対応可能な範囲を確認した上で、必要最小限のオプションを選択することがコスト管理のポイントとなります。

保証付きプランは追加料金になる

売掛金の未回収リスクをカバーする保証付きプランは、通常の請求代行サービスに比べて追加料金が発生します。

保証料の相場は、売上高の1~3%程度が一般的ですが、取引先の与信状況や業界特性によって変動する仕組み。

例えば、月間売上1,000万円の企業が2%の保証料率の場合、月額20万円の保証料が発生することになります。

一見高額に思えるかもしれませんが、未回収による損失リスクを考慮すると、十分に検討価値のあるサービスといえるでしょう。

特に、新規開拓に積極的な企業や、与信管理体制が整っていない企業にとっては、保証付きプランのメリットは大きいはず。

保証付きプランを選択する際は、保証の範囲や条件を詳しく確認することが重要です。

全額保証なのか一部保証なのか、保証が適用される条件は何か、保証金の支払いタイミングはいつかなど、契約前に細かな点まで確認しましょう。

また、自社の未回収率の実績と保証料を比較し、費用対効果を慎重に検討することも大切です。

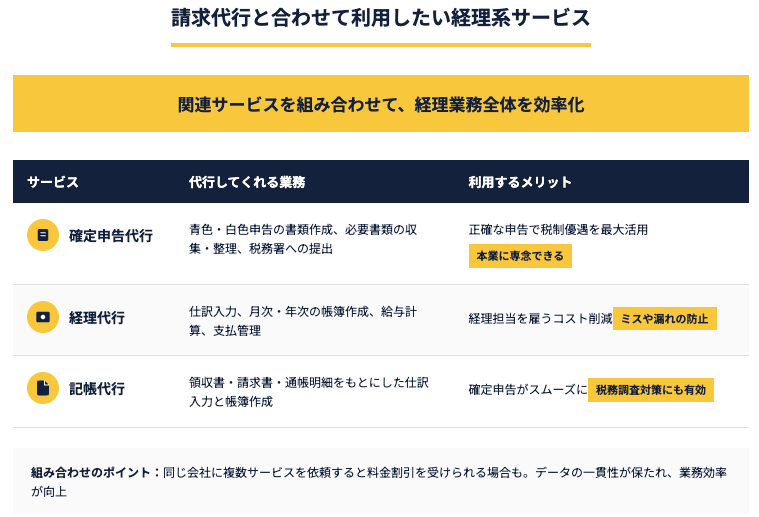

請求代行と合わせて利用したい経理系サービス

請求代行サービスを導入する企業の多くは、他の経理業務についても効率化を検討しています。

請求業務は経理業務全体の一部であり、関連する他の業務も合わせてアウトソーシングすることで、より大きな効果を得ることが可能。

ここでは、請求代行と相性の良い経理系サービスについて、それぞれの特徴とメリットを詳しく見ていきましょう。

| サービス名 | 代行してくれる主な業務 | 利用するメリット |

|---|---|---|

| 確定申告代行 | ・青色申告・白色申告の書類作成・必要書類の収集・整理・税務署への提出代行 | ・ミスのない正確な申告ができる・税制優遇を最大限に活用できる・本業に専念できる |

| 経理代行 | ・仕訳入力・月次・年次の帳簿作成・給与計算・支払管理 | ・経理担当を雇うコスト削減・継続的な財務管理の効率化・ミスや漏れの防止 |

| 記帳代行 | ・領収書・請求書・通帳明細などをもとにした仕訳入力と帳簿作成 | ・正確な記帳で確定申告がスムーズに・日々の作業負担を軽減・税務調査対策にも有効 |

これらのサービスを請求代行と組み合わせることで、経理業務全体の効率化が実現できます。

特に、経理代行サービスは請求代行を含む包括的なサービスを提供していることが多く、ワンストップで業務を委託できるメリットがあります。

例えば、請求代行で回収した売掛金の記帳作業は記帳代行サービスが担当し、その結果を基に経理代行サービスが月次決算を行い、最終的に確定申告代行サービスが税務申告を行うという流れ。

このように連携することで、データの一貫性が保たれ、業務の効率性も格段に向上します。

サービスを選ぶ際のポイントは、自社の経理体制と課題を明確にすること。

すべてを外注する必要はなく、自社でカバーできる部分と外注すべき部分を見極めることが重要です。

また、複数のサービスを同じ会社に依頼することで、料金の割引を受けられる場合もあるため、トータルでの費用対効果を検討することをおすすめします。

終わらせたい周辺業務をまとめて外注するなら「ちょいサポ」

日本エキスパートホールディングス株式会社が運営する「ちょいサポ」は、請求代行をはじめとした事務業務の代行を月額2.5万円から利用できる、総合的なバックオフィス支援サービスです。

「請求書の発行から入金管理まで一括で任せたい」「経理業務を効率化したい」といったニーズに対応し、月10時間・1ヶ月から柔軟にサポートが可能。

「ちょいサポ」のサービス開始以来、「経理担当者の業務負担を軽減したい」「専門知識を持つ人材が不足している」といった課題を抱える多くの企業様からご相談をいただいています。

こうしたお悩みに対して、「ちょいサポ」では貴社の業務フローや要望に合わせたフルカスタマイズのサポートを提供。

請求業務の代行から、仕訳入力、月次決算のサポートまで、300社以上の事業推進を支援してきた経験豊富な専門スタッフが対応します。

請求代行をはじめとした経理業務の外注をご検討の方は、「ちょいサポ」へお気軽にご相談ください。