業務の効率化やコスト削減のため、事務作業のアウトソーシングを検討されている方も多いのではないでしょうか。事務代行サービスは、経理処理から資料作成、データ入力まで幅広い業務をカバーしています。

しかし、「料金体系がわかりにくい」「相場がわからない」といった声もよく聞かれます。

この記事では、事務代行の料金相場や料金形態、依頼先によって異なる費用感、そして費用を抑えるコツについて詳しく解説します。適切なサービスを選ぶための参考にしてください。

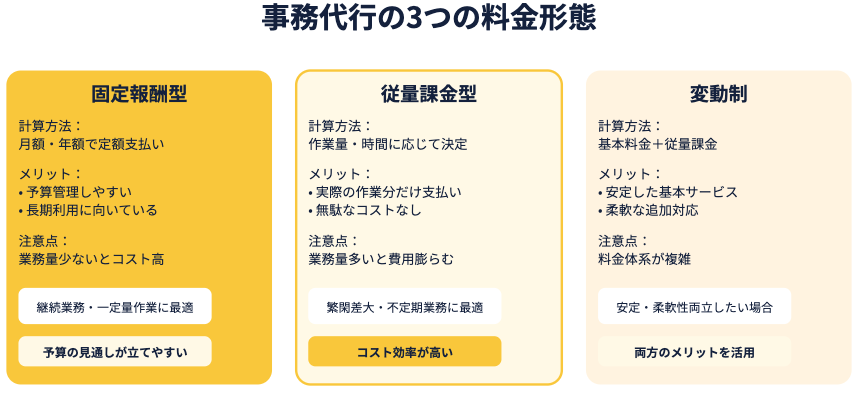

事務代行の料金形態は3つ

事務代行サービスの料金形態は主に「固定報酬型」「従量課金型」「変動制」の3つに分けられます。それぞれの特徴と向いている業務タイプを見てみましょう。

| 料金形態 | 計算方法 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 固定報酬型 | 月額や年額で定額料金を支払う | 予算管理がしやすい。長期的な依頼に向いている | 業務量が少ない場合はコスト高になる可能性あり |

| 従量課金型 | 処理した作業量や時間に応じて料金が決まる | 実際に行った作業分だけ支払うため無駄がない | 業務量が多いと費用が膨らむ可能性あり |

| 変動制 | 基本料金+従量課金の組み合わせ | 安定した基本サービスと柔軟な追加対応が可能 | 料金体系が複雑で見積もりが難しい場合もある |

固定報酬型は、毎月一定量の作業がある場合や継続的に依頼する業務に適しています。予算の見通しが立てやすく、計画的な運用が可能なメリットがあります。

一方、従量課金型は繁忙期と閑散期の差が大きい業務や、不定期に発生する作業に向いています。必要な時に必要な分だけ利用できるため、コスト効率が高いのが特徴です。

変動制は、基本的なサービスは定額で利用しつつ、追加作業が発生した場合は別途料金が発生するハイブリッド型の料金体系。両方のメリットを活かした選択肢として人気があります。

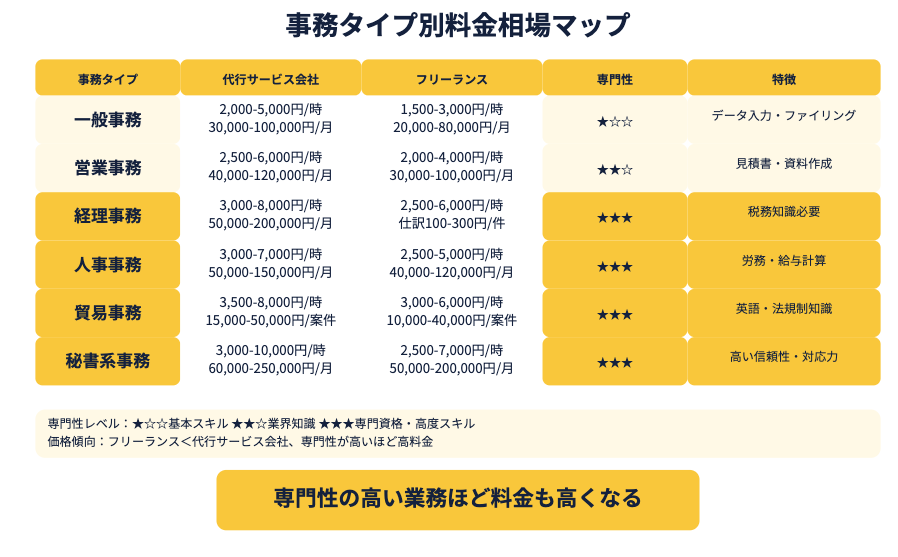

【タイプ・依頼先別】事務代行の料金相場

事務代行の料金相場は、業務の種類や依頼先によって大きく異なります。ここでは、主な事務タイプ別に代行サービス会社とフリーランスそれぞれの料金相場を比較してみましょう。

以下の事務タイプ別に料金相場を解説します。

- 一般的な事務

- 営業事務

- 経理事務

- 人事事務

- 貿易事務

- 秘書系の事務

一般的な事務

依頼先料金形態料金相場代行サービス会社

時間制2,000円~5,000円/時月額固定30,000円~100,000円/月フリーランス時間制1,500円~3,000円/時 月額固定20,000円~80,000円/月

一般的な事務作業(データ入力、ファイリング、メール対応など)は、比較的単価が低めに設定されています。フリーランスに依頼する場合、代行サービス会社よりも20~30%ほど安く依頼できることが多いでしょう。ただし、フリーランスの場合は品質保証や納期保証などの点で個人差があるため、実績や評価をよく確認することがポイントです。

営業事務

依頼先料金形態料金相場代行サービス会社

時間制2,500円~6,000円/時月額固定40,000円~120,000円/月フリーランス時間制2,000円~4,000円/時 月額固定30,000円~100,000円/月

営業事務には、見積書・請求書の作成や顧客データの管理、資料作成などが含まれます。特に資料作成は専門性が求められるため、一般事務よりも単価が高めに設定されることが一般的です。

資料作成代行については、スライド1枚あたり1,000円~3,000円、企画書1件あたり5,000円~20,000円が相場となっています。クオリティや納期の緊急度によって料金が変動するため、事前に具体的な条件を確認しておくことが大切です。

経理事務

依頼先料金形態料金相場代行サービス会社

時間制3,000円~8,000円/時月額固定50,000円~200,000円/月フリーランス時間制2,500円~6,000円/時 処理件数仕訳1件あたり100円~300円

経理事務は専門性が高く、ミスが許されない業務のため、他の事務作業と比べて高めの料金設定になっています。特に確定申告代行は、個人事業主で15,000円~50,000円、法人で50,000円~200,000円程度が相場です。

記帳代行については、月の取引量によって大きく変わりますが、小規模事業者で月額10,000円~30,000円、中規模事業者で30,000円~80,000円程度が目安となります。確定申告や記帳代行の詳細な相場については、別途専門の記事をご参照ください。

人事事務

依頼先料金形態料金相場代行サービス会社

時間制3,000円~7,000円/時月額固定50,000円~150,000円/月フリーランス時間制2,500円~5,000円/時 月額固定40,000円~120,000円/月

人事事務には、給与計算、社会保険の手続き、勤怠管理などが含まれます。特に採用代行については、募集広告作成から面接調整まで幅広いサービスがあり、成功報酬型(採用決定時に報酬が発生)が一般的です。採用代行の料金相場は、採用する人材の年収の25%~35%程度、または採用1名あたり30万円~100万円程度となっています。

採用代行の詳細な相場や選び方については、別途採用代行の相場に関する記事をご参照ください。

貿易事務

依頼先料金形態料金相場代行サービス会社

時間制3,500円~8,000円/時案件単位1案件あたり15,000円~50,000円フリーランス時間制3,000円~6,000円/時 案件単位1案件あたり10,000円~40,000円

貿易事務は専門的な知識と英語力が必要とされるため、高単価になりがちです。輸出入書類の作成や通関手続き、海外取引先とのやり取りなど、業務内容によって料金が大きく変わります。特に緊急性の高い案件や複雑な書類作成が必要な場合は、上記相場よりも高額になることがあります。

秘書系の事務

依頼先料金形態料金相場代行サービス会社

時間制3,000円~10,000円/時月額固定60,000円~250,000円/月フリーランス時間制2,500円~7,000円/時 月額固定50,000円~200,000円/月

秘書業務は、スケジュール管理やアポイント調整、出張手配など経営者のサポート全般を行うため、高い信頼性と対応力が求められます。特にバーチャル秘書(リモートで働く秘書)のサービスは、時間単位で柔軟に利用できるため、中小企業や個人事業主にも人気があります。

秘書系の事務は依頼先の信頼性が特に重要になるため、料金だけでなく、実績や対応の質をしっかり確認することをおすすめします。

事務代行に依頼できること

事務代行サービスに依頼できる業務範囲は多岐にわたります。一般的な事務代行から専門的な事務代行まで、それぞれどのような業務を任せられるのか見ていきましょう。

一般的な事務代行サービスの場合

一般的な事務代行サービスでは、特別な専門知識を必要としない基本的な事務作業を幅広く依頼することができます。

- データ入力(Excel、Wordなどの資料作成・編集)

- ファイリング・書類整理

- 電話対応・メール対応

- スケジュール管理

- 名刺整理・連絡先管理

- 簡単な資料作成

- 会議議事録の作成

- 各種予約・手配業務

- 郵便物の仕分け・発送

これらの業務は比較的単価が低く、短時間からでも依頼しやすいのが特徴です。また、多くの事務代行サービスではこうした基本的な業務をパッケージ化して提供しています。まずは定型的な業務から外注してみるのがおすすめです。

専門事務代行サービスの場合

専門的な事務代行サービスでは、それぞれの分野に特化した専門知識を持ったスタッフが対応します。各分野で依頼できる主な業務は以下の通りです。

- 営業事務

- 見積書・請求書の作成

- 顧客管理データベースの構築・更新

- 営業資料・企画書の作成

- 受発注管理

- 営業レポートの作成

- 販売促進資料の作成

- 展示会・セミナーの運営サポート

- 経理事務

- 日々の経理処理(仕訳入力、請求書発行など)

- 月次決算処理

- 給与計算

- 年末調整

- 確定申告書類の作成

- 記帳代行

- 経費精算処理

- 資金繰り表の作成

- 人事事務

- 採用活動支援(求人広告作成、応募者対応など)

- 入退社手続き

- 社会保険・労働保険の手続き

- 給与計算

- 勤怠管理

- 研修プログラムの企画・運営

- 人事評価制度の構築サポート

- 貿易事務

- 輸出入書類の作成(インボイス、パッキングリストなど)

- 通関手続き

- 船積み・航空便手配

- 外国語でのビジネスメール対応

- 為替管理

- 海外取引先とのコミュニケーション対応

- 輸出入許可申請手続き

- 秘書系の事務

- スケジュール調整・管理

- 会議・商談のアポイント調整

- 出張手配(移動、宿泊など)

- 来客対応

- プライベートな予定の管理・手配

- 経費精算

- 情報収集や調査業務

- イベント企画・運営サポート

専門事務代行サービスの利用にあたっては、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

Point(要点): 専門事務代行は一般事務と比べて単価は高いものの、専門知識を持ったスタッフが対応するため、質の高いサービスが期待できます。

Reason(理由): 例えば経理業務では税法の知識、貿易事務では輸出入に関する法規制の理解など、専門的なバックグラウンドが必要とされるためです。

Example(例): 経理事務の場合、単なるデータ入力だけでなく、仕訳の判断や税務上の処理方法まで適切にアドバイスしてもらえるサービスもあります。

Prescription(提案): 自社の業務内容や優先度を明確にした上で、コア業務に集中するために専門性の高い定型業務を外注するという戦略が効果的です。特に中小企業や個人事業主の場合、専門スタッフを雇用するよりも、必要な時に必要な分だけ専門事務を依頼する方がコスト効率が良いケースが多いでしょう。

また、複数の専門分野にまたがる業務を一括して依頼できる総合的な事務代行サービスも増えてきています。自社の業務内容に合わせて、最適なサービスを選ぶことが大切です。

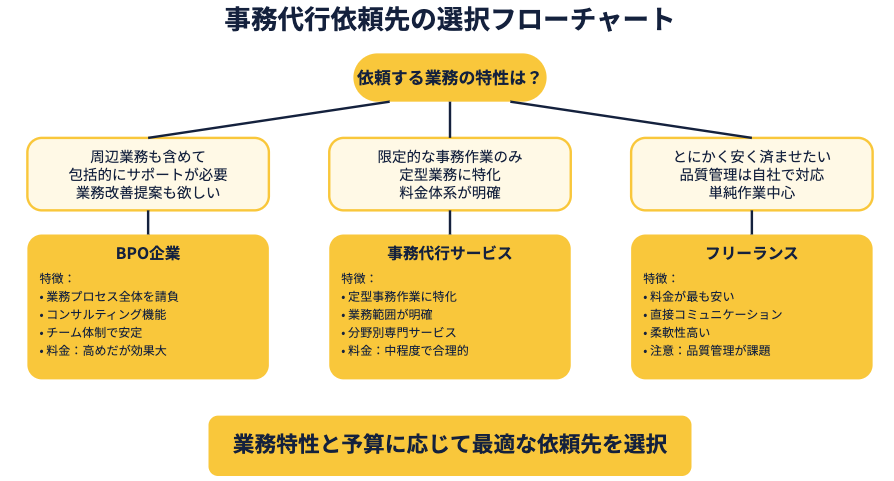

事務業務の依頼先の選び方

事務業務をアウトソーシングする際、依頼先は大きく分けてBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)企業、事務代行サービス、フリーランスの3つがあります。それぞれの特徴と向いているケースを解説します。

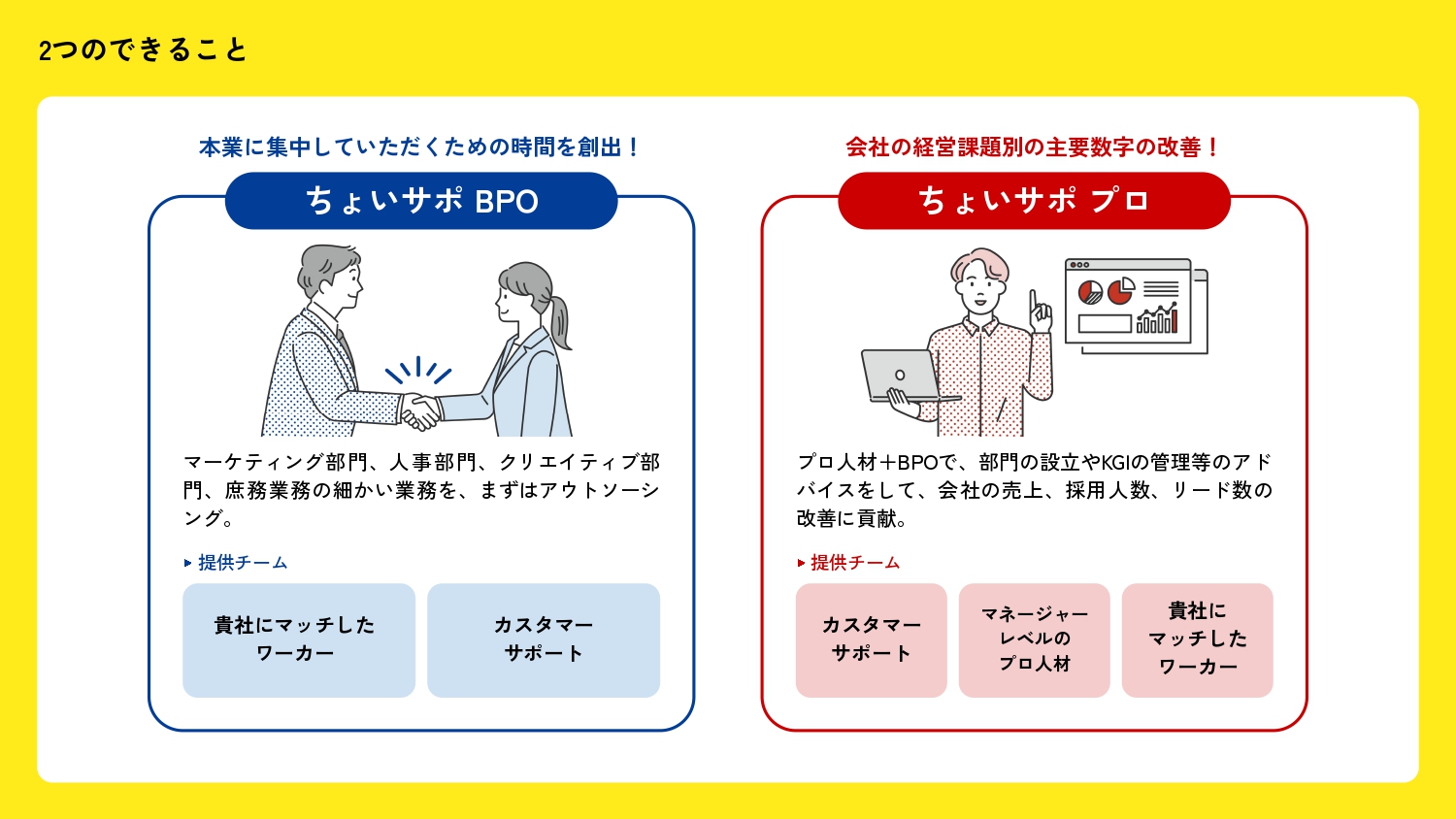

周辺業務まで合わせて頼むならBPO

BPOは、単なる事務作業の代行にとどまらず、業務プロセス全体を請け負うサービスです。以下のような特徴があります。

- 事務作業に限らず、営業支援や顧客対応など幅広い業務を一括して委託できる

- 業務フローの改善提案も含めたコンサルティング的な役割も担ってくれる

- 複数名のチームで対応するため、属人化のリスクが少ない

- 社内の業務マニュアル作成や業務効率化の支援も可能

BPOサービスは「人的リソースが足りない」という課題全般を解決できるのが最大の強みです。例えば、営業資料の作成だけでなく、その資料を使った営業活動の支援、受注後の顧客フォローまで一貫して任せることができます。

中小企業でも採用しやすい価格帯のBPOサービスも増えてきており、自社のコア業務に集中したい企業にとって有効な選択肢となっています。ただし、料金は事務代行やフリーランスと比べて高めなので、コストメリットをしっかり検討する必要があるでしょう。

限定的な事務作業だけ頼むなら事務代行

事務代行サービスは、主に定型的な事務作業を代行することに特化したサービスです。

- データ入力や資料作成など、定型業務に特化している

- 業務範囲が明確で、料金体系もわかりやすい

- BPOと比較して比較的低コスト

- 専門分野ごとに特化したサービスを選べる(経理特化、人事特化など)

一般的な事務以外の業務を依頼する可能性がない場合は、事務代行サービスを選ぶのが合理的です。例えば、月次の経理処理だけを外注したい、給与計算のみを委託したいといった場合は、それぞれの分野に特化した事務代行サービスを利用するのがコスト効率も良いでしょう。

また、事務代行サービスの中には、チャットやメールで気軽に依頼できるタイプのものもあり、小規模事業者や個人事業主にも利用しやすくなっています。定型業務を効率的に処理するために、まずは一部の事務作業から外注を始めるのもおすすめです。

とにかく安く済ませるならフリーランス

フリーランスに事務作業を依頼する場合、次のような特徴があります。

- BPOや事務代行サービスと比較して料金が安い傾向にある

- 個人のスキルや経験によってサービス品質に差がある

- 直接コミュニケーションが取りやすく、細かい要望にも対応しやすい

- 依頼主側で品質管理や進捗管理をする必要がある

フリーランスへの依頼は費用面でのメリットが大きいですが、品質管理が難しいというデメリットがあります。特に、経理処理や法的書類の作成など、ミスが大きなリスクにつながる業務の場合は注意が必要です。

単純なデータ入力や資料作成など、自社で品質チェックができる業務であれば、フリーランスへの依頼も選択肢の一つです。クラウドソーシングサイトなどを通じて依頼する場合は、過去の実績や評価をよく確認し、まずは小規模な業務から始めるのがリスク管理の面でも良いでしょう。

また、長期的に依頼する場合は、いくつかのタスクを試しに依頼してみて、相性の良いフリーランサーを見つけることも大切です。信頼関係が構築できれば、業務の質も向上し、安定した外注先となる可能性があります。

選び方のポイントとしては、自社の業務の特性や規模、予算、管理できる範囲を考慮して最適な依頼先を選ぶことが重要です。また、複数の選択肢を組み合わせる(例:定型業務はフリーランス、専門性の高い業務は事務代行サービスなど)という方法も効果的です。

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

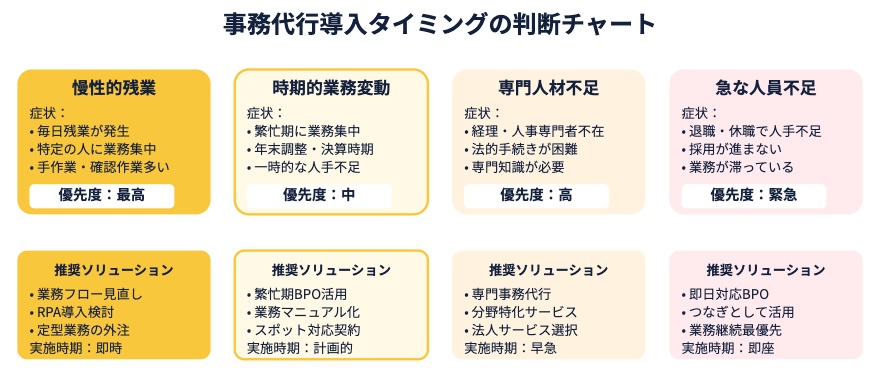

事務代行サービスを利用すべきケース

事務代行サービスの利用を検討すべき状況は様々です。どのようなケースで事務代行の活用が効果的なのか、具体的なシーンごとに解説します。

季節・繁忙期で事務量が急増する

季節や特定の時期によって業務量が大きく変動する企業にとって、事務代行は非常に有効な選択肢となります。

- 年度末や決算期など特定の時期だけ事務量が増加する

- 繁忙期は3ヶ月程度だが、その間の事務処理量が通常の2〜3倍になる

- キャンペーンや新製品発売に伴い一時的に問い合わせ対応が増える

このようなケースでは、ピーク時のみのために正社員を採用すると、閑散期には人件費の無駄が生じてしまいます。人材派遣も選択肢の一つですが、教育コストや管理コストを考えると、専門性を持った事務代行サービスを利用する方が費用対効果は高いでしょう。

繁忙期だけ事務代行にスポットで依頼することで、固定費を増やさずに業務のピークを乗り切ることができます。また、毎年同じ時期に同じ業務を依頼することで、年々サービスの質も向上していく効果も期待できます。

専門事務をカバーできる人材が社内にいない

特に小規模企業や新興企業では、専門知識を必要とする事務作業を担当できる人材が社内にいないケースも多いです。

- 経理・財務処理(仕訳入力、決算処理など)

- 給与計算・社会保険手続き

- 法律関連の書類作成

- 貿易事務や輸出入手続き

- 外国語対応が必要な業務

これらの専門事務は、経験や資格が必要なことも多く、専門スタッフを一から採用・育成するのは時間とコストがかかります。一方、専門事務代行サービスであれば、すでにノウハウを持った担当者がすぐに業務を開始できます。

例えば、月次決算や年次決算だけを外部の経理事務代行に依頼したり、給与計算と社会保険手続きだけを人事労務の専門サービスに委託したりすることで、専門性の高い業務を効率的に処理できます。また、専門家のアドバイスを受けながら業務を進められるのも大きなメリットです。

オフィススペースや採用コストを削減したい

テレワークの普及に伴い、オフィスコストの削減や働き方の見直しを行う企業が増えています。

- オフィスの縮小や移転を検討している

- 採用活動や人材育成にかかるコストを削減したい

- 固定費を変動費に変えて経営の機動性を高めたい

- スタートアップでオフィス設備への投資を抑えたい

常勤スタッフを雇用すると、給与だけでなく、社会保険料、オフィススペース、PC・備品などの設備投資、福利厚生費など様々な固定費が発生します。事務代行サービスを利用すれば、必要な分だけのサービスに対価を支払うだけなので、大幅なコスト削減が可能です。

特に近年は、クラウドツールの活用によってリモートでの業務連携がスムーズになり、物理的な距離を感じさせない協業体制が構築できるようになっています。オフィスコストや固定人件費の削減を目指す企業にとって、事務代行の活用は大きな選択肢となるでしょう。

急な退職や休職で人手が不足した

予期せぬ人員の変動は、企業運営において大きな課題となります。

- 担当者の突然の退職で業務が滞っている

- 育児休業や介護休業で長期不在が発生した

- 病気療養などで急に人手が不足した

- 採用活動をしているが適任者が見つからない

こうした状況では、新たな人材を採用・育成するまでの「つなぎ」として事務代行サービスを活用するのが効果的です。特に経理や人事など、定期的な処理が必須の業務では、一時的な人手不足であっても業務を止めることはできません。

事務代行サービスなら、すぐに業務を引き継いで処理することができるため、緊急事態への対応として非常に有効です。また、一時的な利用から始めて、その後の体制について検討する時間的余裕も生まれます。

場合によっては、この「つなぎ」の期間を通じて業務フローの見直しや効率化のきっかけになることもあります。人員体制の変化を前向きに捉え、業務改善の機会と考えることも大切です。

事務代行サービスの利用は、単なるコスト削減だけでなく、業務の質の向上や社内リソースの最適化にもつながります。自社の状況や課題に合わせて、適切なタイミングで積極的に活用することをおすすめします。

事務代行サービスの費用における落とし穴

事務代行サービスを利用すると、効率化やコスト削減のメリットがある一方で、思わぬ費用が発生するケースもあります。サービス選びで注意すべき費用面での落とし穴について解説します。

隠れたコスト・オプション料金がないか

事務代行サービスの見積もりを確認する際は、基本料金以外に発生する可能性のある追加費用に注意が必要です。

- 郵送費や宅配便などの送料

- クラウドシステムやソフトウェアの利用料

- データ保管や資料管理のための費用

- 急ぎ対応や時間外対応の割増料金

- 打ち合わせや報告書作成の費用

これらの費用は基本料金に含まれていないことが多く、利用してみたら想定外の費用が発生したというケースも少なくありません。特に郵送業務を含む代行サービスでは、切手代や封筒代が別途発生することがほとんどです。

契約前には、どのような場合に追加費用が発生するのか、明確に確認しておきましょう。また、月額固定のプランでも「○○回まで」といった上限が設定されている場合があるため、上限を超えた際の追加料金についても事前に把握しておくことが大切です。

最低契約期間が適切か

事務代行サービスには、最低契約期間を設けている場合があります。

- 3ヶ月〜6ヶ月の最低契約期間がある

- 解約時に違約金や残存期間の基本料金が発生する

- 自動更新の仕組みがあり、更新月を逃すと解約できない

- 初期費用が高額で、短期間での解約だと費用対効果が低い

例えば、3ヶ月の最低契約期間があるサービスを利用した場合、1ヶ月で不要になっても残りの2ヶ月分の料金を支払わなければならないケースがあります。また、初期費用として高額なセットアップ料金がかかるサービスでは、短期間で解約すると初期投資の回収ができません。

一時的な業務のピークに対応するためにサービスを利用する場合や、試験的に導入してみたい場合は、最低契約期間のないサービスや短期契約が可能なサービスを選ぶのがおすすめです。契約条件をよく確認し、自社の利用期間に合ったサービスを選びましょう。

品質保証が曖昧ではないか

事務代行サービスを選ぶ際、単に料金の安さだけで判断すると、品質面でのリスクが生じる可能性があります。

- 作業ミスに対する責任範囲が契約書に明記されていない

- セキュリティ対策や情報管理に関する保証がない

- SLA(サービスレベル合意)が不明確

- トラブル時の対応フローが確立されていない

特に経理処理や法的書類の作成など、ミスが大きな損失につながる可能性がある業務では、品質保証の内容をしっかり確認することが重要です。契約書に責任範囲が明記されていないと、トラブル発生時に追加費用が発生したり、自社で対応せざるを得なくなったりする恐れがあります。

また、データ漏洩などのセキュリティインシデントが発生した場合の補償についても事前に確認しておくべきでしょう。品質保証やセキュリティ対策にはコストがかかるため料金は高めになりますが、リスク管理の観点からは必要な投資と考えるべきです。

コミュニケーション不足による再作業の発生

事務代行サービスを利用する際、最も多いトラブルの一つがコミュニケーション不足による認識のズレです。

- 依頼内容が明確に伝わらず、想定と異なる成果物が納品される

- 追加修正が何度も発生し、工数が増える

- 途中での仕様変更により、追加料金が発生する

- 担当者の変更により引き継ぎが不十分で作業のやり直しが必要になる

このようなコミュニケーション不足によるトラブルは、結果的に費用増加につながります。特に初めて依頼する業務では、自社と代行サービス間で業務の進め方や求める品質レベルに関する認識のズレが生じやすいものです。

これを防ぐためには、依頼内容を明確に文書化することが大切です。具体的な成果物のイメージやチェックポイント、納期などを明確にしておくことで、認識のズレを最小限に抑えることができます。また、定期的な進捗確認や中間チェックの機会を設けることで、早い段階で問題を発見し、手戻りを防ぐことができるでしょう。

事務代行サービスの利用においては、単純な料金比較だけでなく、これらの落とし穴も考慮した上で総合的に判断することが重要です。安いサービスが必ずしも総コストで安いとは限らないことを理解し、長期的な視点でサービスを選びましょう。

事務代行サービスの比較ポイント

事務代行サービスを選ぶ際には、料金だけでなく様々な角度から比較検討することが重要です。ここでは、サービス選びの際に特に注目すべき比較ポイントを解説します。

対応業務の範囲に不足がないか

事務代行サービスを選ぶ際、まず確認すべきなのは対応可能な業務範囲です。

- 一般事務(データ入力、ファイリングなど)

- 経理事務(請求書発行、仕訳入力など)

- 秘書業務(スケジュール管理、アポイント調整など)

- 人事労務(給与計算、社会保険手続きなど)

- カスタマーサポート(問い合わせ対応、クレーム処理など)

- 営業支援(資料作成、見積書発行など)

現在必要な業務だけでなく、将来的に発生する可能性のある業務も考慮して選ぶことが大切です。特に事業拡大を予定している場合は、今後必要になる可能性のある業務まで対応できるサービスを選ぶと、途中で切り替える手間が省けます。

専門的な業務を依頼する可能性がある場合は、幅広い業務に対応できるBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)企業がおすすめです。BPOはただ作業を代行するだけでなく、業務フロー全体を見直し、効率化の提案も行ってくれることが多いため、長期的な業務改善にもつながります。

逆に、特定の業務だけを集中的に外注したい場合は、その分野に特化した専門事務代行サービスの方が、ノウハウや専門性の面で優れていることがあります。例えば経理業務に特化したサービスなら、税務知識やシステム連携の面で豊富な経験を持っていることが多いでしょう。

実績があるか

実績は事務代行サービスの信頼性を判断する重要な指標です。

- 業界別の対応実績(自社と同業種での実績があるか)

- 企業規模別の実績(同規模の企業への対応実績があるか)

- 具体的な導入事例や成功事例の有無

- 顧客からの評判やレビュー

- 運営年数や累計実績件数

特に自社と同じ業界での実績があるサービスは、業界特有の業務フローや用語を理解している可能性が高く、スムーズな連携が期待できます。例えば、建設業や医療業界など、専門的な知識が必要な業界では、その業界への対応実績があるかどうかは重要なポイントです。

企業規模の面でも、大企業向けのサービスと小規模事業者向けのサービスでは、提供内容や料金体系が大きく異なります。自社の規模に合ったサービスを選ぶことで、最適なコストパフォーマンスを実現できるでしょう。

実績を確認する方法としては、サービス提供企業のホームページに掲載されている導入事例や、口コミサイトでの評判、業界内での知名度などが参考になります。可能であれば実際の利用企業の声を聞くことができれば、より信頼性の高い情報が得られるでしょう。

スピード感が問題ないか

事務代行サービスを利用する際、業務のスピード感も重要な比較ポイントです。

- 通常業務の納期(依頼から納品までの標準時間)

- 緊急対応の可否と追加料金

- 繁忙期の増量対応能力

- 担当者不在時のバックアップ体制

- リアルタイムコミュニケーションの可否

例えば、請求書発行などの定型業務では多くのサービスで対応可能ですが、「明日までに必要」といった急な依頼への対応力は、サービスによって大きく異なります。緊急対応が可能なサービスでも、追加料金がかかるケースが多いため、事前に確認しておくことが大切です。

また、自社の繁忙期に業務量が増えた場合の拡張性も重要です。柔軟に対応できるだけのリソースを持つサービスかどうかを確認しておきましょう。小規模な事務代行サービスでは、対応できる業務量に限界がある場合があります。

さらに、担当者のシフトや休暇による業務の停滞がないか、複数担当制やチーム制を採用しているかなども確認すべきポイントです。特に重要な業務を依頼する場合は、安定した対応体制があるサービスを選ぶことをおすすめします。

コミュニケーション手段についても、メールだけでなく、チャットや電話など即時性の高い方法に対応しているかも確認しておくと良いでしょう。緊急時や細かい確認が必要な場合に、スムーズにコミュニケーションが取れるかどうかは重要な要素です。

事務代行サービスの比較では、これらのポイントを総合的に評価し、自社の業務スタイルや優先順位に合ったサービスを選ぶことが大切です。最適なサービスを選ぶことで、業務効率の向上とコスト削減の両立が可能になります。

事務代行サービスの費用についてよくある質問

ここまで事務代行サービスについて様々な観点から解説してきましたが、最後によくある質問に対する回答をまとめておきましょう。具体的な疑問に沿って、重要なポイントを整理します。

事務局を委託する費用はいくらですか?

事務局業務を委託する費用は、業務の範囲や依頼先によって大きく変わります。

- 一般的な事務局代行は月額30,000円~100,000円程度

- フルサポート(電話対応、メール対応、スケジュール管理など一式)の場合は月額80,000円~200,000円程度

- スポット対応(イベント時のみなど)の場合は、1回あたり15,000円~50,000円程度

委託内容によって金額が大きく変動するため、まずは具体的な業務内容を明確にした上で、複数のサービスから見積もりを取ることをおすすめします。また、基本料金のほかに追加で発生する費用(郵送費、システム利用料など)についても確認することが大切です。

事務代行の料金相場はいくらですか?

事務代行の料金相場は、業務の種類や専門性によって大きく異なります。

- 一般事務:時給1,500円~3,000円、月額20,000円~80,000円

- 経理事務:時給2,500円~6,000円、月額40,000円~150,000円

- 人事事務:時給2,500円~5,000円、月額40,000円~120,000円

- 貿易事務:時給3,000円~6,000円、月額50,000円~150,000円

- 秘書業務:時給2,500円~7,000円、月額50,000円~200,000円

料金形態としては、時間単位、月額固定、タスク単位(1件あたり○○円)など様々なパターンがあります。自社の業務特性に合った料金形態を選ぶことで、コストを最適化できるでしょう。

特に専門性の高い業務(税務申告書作成、輸出入手続きなど)は料金が高めに設定されていることが一般的です。ただし、専門知識を持つ人材を雇用するよりは大幅にコストを抑えられるケースが多いです。

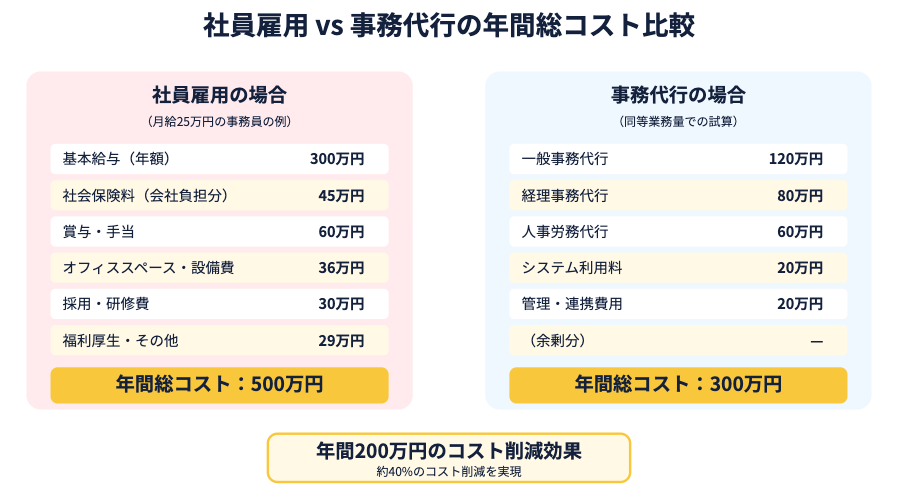

事務代行は社員を雇うより安い?

短期的には事務代行の方が社員を雇うよりも安いケースが多いです。

- 社員の場合、給与のほかに社会保険料(給与の約15~20%)、オフィススペース、PC等の設備費、研修費用などが必要

- 社員の年間総コストは給与の1.5~2倍程度と考えるのが一般的

- 事務代行は必要な時に必要な分だけ利用できるため、業務量の波がある場合は特にコスト効率が良い

- 社員の採用・教育コストや離職リスクも考慮すると、事務代行のリスクは相対的に低い

例えば、月給25万円の事務員を雇用すると、年間総コストは500万円程度になることが多いですが、同等の業務を事務代行に依頼すると300万円程度で済むケースも少なくありません。特に業務量が少ない場合や季節変動がある場合は、その差はさらに大きくなります。

ただし、長期的な視点や業務の特性によっては、社員を雇用した方がコスト効率が良いケースもあります。例えば、機密性の高い業務や、会社の文化や業務フローを深く理解する必要がある業務は、社内で対応した方が効率的なことも多いでしょう。

フリーランスと法人のどちらに依頼すべき?

フリーランスと法人(事務代行サービスやBPO企業)のどちらに依頼するべきかは、業務の性質やリスク許容度によって判断するのがおすすめです。

フリーランスのメリット・デメリット

- メリット:料金が安い、柔軟な対応が可能、直接コミュニケーションが取りやすい

- デメリット:品質にばらつきがある、急な病気などでリスクがある、セキュリティ面での不安

法人のメリット・デメリット

- メリット:安定したサービス品質、複数名での対応でリスク分散、セキュリティ対策がしっかりしている

- デメリット:料金が高い、柔軟性に欠ける場合がある、契約条件が厳しい場合がある

単純なデータ入力や資料作成など、自社で品質管理ができる業務であれば、コスト面でメリットのあるフリーランスへの依頼も選択肢の一つです。しかし、経理処理や給与計算、法的書類の作成など、ミスが大きなリスクにつながる業務では、品質保証やバックアップ体制のある法人サービスを選ぶ方が安心でしょう。

また、長期的・継続的な業務を依頼する場合は、個人のフリーランサーよりも組織的なバックアップ体制がある法人サービスの方が、サービスの安定性という面で優れています。

結論としては、業務の重要度や専門性、自社のリスク許容度などを考慮して、最適な依頼先を選ぶことが大切です。場合によっては、一般的な事務作業はフリーランスに、専門的な業務は法人サービスにというように、使い分けることも効果的な戦略といえるでしょう。

事務代行サービスを上手に活用することで、業務効率の向上とコスト削減を両立させ、自社のコア業務に集中できる環境を作ることができます。まずは小規模な業務から試してみて、徐々に範囲を広げていくのがおすすめです。

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

専門的な事務までまるっと頼める「ちょいサポ」

「ちょいサポ」は多種多様な事務代行サービスがある中で、特に幅広い業務に対応し、柔軟性の高いサービスとなっています!

月額2.5万円〜で、少量の業務から柔軟に対応し、人手不足や業務過多の課題を効率的に解消できます。

必要なタイミングで必要な分だけ利用できるため、コストを抑えながらオフィスワークをスムーズに支援します。