社内マニュアルや製品説明書など、様々な場面で必要になるマニュアル。

その作成を外部に依頼する場合、どのくらいの費用がかかるのかという点は非常に気になるポイントであり、事前に把握しておきたい点となります。

外部へマニュアル作成を発注する際は、依頼先によって価格帯が大きく異なり、予算に合わせた選択が可能です。

本記事では、マニュアル作成の外注費用相場について詳しく解説していきます。

【依頼先別】マニュアル作成の外注費用相場

マニュアル作成を外注する際の費用は、依頼先によって大きく異なります。

主な依頼先として、BPO会社、マニュアル作成専門会社、フリーランスの3つが挙げられます。

それぞれの特徴と費用相場について解説します。

BPO会社は10万円〜

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)会社にマニュアル作成を依頼する場合、基本的な費用相場は10万円からとなっています。

BPO会社の特徴は、マニュアル作成だけでなく、業務プロセス全体のコンサルティングも含めたサービスを提供できる点です。

BPO会社に外注する際の費用は、例えば、50ページ程度のマニュアルで既存資料がある場合は10〜20万円程度。

一方、取材が必要で専門性が高い内容の場合は、30万円以上になることも珍しくありません。

BPO会社を選ぶメリットは、業務全体を見渡した上でのマニュアル作成が可能な点です。

単なる文書作成ではなく、業務改善の視点も含めた提案を受けられる場合もあります。

マニュアル作成専門会社は20万円〜

マニュアル作成を専門とする会社に依頼する場合、費用相場は20万円からとなります。

専門会社の特徴は、マニュアル作成のノウハウが豊富で、企画構成から原稿作成、図表・イラスト制作、さらに印刷や電子化まで一貫して対応できる点です。

費用内訳の目安

- 企画構成費:15〜30万円

- 原稿作成費:A4サイズ1ページあたり6,000〜15,000円

- 図表・イラスト作成:1点あたり2,000〜10,000円

- 電子化費用:PDF化は1ページ数百円、HTML化は1ページ約5,000円

例えば、150ページのマニュアルを新規作成する場合、総額100〜150万円程度。

さらに電子化を行うと、総額250〜300万円程度になることが一般的です。

高額に感じるかもしれませんが、デザイン性や使いやすさにこだわったプロフェッショナルな仕上がりが期待できます。

フリーランスは5万円〜

フリーランスにマニュアル作成を依頼する場合、費用相場は5万円からとなっています。

フリーランスの場合、個人によって料金設定や得意分野が大きく異なるため、事前の打ち合わせが重要です。

フリーランスへの依頼の特徴

- 料金は交渉次第で柔軟に設定できることが多い

- 単価設定も1ページあたり、1文字あたり、A4用紙1枚あたりなど様々

- クラウドソーシングサービスを通じて依頼することも可能

例えば、クラウドソーシングサービスで15ページ程度のマニュアルを作成する場合、3万円程度から依頼可能です。

納期は通常7日前後が目安となります。

より専門性の高い内容や急ぎの案件の場合は、それに応じて費用が上がる傾向にあります。

費用に影響するポイント

マニュアル作成の外注費用は、依頼先によって基本料金が異なるだけでなく、様々な要素によって最終的な費用が変動します。予算計画を立てる際に知っておくべき主な費用影響ポイントについて解説します。

ページ数の多さ

マニュアルのページ数は、費用に直接影響する最も基本的な要素です。

多くの制作会社では、1ページあたりの単価をベースに見積もりを作成します。

費用への影響

- 一般的な相場:A4サイズ1ページあたり6,000円~18,000円

- ページ数が多くなればなるほど、総額は比例して高くなる

- ボリュームによっては、ページ単価の割引が適用されることも

例えば、20ページのマニュアルと100ページのマニュアルでは、単純計算で5倍の費用差が生じます。

制作初期段階で必要なページ数を見極め、余分なコンテンツを入れないよう計画することが大切です。ページ数を抑えるためには、必要最低限の情報に絞り込む工夫も必要となります。

写真・図解などの量

マニュアルの理解しやすさを高めるために、写真や図解、イラストは効果的です。

しかし、これらの視覚資料はテキスト作成とは別に費用が発生します。

費用への影響

- 簡単な図表・イラスト:1点あたり2,000円~10,000円

- 精密な技術図面:1点あたり10,000円以上

- 写真撮影:半日で3万円~6万円、終日で8万円~13万円

視覚資料の量や質によって大きく費用が変わるため、本当に必要な箇所にのみ挿入するよう検討しましょう。

自社で用意できる写真や図表があれば、それを活用することでコストカットも可能です。

ただし、プロの手による視覚資料は理解度を高める効果が大きいため、重要な説明部分には適切に配置することをおすすめします。

既存資料の有無

一からマニュアルを作成するのと、既存の資料を基に作成するのでは、費用に大きな差が生じます。

費用への影響

- 既存マニュアルや参考資料がある場合:基本料金から10~30%減

- 完全に新規作成の場合:基準料金の満額

- 既存資料が古く大幅な更新が必要な場合:基準料金+更新作業費

例えば、50ページ程度の新規マニュアル作成は企画・設計段階だけで5万円前後かかりますが、既存マニュアルのフォーマットや目次構成を踏襲できれば、この費用を抑えることが可能です。

資料がなければ、担当者への取材が必要となり、1回あたり約2.5万円の取材費用が別途発生する点も考慮しましょう。

納期の短さ

通常より短い納期を希望する場合、追加料金が発生することがほとんどです。

費用への影響

- 標準納期(例:50ページのマニュアルで約1ヶ月):基本料金

- 特急対応(標準期間の半分程度):基本料金の20~50%増

- 超特急対応(数日~1週間程度):基本料金の50~100%増

短期間で質の高いマニュアルを作成するには、制作会社側も追加のリソースを投入する必要があります。そのため、余裕をもったスケジュール設定が費用効率の面でも重要です。

どうしても納期を短くしたい場合は、あらかじめ予算に余裕を持たせておくことをおすすめします。

印刷・製本の有無

完成したマニュアルを紙媒体で配布する場合、印刷・製本費用が別途必要です。

費用への影響

- PDF・HTML等のデジタル納品のみ:印刷・製本費用なし

- PDF化:1ページあたり数百円

- HTML化:1ページあたり約5,000円

- 印刷・製本:ページ数、部数、紙質、製本方法により大きく変動

印刷・製本の費用は特に部数によって大きく変わります。

少部数の場合はデジタル印刷、大部数ではオフセット印刷が選ばれることが多く、単価も異なります。

また、紙質や製本方法(無線綴じ、中綴じ、リング綴じなど)によっても費用は変動します。

事前に複数の印刷会社から見積もりを取り、適正価格を把握しましょう。

マニュアル作成の依頼先ごとの特徴

マニュアル作成を外注する際には、依頼先によって得られるサービスの質や範囲、費用が大きく異なります。

ここでは、主な依頼先である「BPO会社」「マニュアル作成専門会社」「フリーランス」それぞれの特徴を詳しく解説します。

BPOは周辺業務をまとめて頼める

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)会社の最大の特徴は、マニュアル作成だけでなく関連する様々な業務をまとめて委託できる点です。

BPO会社のメリット

- マニュアル作成と合わせて業務改善のコンサルティングも受けられる

- 社内研修や導入サポートなど、マニュアル活用までサポート可能

- 複数の業務をワンストップで依頼できる効率性

- 大量のマニュアル作成や継続的な更新にも対応可能

例えば、業務プロセスの見直しからマニュアル作成、さらには社員教育まで一貫して依頼したい場合には最適の選択となります。

複数の部署や工程にまたがるマニュアルを作成する際も、BPO会社ならば全体を俯瞰した一貫性のある成果物が期待できます。

ただし、マニュアル自体の専門性や洗練度では専門会社に及ばないケースもあります。

マニュアル作成を重視するか、業務改善全体の重視や、継続的にマニュアルの更新・管理を委託したい場合など、重視したい点はどこなのか確認して、検討や依頼をしましょう。

専門会社はマニュアル自体の品質は高い

マニュアル作成専門会社は、その名の通りマニュアル制作に特化しており、高品質な成果物が期待できます。

専門会社のメリット

- プロのライター、デザイナー、編集者によるクオリティの高さ

- 様々な業界・分野のマニュアル制作実績とノウハウの蓄積

- 読みやすさ、わかりやすさを追求したプロフェッショナルな仕上がり

- 企画から印刷・製本まで一貫した対応が可能

専門会社は、マニュアルを「読んで理解してもらうための情報設計」という視点に長けています。

単なる情報の羅列ではなく、ユーザーの視点に立った構成や表現、効果的な図解やイラストの活用など、マニュアルとしての完成度を高める工夫が期待できます。

特に重要なマニュアル(例:製品取扱説明書、安全管理マニュアルなど)を作成する場合は、専門会社の知見が大きな価値を発揮するでしょう。

デザイン性が求められるマニュアルや、法的な要件を満たす必要があるマニュアルにも対応可能です。

一方で、マニュアル専門の会社は周辺業務やフォローアップ対応が限定的なことがあります。

また、専門性の高さを反映して費用は比較的高額になる傾向があります。

フリーランスは柔軟で安いが品質差が激しい

フリーランスへの依頼は、コスト面と柔軟性において大きなメリットがありますが、人選が重要です。

フリーランスのメリット

- 比較的低コストでマニュアル作成が可能

- 小規模なマニュアル作成に適している

- 直接コミュニケーションがとりやすく、迅速な対応が期待できる

- 予算や納期に応じた柔軟な対応

フリーランスは、クラウドソーシングサービスなどを通じて気軽に依頼できます。

15ページ程度の簡易マニュアルであれば3万円程度から、納期も1週間前後と短期間での対応が可能なケースが多いです。

小規模な社内マニュアルや、予算に制約がある場合には適した選択肢といえます。

ただし、フリーランスは個人の技術や経験に依存するため、品質のばらつきが大きいという課題があります。

フリーランスに依頼する際は特に以下の点に注意が必要です。

- 個人によって得意分野や実績に大きな差がある

- 納期遅延や途中離脱のリスクが企業と比べて高い

- 大規模なマニュアル作成や継続的な更新には不向き

- 品質保証の仕組みがないため、成果物のチェックが必要

フリーランスに依頼する場合は、過去の実績や作成したマニュアルのサンプルを確認することが重要です。

また、詳細な仕様書や期待する成果物のイメージを明確に伝えることで、認識のずれを防ぐことができます。

信頼できるフリーランスを見つけられれば、コストパフォーマンスに優れた選択肢になります。

マニュアル作成の依頼先の選び方

マニュアル作成を外注する際には、自社のニーズや予算、求める品質などに合わせて最適な依頼先を選ぶことが重要です。

ここでは、それぞれの依頼先が最も適している状況について詳しく解説します。

管理・周辺業務を丸投げしたいならBPO

マニュアル作成だけでなく、関連する業務プロセスの改善や運用まで一括して任せたい場合は、BPO会社が最適な選択肢となります。

BPO会社が適している状況

- 複数の部門や工程にまたがる大規模なマニュアル整備が必要

- マニュアル作成と併せて業務プロセス自体の見直しも行いたい

- マニュアル作成後の運用や定期的な更新も外部に委託したい

- 社内リソースが限られており、マニュアル関連業務に人員を割けない

BPO会社は単なるマニュアル作成にとどまらず、業務全体を俯瞰した提案ができるため、業務改善と一体となったマニュアル整備が可能です。

例えば、現場の業務調査からスタートし、非効率なプロセスを特定・改善した上でマニュアル化するといった包括的なアプローチが取れます。

また、継続的な管理・運用やマニュアルの定期更新も含めた長期的な関係構築が可能なため、「作って終わり」ではなく、常に最新の状態を維持したいケースに適しています。

コスト面では比較的高額になる傾向がありますが、トータルでの業務効率化による間接的なコスト削減効果も期待できます。

マニュアル作成のみ依頼するなら専門会社

マニュアル自体の品質を最重視する場合や、特定のマニュアルを一度しっかり作りたい場合は、マニュアル作成専門会社への依頼が最適です。

専門会社が適している状況

- 対外的に公開する重要なマニュアル(製品取扱説明書など)の作成

- 法的要件や業界標準に準拠した高品質なマニュアルが必要

- デザイン性や読みやすさにこだわりたい

- 明確な予算と納期が設定されている中規模~大規模プロジェクト

マニュアル作成専門会社の強みは、情報設計からデザイン、編集に至るまでの専門的なノウハウを持つ点です。

ユーザーの視点に立った構成や、効果的な図解・イラストの活用など、「読んでもらえる・理解してもらえる」マニュアル作りに長けています。

特に安全性や法的要件が厳しい業界(医療機器、輸送機器など)のマニュアルや、企業イメージに直結する対外的なマニュアルには、専門会社の知見が不可欠です。

また、既存マニュアルのリニューアルや多言語展開が必要な場合も、専門会社のシステマティックなアプローチが効果的でしょう。

費用は中間帯ですが、品質と費用のバランスが取れていることが多く、重要度の高いマニュアルには適した選択となります。

予算優先・品質は二の次ならフリーランス

限られた予算内でマニュアルを作成したい場合や、簡易的な社内向けマニュアルであれば、フリーランスへの依頼が適しています。

フリーランスが適している状況

- 予算に厳しい制約がある

- 小規模な社内向けマニュアルの作成

- 短納期での対応が必要

- 特定分野に詳しいライターに依頼したい

フリーランスの最大のメリットは、コストパフォーマンスの高さです。

企業のような間接コストがかからないため、同じ品質なら企業と比べて大幅に安価になる可能性があります。

また、少量のマニュアル作成や急ぎの案件にも柔軟に対応してくれることが多いでしょう。

特に、クラウドソーシングサービスを利用すれば、予算や納期に応じた最適な人材を見つけることも可能です。

フリーランスの中にも高品質な成果物を提供する優秀な人材は多数存在します。

重要なのは、過去の実績や作成したマニュアルのサンプルを確認し、適切な人材を選定することです。

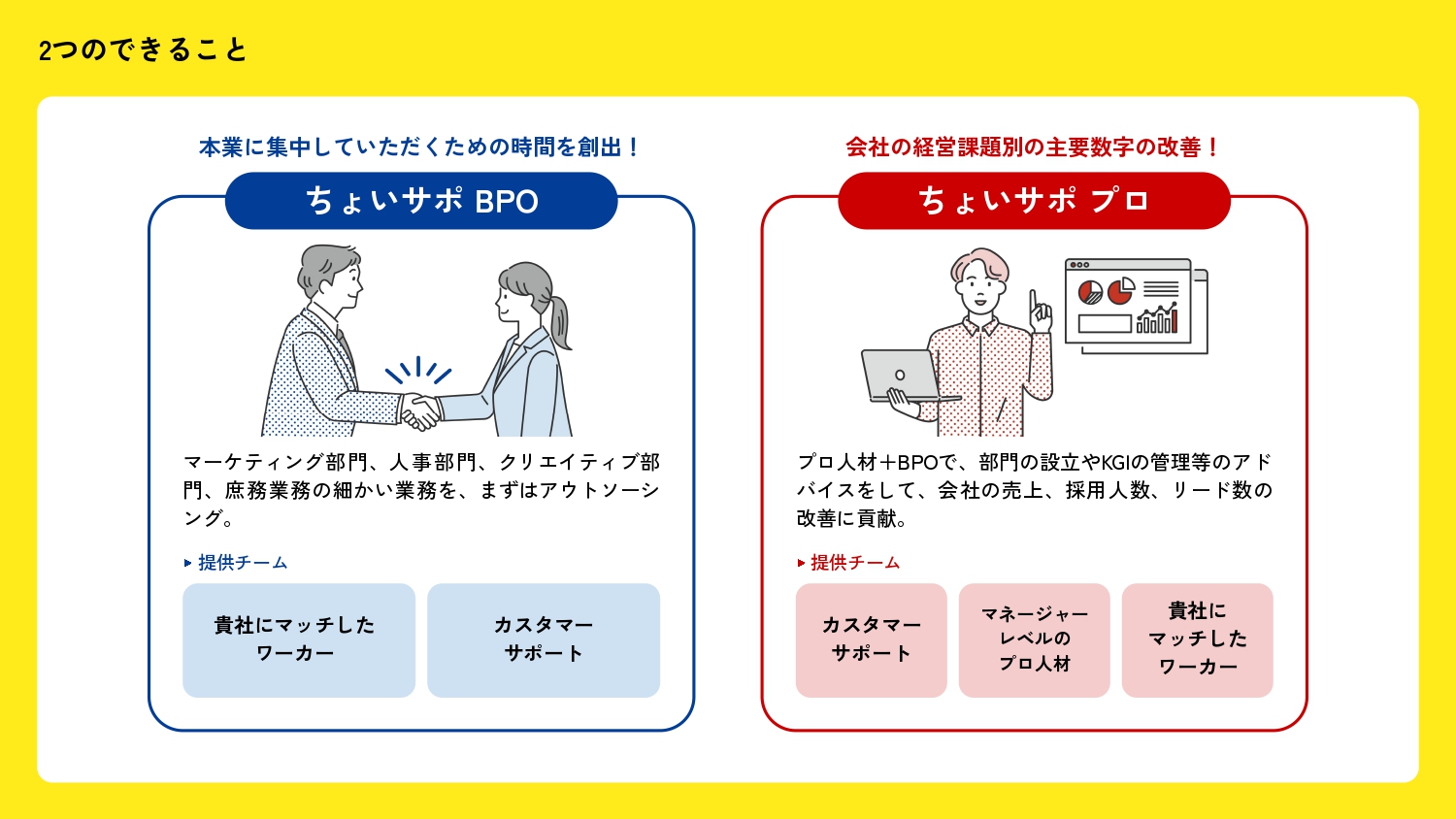

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

マニュアル作成代行に依頼できること

マニュアル作成を外注する際には、制作プロセスの全工程を一括で依頼することも、特定の工程だけを依頼することも可能です。

ここでは、マニュアル作成代行に依頼できる主な業務内容を詳しく解説します。

構成・目次の作成

マニュアル作成の第一歩となる構成・目次作成は、マニュアルの骨格を決める重要な工程です。

外注することで、プロの視点による効果的な情報設計が期待できます。

依頼内容の具体例

- マニュアルの目的や読者層に合わせた全体構成の設計

- 情報の優先順位付けと適切な章立て

- 必要な項目の洗い出しと目次構成

- 各項目の分量バランスの調整

- 表記ルールやガイドラインの策定

この工程では、マニュアル作成会社のスタッフが現場へのヒアリングや既存資料の分析を行い、最適な構成を提案してくれます。

専門会社は多くのマニュアル制作実績があるため、読みやすさや使いやすさを考慮した構成を提案してくれるでしょう。

例えば、製品マニュアルであれば「初めて使う人が迷わない順序」で情報を並べる、業務マニュアルであれば「業務の流れに沿った構成」にするなど、用途に応じた最適な構成を設計してくれます。

この段階で適切な設計ができていれば、後工程もスムーズに進行します。

原稿のライティング

マニュアルの本文となる原稿作成も、外注の定番メニューです。

テクニカルライティングのスキルを持つプロに依頼することで、わかりやすく正確な文章を作成できます。

依頼内容の具体例

- 専門知識を一般向けにわかりやすく解説

- 業務手順の明確で再現性の高い記述

- 操作手順のステップバイステップな説明

- 専門用語の適切な解説と用語集の作成

- 想定される質問や例外事項への対応

原稿作成では、マニュアルの種類や読者層に合わせた適切な文体や表現が選ばれます。

例えば、一般消費者向けの製品マニュアルであれば平易な言葉遣いで、業務マニュアルであれば正確さを重視した表現になります。

また、単に情報を羅列するだけでなく、「なぜそうするのか」という理由や「こんなときはどうするか」という例外事項なども適切に盛り込むことで、実用性の高いマニュアルに仕上げてくれます。

自社では気づきにくい視点や表現の抜け漏れも、プロの目線でチェックしてもらえる点がメリットです。

図解・イラストや写真の制作

文章だけでは伝わりにくい情報を視覚的に補完する、図解・イラスト・写真なども外注できます。

視覚情報はマニュアルの理解度を大きく高める重要な要素です。

依頼内容の具体例

- 製品や部品の説明図・断面図の作成

- 操作手順を示すフロー図やチャート

- 注意喚起のためのイラストやアイコン

- 実際の操作画面のキャプチャと加工

- 製品セットアップなどの手順写真撮影

プロのイラストレーターやデザイナーによる図解は、単なる装飾ではなく「情報を正確に伝える」ことを目的として作成されます。

例えば、複雑な手順を図解で示したり、文章では説明しにくい部品の形状をイラストで表現したりすることで、読者の理解をサポートします。

特に技術的な内容や製品の操作手順などは、適切な図解があるかないかで理解度が大きく変わります。

また、マニュアルのデザイン性を高めることで、読者の「読みたい」という意欲を引き出す効果も期待できます。

多言語への翻訳

グローバル展開を視野に入れている企業にとって、マニュアルの多言語化は重要な課題ですが、専門的な内容の翻訳も外注することが可能です。

依頼内容の具体例

- 日本語マニュアルの英語・中国語・その他言語への翻訳

- 現地の法規制や文化に合わせたローカライズ

- 専門用語の統一と用語集の作成

- 図解内のテキストや注釈の多言語化

- 多言語バージョンのレイアウト調整

マニュアル翻訳は単なる言語変換ではなく、現地の文化や慣習、法規制などを考慮したローカライズが重要です。

専門の翻訳会社やマニュアル制作会社では、技術翻訳の経験豊富な翻訳者が対応してくれます。

特に、製品マニュアルや取扱説明書は各国の法規制を遵守する必要があり、単純な直訳では問題が生じる可能性があります。

専門知識を持つ翻訳者に依頼することで、正確で現地の読者に適したマニュアルが完成します。

また、翻訳後のレイアウト調整も重要です。

言語によって文章量が変わるため、デザインの再調整が必要になることも。

一貫した品質を保つためには、翻訳からデザイン調整までを一括で依頼することが効果的です。

印刷・製本・電子化

完成したマニュアルの最終形態に関わる印刷・製本・電子化も、外注先に依頼できる重要な工程です。

用途に合わせた適切な形式で提供することで、マニュアルの使いやすさが向上します。

依頼内容の具体例

- 印刷用データ作成とオフセット印刷・デジタル印刷

- 用途に合わせた製本(無線綴じ、リング綴じ、中綴じなど)

- PDF化(検索可能な電子文書として)

- HTML化(ウェブブラウザで閲覧可能なオンラインマニュアル)

- 電子書籍形式への変換

マニュアルの用途や使用環境によって、最適な形態は異なります。

例えば、現場で頻繁に参照するマニュアルであれば耐久性のある製本や防水加工、オフィスで使用するものであればPDF形式での提供、スマートフォンでの閲覧を想定する場合はレスポンシブデザインのHTMLマニュアルなど、目的に応じた提案をしてくれます。

特に電子化においては、単なるPDF変換だけでなく、検索機能の実装や関連項目へのリンク設定、更新性を考慮したCMS(コンテンツ管理システム)との連携など、紙媒体にはない利便性を付加することができます。

また、マニュアルの更新頻度が高い場合は、電子化することで修正・更新のコストを抑えられるというメリットもあります。

実際の使用シーンを考慮して、最適な形態を選択することが重要です。

マニュアル作成の見積り依頼時の準備事項

マニュアル作成を外注する際、適切な見積りを取得するためには、依頼時にいくつかの重要な情報を準備しておくことが大切です。

ここでは、スムーズな依頼と正確な見積りを得るために準備しておくべき事項を解説します。

参考資料や既存のマニュアルを用意しておく

マニュアル作成会社が正確な見積りを出すためには、作成するマニュアルの具体的なイメージや情報量を把握する必要があります。

そのために、関連する資料を事前に準備しておくことが重要です。

準備しておくべき資料の例

- 既存のマニュアル(古いバージョンや暫定版でも可)

- 社内で使用している業務関連資料や手順書

- 製品の仕様書や技術資料

- 業務フロー図やシステム構成図

- 画面キャプチャや操作手順メモ

これらの資料があることで、制作会社は必要なページ数やイラスト数を具体的に見積もることができます。

例えば、100ページの既存マニュアルを更新する場合と、ゼロから新規に作成する場合では、工数や費用が大きく異なります。

また、既存資料の質や量によっても見積りは変動します。

整理された資料が豊富にあれば、取材や調査の工数を削減でき、コストダウンにつながります。

反対に、資料が少なく、大量の取材や情報収集が必要な場合は、その分の費用が上乗せされる可能性があります。

見積り依頼時には、これらの資料の全てを提出する必要はありませんが、少なくとも代表的なサンプルや目次案などを共有することで、より正確な見積りを得ることができます。

対象読者・目的をクリアにしておく

マニュアルの内容や表現は、誰のために、何の目的で作成するかによって大きく変わります。

見積り依頼時には、これらの情報を明確に伝えることが重要です。

明確にしておくべき情報

- 対象読者(新入社員、熟練者、一般ユーザー、技術者など)

- マニュアルの使用目的(教育研修、業務参照、トラブルシューティングなど)

- 求められる情報の詳細度(基本操作のみ、応用例も含む、例外処理も網羅など)

- 特に重視すべき点(わかりやすさ、正確性、デザイン性など)

例えば、新入社員向けの研修マニュアルであれば基礎的な内容を丁寧に解説する必要がありますが、熟練者向けの参照マニュアルであれば専門的な内容を簡潔にまとめる形式が適切です。

同様に、一般消費者向けの製品マニュアルと、技術者向けのサービスマニュアルでは、使用する言葉や説明の粒度が異なります。

これらの情報を明確に伝えることで、制作会社は適切な構成やボリューム、表現方法を提案できます。

結果として、余分な工数をかけずに、目的に合ったマニュアルを作成するための正確な見積りが可能になります。

また、マニュアルを使用する環境(オフィス、工場、屋外など)や使用シーン(常時参照、緊急時のみ参照など)についても伝えておくと、より実用的な提案を受けられるでしょう。

納期・納品形式を決めておく

作成するマニュアルの納期と納品形式も、見積りに大きく影響する要素です。

これらの条件を事前に決めておくことで、スムーズな依頼と適正な価格設定が可能になります。

確認しておくべき納期関連の情報

- 最終納品の希望日

- 中間チェックや確認のタイミング

- スケジュールの柔軟性(厳守すべき納期か、多少の調整が可能か)

- 社内での確認・承認プロセスにかかる時間

納期が短い場合、制作会社は通常よりも多くのリソースを投入する必要があるため、特急料金が発生することがあります。

反対に、余裕を持ったスケジュールであれば、通常料金での対応が可能です。

特に年度末や新製品発売前など、繁忙期に依頼する場合は、早めに相談することが重要です。

また、納品形式についても具体的に伝えておきましょう。

紙媒体か、データ形式かなど納品形式によって必要な作業や費用は大きく異なります。

例えば、印刷・製本を含む場合は、その費用や納品までの日数を考慮する必要があります。

また、HTMLマニュアルを希望する場合は、通常の文書作成とは異なる専門的な作業が発生するため、それに応じた見積りとなります。

見積り依頼時には、これらの条件をできるだけ具体的に伝えることで、後々のトラブルや追加費用の発生を防ぐことができます。

また、複数の納品形式を希望する場合(紙と電子の両方など)は、その旨も明確に伝えておきましょう。

周辺業務までまとめて頼める「ちょいサポ」

300件以上の事業推進実績を誇る日本エキスパートホールディングスが運営する「ちょいサポ」は、月額2.5万円から利用できる、マーケティング・人事・営業・クリエイティブ・庶務業務といった幅広いバックオフィス業務のサポートサービスです。

「ちょっとした業務を任せたい」「周辺業務まで依頼したい」といったニーズに対応し、月10時間・1ヶ月から柔軟にサポートが可能です。

「ちょいサポ」のサービス開始以来、「業務負担を減らしたい」「データ入力タスクを効率化したい」といった課題を抱える多くの企業様からご相談やご依頼をいただいています。

「ちょいサポ」では、こうしたお悩みに対して、貴社の要件にフルカスタマイズしたサポートを提供。マーケティング部門の支援から、人事部門、クリエイティブ業務、庶務業務といった幅広い業務を、300社以上の事業推進を支援してきた経験豊富なプロが対応します。

業務負担の軽減や効率化をご検討の方は、周辺業務もまとめて依頼できる「ちょいサポ」へお気軽にご相談ください。