業務効率化の手段として多くの企業や事業者に注目されているデータ入力代行サービス。

紙の書類や手書き情報をデジタル化し、貴重な社内リソースを他の重要業務に振り向けられるというメリットが多いです。

しかし、初めて利用する方にとって、料金体系や相場観、適切な業者選びのポイントがわかりづらいという点も事実としてあります。

この記事では、データ入力代行サービスの料金相場をタイプ別に詳しく解説するとともに、コスト削減のコツや業者選びの注意点まで紹介しています。

「どのくらいの予算を見積もればいいのか」「どんな基準で業者を選べばいいのか」といった疑問にお答えし、自社に最適なデータ入力代行サービスを選ぶための参考情報をご提供しておりますので、これからデータ入力代行の利用を検討している方や、すでに利用していてコスト削減や品質向上を図りたい方も、ぜひご参考ください。

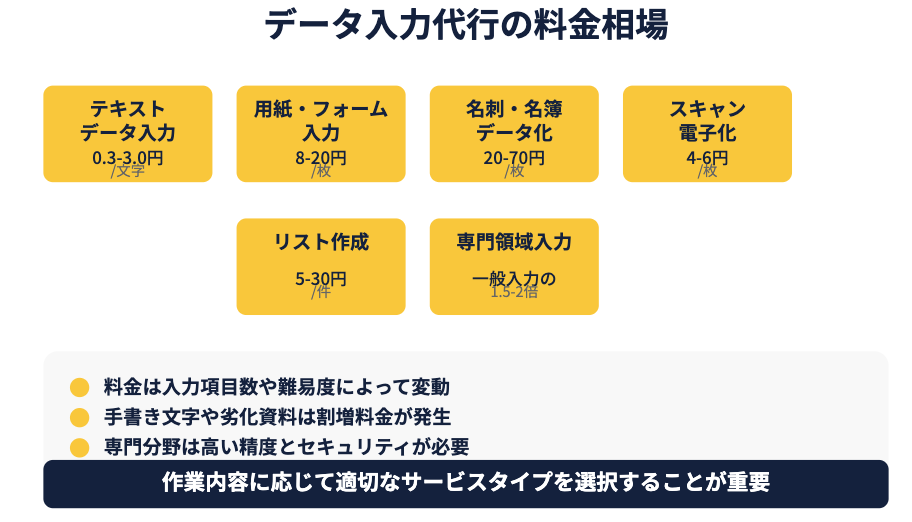

【タイプ別】データ入力代行の料金相場

データ入力代行サービスを利用する際の料金は、入力タイプによって課金方式や費用感が大きく異なります。

ここでは、作業タイプ別に一般的な料金相場をご紹介します。

| 入力タイプ | 課金方式 | 料金相場 |

| テキストデータ入力 | 文字単位 | 0.3円〜3.0円/文字 |

| ページ単位 | 500円〜800円/ページ | |

| 用紙・フォーム入力 | 枚数単位 | 8円〜20円/枚(4〜8項目) |

| 項目単位(択一) | 0.5円〜1.5円/項目 | |

| 項目単位(複数選択) | 1.5円〜3.0円/項目 | |

| 自由記述 | 0.2円〜3.0円/文字 | |

| 名刺・名簿データ化 | 枚数単位 | 20円〜70円/枚(8〜10項目) |

| 項目単位 | 14円〜32円/件(4〜10項目) | |

| スキャン・電子化 | ページ単位 | 4円〜6円/枚(A4サイズ・白黒) |

| リスト作成 | 件数単位 | 5円〜30円/件 |

| 専門領域入力 | 基本料金+α | 一般入力の1.5〜2倍程度 |

テキストデータ入力の場合

テキストデータ入力とは、紙の資料や手書きの文書などをデジタル化する最も基本的なサービスです。ワードファイルへの変換やシステムへの直接入力も含まれます。

料金体系は主に「文字単位」と「ページ単位」の2種類があります。

文字単位の場合は1文字あたり0.3円〜3.0円が一般的な相場です。

例えば、10,000文字の文書であれば3,000円〜30,000円の費用がかかる計算になります。

一方、ページ単位では1ページあたり500円〜800円程度が相場となっています。

ページ内の文字数や図表の有無によって料金は変動することがあるため、見積もりを取る際に確認しておくとよいでしょう。

料金に影響する主な要因としては以下のポイントがあります。

- 原稿の状態(手書きか印刷されたものか)

- 入力の難易度(専門用語の有無など)

- 納期の早さ(急ぎの場合は割増料金が発生することも)

テキストデータ入力は、データ入力代行サービスの中でもニーズが高く、多くの業者が対応しています。

比較的シンプルな作業であるため、コストパフォーマンスも良好です。

大量の紙の書類をデジタル化したい場合におすすめのサービスといえるでしょう。

用紙・フォーム入力

用紙・フォーム入力は、アンケートや応募ハガキなど、あらかじめフォーマットが決まっている用紙に記入された情報をデータ化する業務です。

多くの場合、入力後のデータ集計も含まれることが特徴です。

料金体系は主に「枚数単位」と「項目単位」があります。

枚数単位の場合、4〜5項目で1枚あたり8円〜10円、8項目程度になると14円〜20円が相場です。

項目数が増えるほど料金も高くなる傾向にあります。

アンケートなどでは回答方式によって料金が変わることも。

一般的な相場としては次のようになっています。

- 択一選択問題:1項目あたり0.5円〜1.5円

- 複数回答問題:1項目あたり1.5円〜3.0円

- 自由記述式回答:1文字あたり0.2円〜3.0円

さらに集計作業を依頼する場合は、単純集計で15,000円前後、クロス集計(複数の項目を掛け合わせた分析)になると30,000円前後の費用が追加されることが一般的です。

用紙・フォーム入力は、キャンペーン事務局業務や市場調査など、短期的に大量のデータ処理が必要な場面で活用されています。

紙のアンケートをデジタル化して分析したいときや、キャンペーンの応募情報を効率的に処理したいときに便利なサービスです。

名刺・名簿データ化

名刺・名簿データ化は、紙の名刺や顧客リストを住所録や顧客管理システムに登録できるよう整理・データ化する業務です。

単純な入力だけでなく、データの重複除去や表記揺れの補正など、データクレンジング作業も含まれるケースが多いのが特徴です。

名刺入力の料金相場は、入力項目数によって大きく変わります。

基本的な項目(名前・会社名・部署名・役職名・メールアドレス)のみなら1枚16円〜20円程度ですが、電話番号や住所などを含む8項目になると25円〜50円、さらにFAX番号や会社URLなどを含む10項目以上になると32円〜70円程度が一般的な相場です。

名簿入力についても同様に項目数で料金が変動し、基本的な4項目(名前・郵便番号・住所・電話番号)で1件あたり14円程度、10項目になると29円程度が相場となっています。

料金に影響する主な要因としては以下のようなものがあります。

- 入力項目数

- 名刺・名簿の状態(汚れや手書き修正の有無)

- データの正規化(表記揺れ修正など)の有無

- 納品形式(Excel、CSV、顧客管理ソフト専用形式など)

名刺・名簿データ化サービスは、営業活動の効率化や顧客管理の強化を図りたい企業にとって非常に有用です。

特に大量の名刺が溜まっている場合や、紙ベースの顧客リストをデジタル化したい場合に検討する価値があります。

スキャン・電子化

スキャン・電子化サービスは、紙の資料をスキャンしてデジタルデータに変換する業務です。

単純にイメージデータとして保存するだけでなく、OCR(光学文字認識)技術を使ってテキストデータとして変換することも含まれます。

図表や手書き文字が含まれる場合は、目視確認や補正作業が必要になるため、料金が高くなる傾向にあります。

基本的な料金相場は、A4サイズの書類を白黒、300dpiの解像度でスキャンする場合で1ページあたり4円〜6円程度です。

カラーでのスキャンや高解像度を希望する場合は料金が上がります。

また、OCR処理を追加すると、さらに1ページあたり10円〜20円程度上乗せされるのが一般的です。

料金に影響する主な要因は以下の通りです。

- スキャンの種類(白黒・カラー)

- 解像度(dpi)

- 用紙サイズ(A4、B5、A3など)

- OCR処理の有無

- 原稿の状態(劣化、破損、手書き修正の有無)

スキャン・電子化サービスは、書類の保管スペースを削減したい企業や、紙の資料を効率的に検索・活用したいケースに適しています。

特に古い資料や大量の紙書類をデジタルアーカイブ化したい場合に検討しましょう。

リスト作成

リスト作成は、ウェブ上の情報収集や各種資料から必要な情報を抽出し、一定のフォーマットにまとめる業務です。

単なるデータ入力よりも情報の収集・選別というプロセスが含まれるため、専門性の高いサービスといえます。

料金相場は、1件あたり5円〜30円程度が一般的です。

ここでいう「1件」とは、1つの企業情報や1人分の顧客情報などを指します。

収集する情報の種類や量、情報源の難易度によって料金は大きく変動します。

例えば、単純なWebサイトからの情報収集であれば1項目あたり5円程度からですが、複数の情報源から照合・確認が必要なケースでは1件あたり30円以上になることもあります。

また、セールスリードの質や精度によっても料金は変わってきます。

リスト作成サービスの主な用途としては以下のようなものがあります。

- 営業先リストの作成

- 競合他社の情報収集

- 業界動向の調査・リスト化

- イベント参加者リストの整理

このサービスは、新規顧客開拓を行いたい営業部門や、市場調査を効率的に行いたいマーケティング部門にとって非常に有用です。

自社ではリソースを割くことが難しい情報収集作業を外部に委託することで、コア業務に集中できる利点があります。

専門領域・特別な処理が必要な入力

医療、法律、金融など専門用語が多く含まれる分野や、高い機密性・正確性が求められる分野におけるデータ入力は、一般的なデータ入力より専門性が高く、料金も高めに設定されています。

また、単純な入力だけでなく、集計レポートの作成やキャンペーン事務局業務など、付随業務も含まれるケースが多いのが特徴です。

専門領域のデータ入力の料金相場は、一般的なデータ入力の1.5〜2倍程度になることが多いです。

例えば、医療カルテの入力は1文字あたり1円〜5円、法律文書は1ページあたり1,000円〜1,500円程度が相場となっています。

料金に影響する主な要因としては以下のようなものがあります。

- 専門知識の必要性

- セキュリティ要件の厳しさ

- 入力精度の要求レベル

- 付随業務の有無と内容

特に医療情報や個人情報を含むデータの処理では、高いセキュリティレベルやプライバシー保護の対策が必要となるため、その分のコストが料金に反映されます。

また、専門用語の理解や特殊なフォーマットへの対応が必要なケースでは、専門知識を持ったオペレーターが担当することになるため、人件費も高くなります。

専門領域のデータ入力サービスは、その分野に特化した代行業者に依頼するのが一般的です。

業界特有の知識やノウハウを持った業者を選ぶことで、高品質なサービスを受けることができます。

費用は高めになりますが、ミスによる損失リスクを考えると、専門業者への依頼は合理的な選択といえるでしょう。

データ入力代行には依頼が困難なこと

データ入力代行は多くの業務効率化に役立ちますが、すべての業務を委託できるわけではありません。

ここでは、データ入力代行サービスに依頼することが難しい業務タイプについて解説します。

高度な分析作業は難しい

データ入力代行サービスは基本的に「入力」作業を得意としており、そのデータを活用した高度な分析作業は業務範囲外であることがほとんどです。

以下のような作業は一般的に依頼が困難です。

- マーケティングデータの傾向分析

- 統計学的手法を用いた相関関係の分析

- データに基づく将来予測

- 複雑なレポート作成や考察

データ入力代行は単純なデータ集計(合計や平均など)までは対応できることが多いですが、その先の「データが示す意味」を読み解くような思考的作業は期待できません。

データの背景や目的を理解した上での分析が必要な場合は、専門のデータアナリストやコンサルタントに依頼するのが適切です。

また、急な分析依頼や短納期の分析作業についても、多くの代行会社では対応が難しいケースがあります。

業務の性質上、あらかじめ計画された定型作業が中心となるため、臨機応変な対応には限界があることを理解しておく必要があるでしょう。

デザイン・資料作成などクリエイティブ寄りの業務

データ入力代行サービスは、既存情報のデジタル化や定型フォーマットへの入力を得意としていますが、クリエイティブな要素が必要な業務は苦手とする傾向にあります。

以下のような業務は依頼が困難です。

- プレゼンテーション資料の作成(デザイン・レイアウト含む)

- グラフィックデザイン

- キャッチコピーやコンテンツ作成

- ウェブサイトやパンフレットのデザイン

単純な表やグラフの作成は可能でも、見やすさや訴求力を考慮したデザイン性の高い資料作成は、データ入力代行の業務範囲を超えることがほとんどです。

こうした業務にはデザインのセンスや表現力が求められるため、デザイナーやクリエイティブ専門の外注先に依頼するのが適切です。

また、入力したデータを基にした企画提案やコンテンツ制作なども、創造性や専門的な知見が必要となるため、データ入力代行サービスには期待できない業務といえます。

法的判断・免許が求められる業務

データ入力代行では、法的判断や専門的な資格・免許が必要となる業務についても依頼が困難です。

以下のような業務は、多くの場合、専門資格を持つ人材でないと対応できません。

- 税務申告書の作成・判断

- 法律文書の解釈や契約書の作成

- 医療診断記録の判断・分類

- 建築関連の法規制チェック

これらの業務は単なるデータ入力だけでなく、専門知識に基づいた判断が必要となります。

例えば、税務関連の入力作業では、適用すべき税法や控除の判断が求められるため、税理士などの専門家でなければ正確な処理ができません。

医療カルテなどの専門的な文書も、医療用語の理解や症状の分類など専門知識が必要な場合が多く、一般的なデータ入力代行では対応しきれない部分があります。

こうした業務は、それぞれの専門分野に特化したサービスや有資格者に依頼しましょう。

また、個人情報保護法や各種業法に関わる判断が必要な業務も、一般的なデータ入力代行では対応が難しい場合があります。

法的リスクを伴う業務については、専門知識を持つスタッフがいる代行サービスか、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

データ入力代行サービスを選ぶ際は、単純な入力作業と、専門知識や判断が必要な業務を明確に区別し、適切なサービスを選択することが重要です。

依頼内容によっては、データ入力代行と専門サービスを組み合わせて利用することも効果的な解決策の一つとなります。

データ入力代行の依頼先を選ぶポイント

データ入力代行の依頼先選びは、コスト削減や業務効率化の成否を左右する重要なポイントです。

ここでは、目的別に最適な依頼先の選び方について解説します。

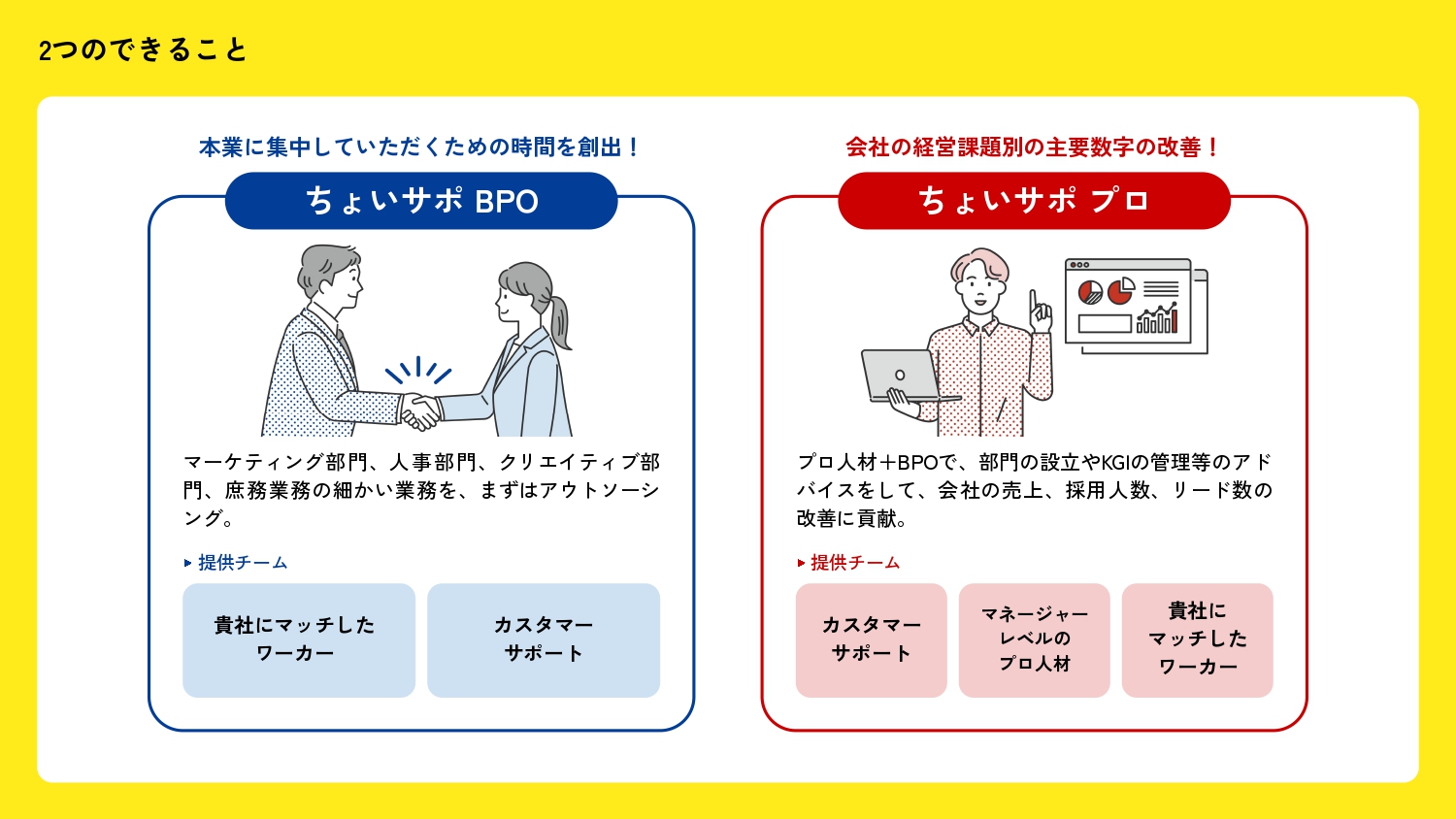

専門業務・周辺業務をまとめて依頼するならBPO

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)は、データ入力だけでなく関連する業務プロセス全体を外部委託するサービスです。

単純なデータ入力を超えて、より包括的なサポートが必要な場合に適しています。

BPOサービスの特徴としては、以下のような点が挙げられます。

- 専門的なノウハウの活用: 業界特化型のBPO企業では、その分野に特化した知識やスキルを持ったスタッフが対応

- 一貫したプロセス管理: データ入力から分析、レポート作成まで一連の業務をワンストップで提供

- スケーラビリティ: 業務量の増減に応じて柔軟にリソースを調整可能

- 品質管理体制: 複数のチェック体制や品質保証の仕組みが確立されている

例えば、アンケート調査を実施する場合、単にデータを入力するだけでなく、集計・分析・グラフ作成・レポーティングまでを一括して依頼できるため、社内リソースを大幅に節約できます。

また、医療情報や法務書類など専門知識が必要な分野では、専門スタッフによる高品質な処理も可能な場合があります。

BPOサービスは一般的にコストは高めですが、総合的な業務効率化や品質向上を考えると、長期的にはコスト削減になるケースも多いです。

特に以下のようなケースではBPOが最適といえます。

- 専門知識を要する業務が含まれている

- データ入力後の処理や分析も外注したい

- 大量かつ継続的な業務がある

- セキュリティや品質に高い水準を求める

BPO会社選びでは、実績や専門性、セキュリティ対策、品質管理体制などを総合的に評価することが重要です。

見積もりを取る際も、単なる価格比較だけでなく、サービス内容や付加価値も含めて判断するようにしましょう。

とにかく安く済ませるならフリーランス

コスト削減を最優先したい場合は、フリーランスへの依頼が選択肢となります。

クラウドソーシングサイトなどを通じて、個人事業主やフリーランスに直接依頼することで、低コストでデータ入力作業を外注できます。

フリーランスに依頼するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

- 低コスト: 大手企業や代行会社に比べて人件費が安いため、全体的なコストを抑えられる

- 柔軟な対応: 小規模な案件や急ぎの依頼にも対応してもらいやすい

- 直接コミュニケーション: 作業者と直接やり取りできるため、細かい指示や修正がしやすい

- 専門分野に特化したフリーランスの選択: 特定分野の知識を持つフリーランスを選ぶことで質の高い成果も期待できる

ただし、フリーランスへの依頼には下記のような注意も必要です。

- 品質のばらつき: 個人の能力や経験によって成果物の品質に差が出やすい

- セキュリティリスク: 機密情報や個人情報を扱う場合、情報管理体制が企業に比べて脆弱な場合がある

- 納期の不確実性: 病気や個人的な事情で突然作業が滞る可能性がある

- 継続性の問題: 長期的・継続的な業務の場合、担当者が変わることによる引き継ぎ問題

フリーランスに依頼する際のポイントとしては、まず実績や評価をしっかり確認することが大切です。

クラウドソーシングサイトでは過去の評価や実績が閲覧できるので、高評価を得ている人材を選びましょう。

また、小規模な試験的な依頼から始めて、品質を確認した上で本格的な依頼に移行すること方法もあります。

機密性の高い情報を扱う場合は、必ず秘密保持契約(NDA)を締結し、データの取り扱いについて明確なルールを設けることも重要です。

データの信頼性を担保するなら代行会社

高い品質と信頼性を求める場合は、専門のデータ入力代行会社への依頼が最適です。

特に機密情報を含むデータや、高い精度が求められる業務には、しっかりとした品質管理体制を持つ代行会社を選びましょう。

データ入力代行会社のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

- 信頼性の高い品質管理: ダブルチェックやベリファイ方式など、複数人によるチェック体制が確立されている

- セキュリティ対策: プライバシーマークやISO取得など、情報セキュリティに関する認証を取得している企業が多い

- 安定した納品: 複数のスタッフによるバックアップ体制があるため、納期遅延のリスクが低い

- アフターサポート: 納品後に問題があった場合の修正対応なども整っている

代行会社を選ぶ際のポイントとしては、次のような点に注目しましょう。

- セキュリティ対策の確認

- プライバシーマークやISO27001などの認証取得状況

- スタッフの入退室管理や専用端末の使用状況

- データの保管・廃棄ポリシー

- 品質管理体制

- ダブルチェックやベリファイ方式などの入力ミス防止策

- エラー率や品質保証の有無

- 品質管理のための社内研修体制

- 実績と評判

- 類似業種や同規模企業からの依頼実績

- 顧客からの評価や口コミ

- 事業継続年数や安定性

- 明確な料金体系

- 見積書の詳細さと透明性

- 追加料金の発生条件

- 料金と提供サービスのバランス

データの信頼性を最優先する場合は、単純な価格比較ではなく、上記のような品質面やセキュリティ面も含めた総合的な判断が必要です。

特に個人情報や企業の機密情報を含むデータを扱う場合は、しっかりとした管理体制を持つ代行会社を選ぶことが重要です。

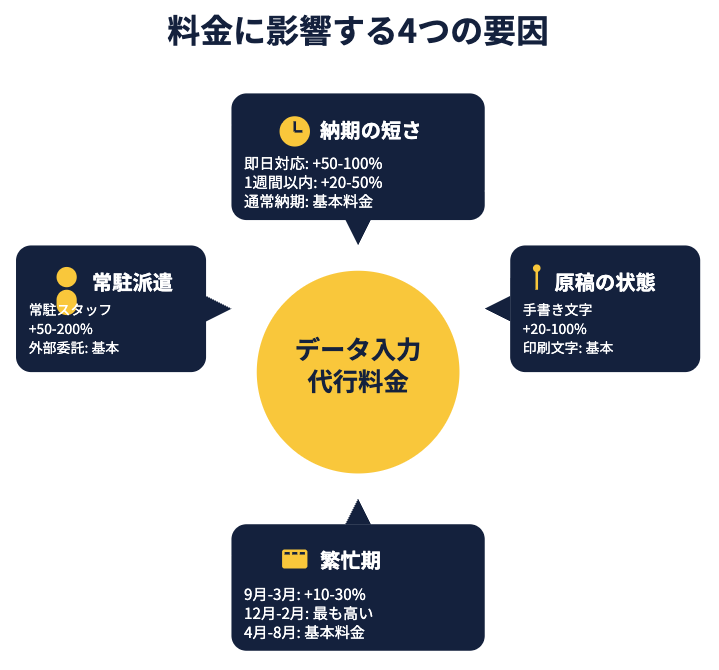

データ入力代行の料金に影響するポイント

データ入力代行サービスの費用は一律ではなく、様々な条件によって変動します。

ここでは、料金に大きく影響する4つの要素について詳しく解説します。

納期の短さ

納期は、データ入力代行の料金を左右する最も重要な要素の一つです。

一般的に、納期が短いほど料金は高くなる傾向にあります。

通常納期と短納期の違い

- 通常納期(2週間程度):基本料金

- 急ぎ納期(1週間程度):基本料金の1.2~1.5倍

- 超特急(数日~即日):基本料金の1.5~2倍以上

短納期を希望する場合、代行会社は通常業務の優先順位を変更したり、追加のスタッフを配置したりする必要があるため、それに見合った割増料金が発生します。

特に繁忙期には、短納期対応が難しくなるケースも多いため、余裕を持ったスケジュール設定が理想的です。

費用を抑えるためのポイントとしては、可能な限り余裕のある納期を設定すること。

例えば、1カ月後までに必要なデータ入力なら、余裕を持って2~3週間前に依頼することで、急ぎ料金を避けられます。

また、大量の入力作業がある場合は、優先度の高いものから段階的に依頼するなど、工夫することも一つの方法です。

手書き文字・画像読み取りがあるか

原稿の状態や内容も料金に大きく影響します。特に手書き文字の判読や画像からのデータ抽出は、作業の難易度を上げる要因となります。

原稿の状態による料金変動

- 印刷された明瞭な文字:基本料金

- 手書き文字(読みやすい):基本料金の1.2~1.5倍

- 手書き文字(読みにくい):基本料金の1.5~2倍

- 劣化した資料・かすれた文字:基本料金の1.5~2倍

- 画像からのデータ抽出:基本料金の1.3~2倍

手書き文字はオペレーターによる目視確認が必要となり、判読が難しい場合は複数人によるチェックが必要になるため、工数が増加します。

また、古い資料や劣化した書類の場合も同様に手間がかかるため、料金が高くなる傾向にあります。

画像データからの情報抽出も、単純なOCR処理だけでは正確さを欠くため、人の目による確認・修正作業が必要になり、コストが上がります。

費用を抑えるためには、可能な限り原稿を明瞭な状態に整えることをおすすめします。

たとえば、手書き文字をあらかじめタイプ打ちしておく、コピーの鮮明度を上げる、スキャン時の解像度を適切に設定するなどの工夫が効果的です。

繁忙期での依頼かどうか

データ入力代行業界にも繁忙期があり、その時期に依頼すると料金が上昇することがあります。

一般的に、9月から3月(特に年末年始や決算期)は多くの企業がデータ処理を必要とするため、需要が高まる時期です。

繁忙期の特徴

- 9月~3月:料金が通常より10~30%高くなることも

- 12月~2月:最も混雑する時期

- 4月~8月:比較的空いており、料金も安定している時期

繁忙期は代行会社の処理能力が限界に近づくため、通常より高い料金設定になったり、短納期対応ができなくなったりすることがあります。

また、年度末や決算期など、特定の時期に集中する傾向があるため、この時期に依頼すると待機時間が発生することも考えられます。

費用を抑えるためには、可能であれば繁忙期を避けて依頼するのが効果的です。

年間を通して定期的にデータ入力作業が発生する場合は、繁忙期を避けた計画的な依頼スケジュールを立てることをおすすめします。

また、長期契約や定期的な依頼で料金の優遇を受けられることもあるため、代行会社との相談も検討すると良いでしょう。

常駐スタッフを求めるかどうか

データ入力作業を自社内で行いたい場合や、セキュリティ上の理由から社外へのデータ持ち出しを避けたい場合、常駐スタッフの派遣を依頼することがあります。

この場合、通常の外部委託よりも大幅にコストが上昇します。

常駐スタッフと外部委託の料金差

- 外部委託(代行会社内での作業):基本料金

- 常駐スタッフ派遣:基本料金の1.5~3倍

常駐スタッフの場合、単に入力作業の費用だけでなく、人材派遣に伴う交通費や日当、場合によっては宿泊費なども加算されます。

また、自社設備を使用するため、代行会社が持つ専用機器や効率的な作業環境といったメリットを活かせない面もあります。

ただし、高いセキュリティが求められる業務や、社内システムへの直接入力が必要なケースでは、常駐スタッフの方が適している場合もあります。

特に個人情報や機密情報を多く含むデータの場合、セキュリティリスクを最小限に抑えるために常駐スタッフを選択することも検討しましょう。

これらの要素を理解した上で、自社のニーズに合った委託方法を選択することが、コスト削減と業務効率化の両立につながります。

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

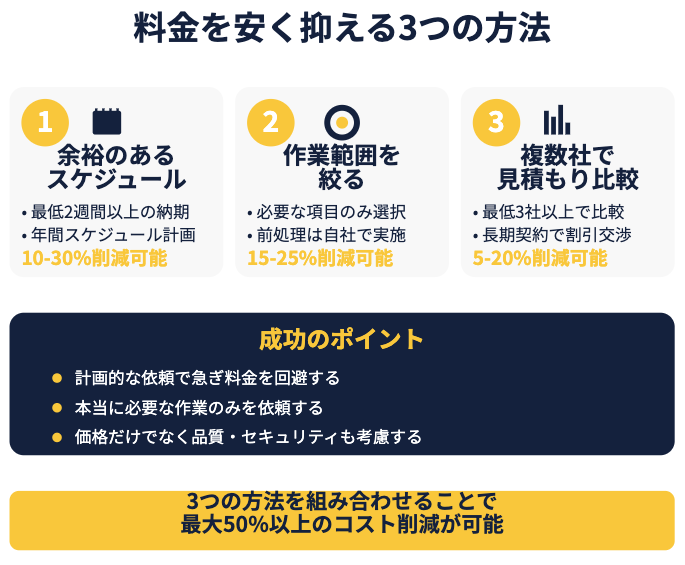

データ入力代行の料金を安く抑える方法

データ入力代行サービスを利用する際、予算内に収めるためのコスト削減方法があります。

ここでは、実践的な料金を抑えるためのテクニックを紹介します。

余裕を持ったスケジュールで依頼する

納期に余裕を持たせることは、データ入力代行の料金を抑える最も効果的な方法の一つです。

急ぎの案件は人員の追加配置や優先処理が必要となるため、割増料金が発生します。

具体的な対策

- 最低でも2週間以上の納期を設定する

- 年間スケジュールを立てて計画的に依頼する

- 大量データは分割して依頼する

- 代行会社の閑散期を狙う

余裕のあるスケジュールで依頼することで、10~30%程度のコスト削減が見込めるケースも少なくありません。

ただし、あまりに長い納期を設定すると、別途保管料などが発生することもあるため、適切なバランスを見つけることが重要です。

依頼する作業範囲を絞る

データ入力代行に依頼する作業範囲を必要最小限に絞ることで、料金を抑えることができます。

不要な項目や加工処理を省くことで、作業時間とコストの削減につながります。

具体的な対策

- 必要な項目だけに絞る

- 社内でできる前処理・後処理は自社で行う

- 入力フォーマットを簡素化する

- バッチ処理をまとめる

作業範囲を絞る際のポイントは、自社で本当に必要なデータは何かを明確にすることです。

「念のため」という理由で不要なデータまで入力を依頼すると、コストが膨らむだけでなく、後々のデータ管理も煩雑になりがちです。

必要性を精査した上で、最適な作業範囲を決定しましょう。

複数社に見積もりをとり比較検討する

データ入力代行会社によって料金体系や得意分野は異なります。

複数の会社から見積もりを取り、比較検討することで、最適なサービスを見つけることができます。

具体的な対策

- 最低3社以上から見積もりを取る

- 見積もり一括依頼サービスを活用する

- 見積書の内訳を詳細に確認する

- 長期契約や定期依頼での割引を交渉する

- 試験的な小規模依頼から始める

見積もり比較の際は、単に価格の安さだけでなく、品質やセキュリティ対策、納期の正確さなども総合的に評価することが重要です。

極端に安い見積もりには、品質面での不安や隠れたコストがある可能性もあるため、慎重に判断しましょう。

また、見積もり依頼時に以下の情報を明確に伝えることで、より正確な見積もりを得ることができます。

- 入力対象の媒体(名刺、アンケート、申込書など)

- 具体的な入力項目リスト

- 希望の納品形式(Excel、CSVなど)

- 明確な納期

- 特殊な表記ルールや入力規則

これらの方法を組み合わせることで、データ入力代行の費用を効果的に抑えながら、必要な品質を確保することが可能になります。

予算に合わせたサービス選択と効率的な依頼方法で、コストパフォーマンスの高いデータ入力代行の利用を行いましょう。

データ入力代行の費用に関する注意点

データ入力代行サービスを利用する際は、費用面で注意すべきポイントがいくつかあります。

予期せぬ追加費用や品質問題を避けるため、以下の注意点をしっかり把握しておきましょう。

極端に安いと品質やセキュリティにリスクがある

データ入力代行サービスの中には、非常に安価な料金を提示する業者も存在します。

しかし、極端に安い料金設定には、通常何らかの理由があり、様々なリスクが潜んでいる可能性があります。

安すぎるサービスに潜むリスク

- 品質の低下

- セキュリティ対策の不足

- 海外拠点での作業

- 法令順守の問題

適正な価格かどうかを判断するためには、市場相場を把握しておくことが重要です。

あまりにも相場から外れた安価なサービスには警戒し、品質管理体制やセキュリティ対策についてしっかり確認しましょう。

また、プライバシーマークやISO認証など、第三者機関による認証を取得している業者を選ぶことも一つの目安になります。

オプション料金や追加作業費が発生する可能性がある

データ入力代行サービスでは、基本料金とは別に、様々なオプション料金や追加作業費が発生することがあります。

これらは見積もりに含まれていないことも多いため、事前に確認しておくことが重要です。

よくある追加費用の例

- 短納期対応料金(通常料金の20~100%増)

- 難易度による割増

- 前処理・後処理費用

- 特殊フォーマット対応

- 修正・再入力費用

- 搬送料・回収料

- 保管料・廃棄料

これらの追加費用は、状況によって数万円単位で発生することもあるため、予算管理に大きな影響を与える可能性があります。

特に大量のデータを扱う場合は、この影響が大きくなります。

追加費用を抑えるためには、依頼内容をできるだけ明確にし、起こりうる変更や追加作業についても事前に相談しておくことが重要です。

また、見積もり依頼時に「追加料金が発生する可能性のある項目は何か」を明確に質問しておくことで、予期せぬ費用発生を防ぐことができます。

見積もり時に最終的な合計額を把握しておく

データ入力代行サービスを選ぶ際は、見積もり時に最終的な合計額をできるだけ正確に把握しておくことが重要です。

これにより、予算管理がしやすくなり、サービス完了後の請求額とのギャップも防げます。

見積もり時に確認すべき事項

- 作業項目ごとの単価や数量など内訳の詳細(項目名が曖昧なものなど)

- 追加料金の条件

- 消費税や手数料

- 支払条件

- キャンセル料

詳細な見積もりを取ることで、隠れたコストを回避し、予算内でのサービス利用が可能になります。

また、見積もり内容が詳細で透明性が高い業者は、一般的に誠実な業務姿勢を持っていることが多いため、サービス品質も期待できます。

複数の業者から見積もりを取る際は、同じ条件で依頼することで公平な比較ができます。

また、見積もり内容に不明点や疑問点がある場合は、必ず質問して明確にしておくことが大切です。

曖昧な部分を残したまま契約すると、後々トラブルの原因になりかねません。

データ入力代行の費用に関するこれらの注意点を理解し、適切な業者選びを行うことで、コストパフォーマンスの高いサービス利用が可能になります。

<h2>周辺業務・専門事務までまるっと外注するなら「ちょいサポ」</h2>

300件以上の事業推進実績を誇る日本エキスパートホールディングスが運営する「ちょいサポ」は、月額2.5万円から利用できる、マーケティング・人事・営業・クリエイティブ・庶務業務といった幅広いバックオフィス業務のサポートサービスです。

「ちょっとした業務を任せたい」「短期間だけ支援が欲しい」といったニーズに対応し、月10時間・1ヶ月から柔軟にサポートが可能です。

「ちょいサポ」のサービス開始以来、「退職による業務の空白を埋めたい」「データ入力タスクを効率化したい」といった課題を抱える多くの企業様からご相談やご依頼をいただいています。

「ちょいサポ」では、こうしたお悩みに対して、貴社の要件にフルカスタマイズしたサポートを提供。

マーケティング部門の支援から、人事部門、クリエイティブ業務、庶務業務といった幅広い業務を、300社以上の事業推進を支援してきた経験豊富なプロが対応します。

業務負担の軽減や効率化をご検討の方は、「ちょいサポ」へお気軽にご相談ください。