毎月の給与計算業務は、企業にとって欠かせない重要な業務です。

しかし、時間と手間がかかるため、社内リソースを圧迫してしまうケースも少なくありません。

そこで多くの企業に検討、利用されているのが「給与計算代行サービス」です。

給与計算業務を外部に委託することで、社内の業務効率化とコスト削減が期待できます。

しかし、依頼先によって費用やサービス内容が大きく異なるため、依頼先の選択に迷う企業も多いのが事実です。

そこで今回は、給与計算代行の費用相場について詳しく解説します。

費用を抑えるコツなども解説していますので、是非ご参考ください。

【結論】給与計算代行の費用相場は800円〜/社員1人あたり

給与計算代行の基本的な費用構造は「基本料金+従業員一人あたりの単価」となっています。

従業員50人規模の企業で平均すると、月額2万円~4万円程度が一般的な相場です。

もちろん、依頼先のタイプや依頼内容によって料金は大きく変動します。

特に重要なのは、基本料金だけでなく「従業員一人あたりの単価」です。

企業規模が大きくなればなるほど、この単価が経費に与える影響は大きくなります。

ただし、多くの場合、従業員数が増えると一人あたりの単価は下がる傾向にあります。

規模のメリットを活かせるポイントといえるでしょう。

また、年末調整や住民税更新代行などのオプションサービスを追加すると、月額料金はさらに上昇します。

給与計算だけを外注するか、関連業務も含めて一括で委託するかによって、最適な選択肢は変わってきます。

【依頼先別】給与計算代行の費用相場

依頼先によって、給与計算代行の費用は変動します。

下記は、依頼先別の基本料金の目安や特徴をまとめたものです。

| 依頼先タイプ | 基本料金の目安 | 従業員1人あたり | 特徴 |

| BPOサービス | 1万~3万円/月 | 800~2,000円 | 大量処理に強く、クラウド連携が早い |

| 社会保険労務士(社労士)事務所 | 2万~4万円/月 | 1,500~3,000円 | 社会保険・労務相談をワンストップで依頼可 |

| 税理士事務所 | 3万~5万円/月 | 1,500~3,500円 | 会計・年末調整・法人税申告まで一括対応が得意 |

| クラウド給与+サポート代行 | 月額ソフト料数千円+1人500~1,500円 | – | システムは自動計算、オプションで人のチェックを付加 |

給与計算代行サービスは、上記でまとめたように大きく分けて4つのタイプがあります。

それぞれ特徴と費用相場が異なるため、自社のニーズに合った選択が重要です。

下記で詳しく解説します。

BPOサービスは一人800円〜

BPO(Business Process Outsourcing)サービスは、業務プロセスの一部を外部委託するサービスです。

給与計算に特化したBPO企業は、高度なシステム化により効率的な処理が可能となっています。

そのため、従業員一人あたりの単価が800円~2,000円と比較的リーズナブル。

基本料金も1万円~3万円程度と押さえられている点が魅力です。

特に従業員数が多い企業にとっては、大量処理に強いBPOサービスが適しています。

クラウドシステムとの連携も早く、デジタル環境への対応力も高いのが特徴。

コストパフォーマンスを重視する企業におすすめの選択肢です。

社労士事務所は一人1500円〜

社会保険労務士(社労士)事務所に依頼する場合、従業員一人あたり1,500円~3,000円が相場となっています。

基本料金は2万円~4万円程度。

BPOサービスに比べるとやや高めの設定ですが、専門性の高いサービスを受けられる点がメリットです。

社労士は労働や社会保険に関する専門家ですから、給与計算に加えて社会保険の手続きや労務相談にもワンストップで対応可能。

法改正への対応も迅速で、人事労務に関するアドバイスも得られます。

労務管理全般にわたるサポートが必要な企業に適しているでしょう。

税理士事務所は一人1500円〜

年末調整などをまとめられるのが良い

税理士事務所への委託は、基本料金が3万円~5万円、従業員一人あたり1,500円~3,500円程度と、比較的高めの設定になっています。

しかし、税務のプロフェッショナルならではのメリットも大きいです。

また税理士事務所は年末調整などをまとめられるのが良い点です。

給与計算だけでなく、会計処理や法人税申告まで一貫して任せられるため、経理業務全般を外部委託したい企業に向いています。

税制改正への対応も迅速で、税務に関するアドバイスを随時受けられる点も大きな魅力です。

クラウドシステム+代行は一人500円〜

最近増えているのが、クラウド給与計算システムに人的サポートをプラスしたハイブリッド型のサービスです。

月額のソフト利用料(数千円程度)に加えて、従業員一人あたり500円~1,500円の代行料金がかかります。

このタイプの最大の特徴は、システムによる自動計算と人によるチェック機能を組み合わせている点。

クラウドシステムの利便性を活かしつつ、必要に応じて専門家のサポートを受けられます。

ITリテラシーが高い企業や、コスト削減と品質確保のバランスを取りたい企業に適したサービスといえます。

給与計算代行の費用に影響する要素

給与計算代行サービスを利用する際、費用は様々な要因によって変動します。

適切なサービスを選択するためには、これらの要素を理解しておくことが重要です。

ここでは、費用に影響を与える主な4つの要素について詳しく解説します。

従業員数と給与支給回数

費用を左右する最も大きな要素は、従業員数と給与支給回数です。

従業員数が多いほど処理量が増えるため、費用も比例して上昇します。

ただし、規模が大きくなるほど一人あたりの単価は下がる傾向にあります。

月次給与のほかに、賞与や週払い・日払いなど支給回数が増えるとその分コストアップします。

特に週払いや日払いなど、頻繁な支給が発生する場合は追加料金が設定されているケースが一般的。

業種によっては避けられない支給形態もありますので、事前に確認が必要です。

また従業員数別の目安としては、10人以下で月額5,000円~2万円、11~30人で2万円~3万5,000円、31~50人で3万5,000円~5万円、51人以上になると5万2,000円以上が相場となっています。

100人を超える規模になると、個別見積もりとなるケースが多いです。

依頼する業務範囲

給与計算代行で基本料金に含まれるのは、一般的に給与の計算処理のみです。

それ以外の関連業務は、オプションサービスとして追加料金が発生するケースがほとんどとなっています。

主なオプションには以下のようなものがあります。

- 振込データ作成・銀行への送信

- 給与明細の作成・印刷・配布

- 年末調整業務

- 住民税更新手続き

- 社会保険関連手続き

- 労働保険関連手続き

- 従業員からの問い合わせ対応

特に年末調整業務は専門性が高く、費用も割高になる傾向があります。

従業員50人規模の企業で年末調整を依頼すると、追加で10万円~20万円程度の費用が発生するケースもあります。

これは、年末調整が一時的に膨大な作業量を発生させる季節性の業務であるためです。

必要なサービスを見極め、本当に外部委託すべき業務は何かを検討することが、コスト最適化につながります。

締め日から支給日までのリードタイム

給与計算のスケジュールも重要な費用要素です。

締め日から支給日までの期間(リードタイム)が短いほど、代行会社側の作業は急ピッチで行われるため、特急料金が発生します。

一般的には、締め日から支給日まで5営業日以上の期間を確保するのが標準的。

これより短い場合、割増料金が発生するケースが多いです。

特に3営業日未満になると、50%増しなどの大幅な割増料金となる場合もあります。

スケジュールに余裕をもたせることで、コスト削減だけでなく、チェック時間の確保によるミス防止にもつながります。

可能であれば、社内の給与スケジュールを見直すことも検討してみましょう。

給与計算・手当計算の複雑さ

給与体系や手当の複雑さも、費用に影響を与える重要な要素です。

シンプルな月給制と比べて、以下のような複雑な給与体系は処理工数が増えるため、費用も上昇します。

- 複数の給与体系(月給制・日給制・時給制の混在)

- 複雑な残業計算(変形労働時間制など)

- 多種多様な手当(職能手当、役職手当、資格手当など)

- 歩合給や出来高払いなどの変動給制度

- シフト制による勤務形態

特に製造業やサービス業など、複雑なシフト体制や多様な手当がある場合は、基本料金に上乗せされる可能性が高いです。

また、給与計算のルールが事業所ごとに異なる場合も、追加料金の対象となりやすいでしょう。

給与体系の見直しや整理が可能であれば、アウトソーシング費用の削減につながる可能性があります。

給与計算の代行・アウトソーシングで依頼できる業務

給与計算代行サービスでは、単なる計算業務だけでなく、給与関連の様々な業務を一括して外部委託することが可能です。

依頼できる主な業務には以下のようなものがあります。

- 月次給与・賞与計算/控除計算

- 給与明細発行(紙・PDF・クラウド)

- 銀行振込データ生成・アップロード代行

- 住民税額更新・納付書作成

- 社会保険料の計算・月額変更・算定基礎届

- 勤怠データの取り込み・チェック

- 労働保険年度更新、労基署・ハローワーク提出書類

- 従業員からの給与計算に関する問い合わせ一次対応

これらの業務は、企業の担当者にとって大きな負担となりがちです。

特に法令や税制の変更に対応するための知識アップデートも必要となるため、専門家に委託することで正確性の向上とリスク軽減が期待できます。

ただし、すべての業務が基本料金に含まれているわけではなく、代行会社によってはオプションサービスとして追加料金が発生するケースが多いです。

特に年末調整や社会保険関連の手続きは、追加料金が設定されていることが一般的ですので、契約前に必要な業務範囲と料金体系を確認することが重要です。

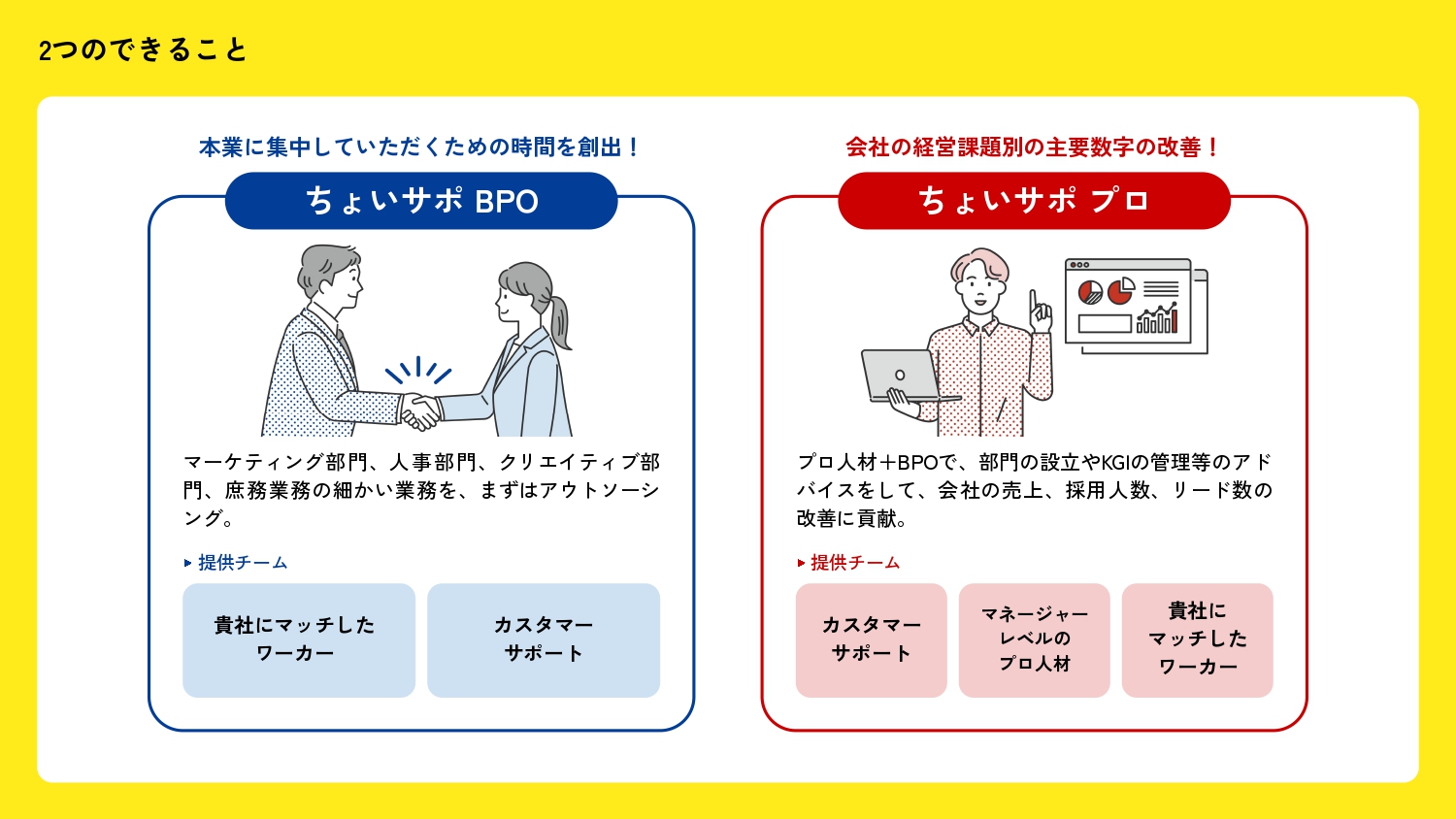

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

給与計算代行の費用を安く抑えるコツ

給与計算代行サービスを利用する際、少しの工夫で費用を抑えることが可能です。

以下に3つのポイントを紹介します。

データを電子化しておく

代行サービスの費用を抑える最も効果的な方法は、データの電子化です。

紙のタイムカードや手書きの申請書などは、代行会社側での入力作業が発生するため、追加コストにつながります。

勤怠データや従業員の入退社情報などを、あらかじめクラウドシステムやExcelなどの電子データに整理しておくことで、入力工数が大幅に削減され、単価も下がりやすくなります。

特に勤怠管理システムを導入している場合は、そのデータを直接代行会社に渡せるよう連携方法を確認しておくと良いでしょう。

データの正確性も向上するため、費用削減とミス防止の両面でメリットがあります。

給与明細の電子化も、印刷・封入・郵送などの手間とコストを削減できるポイントです。

余裕を持って依頼してお

締め日ギリギリの特急作業は割増料金の対象となるケースが多いです。

代行会社にとって、短期間での大量処理は通常より多くのリソースを必要とするため、どうしても割増料金が発生してしまいます。

余裕を持ったスケジュールを組み、締め日から少なくとも5営業日以上の余裕を持って依頼することで、特急料金を回避できます。

また、時間的余裕があることでチェック作業も丁寧に行えるため、ミスの発生率も下がります。

可能であれば、年間スケジュールをあらかじめ代行会社と共有しておくことで、双方の作業計画が立てやすくなります。

特に年末調整や住民税更新などの季節性業務は、余裕を持った依頼が重要です。

代行サービスは一つにまとめる

複数の代行会社に業務を分散させると、それぞれに基本料金が発生するため、トータルコストが高くなりがちです。

給与計算以外の領域(社会保険関連業務、年末調整、住民税更新など)を依頼する場合は、可能な限り1つのBPOや事務所にまとめて依頼することをおすすめします。

まとめて依頼することで、基本料金の重複を避けられるだけでなく、セット割引が適用されるケースもあります。

また、複数の会社とやり取りする手間も省け、コミュニケーションコストの削減にもつながります。

他にも、自社の企業規模に合った適切な外注先を選ぶことも重要です。

大企業向けのサービスを小規模企業が利用すると割高になりますし、小規模企業向けのサービスでは大企業のニーズに対応しきれない場合があります。

給与計算を外注すべき3つのケース

給与計算業務を外部委託するかどうかは、企業の状況によって判断が分かれるポイントです。

人材や時間のリソース配分、業務の複雑さなど、様々な要素を考慮する必要があります。

以下では、特に給与計算を外注すべき典型的な3つのケースについて詳しく解説します。

従業員が 10名以上に急増し、担当者がパンク気味

従業員数が10名を超えると、給与計算の業務量は単純に人数比例以上に増加する傾向があります。

特に以下のような状況では外注を検討すべきです。

- 給与計算担当者が他の業務と兼任している場合

- 人数増加に伴い、個別の勤怠状況や手当計算が複雑化している場合

- 繁忙期(年末調整時期など)に他の業務との両立が困難になっている場合

- バックアップ体制がなく、担当者の病欠や退職時にリスクがある場合

従業員数10名程度までは社内対応も可能ですが、それ以上になると業務負担が急増します。

また、従業員数の増加に伴い、様々な勤務形態や雇用条件が混在するようになるため、より高度な専門知識が必要になります。

担当者の負担軽減と業務継続性の確保のためにも、従業員数が一定規模を超えた企業では外注を検討する価値があります。

複雑な手当・法改正対応でミスやペナルティが怖い

給与計算は単なる事務作業ではなく、法律に準拠した正確さが求められる専門業務です。

次のような状況では特に外注のメリットが大きいといえます。

- 複雑な変形労働時間制やシフト制を採用している場合

- 様々な手当や控除項目がある複雑な給与体系を持つ場合

- 社内に労務や税務の専門知識を持つ人材がいない場合

- 過去に計算ミスによるトラブルを経験したことがある場合

- 労働関連法規や税制の頻繁な改正に対応しきれていない場合

給与計算のミスは、単なる金銭的な問題だけでなく、従業員の信頼低下や労使トラブルの原因にもなります。

また、税務上のミスは追徴課税や加算税などのペナルティが発生する可能性もあります。

専門の代行サービスは常に最新の法改正に対応しており、複雑な計算も正確に処理できます。

ミスのリスクを最小化し、コンプライアンスを確保したい企業にとって、外注は有効な選択肢となります。

コア業務に集中したい

企業の成長において、限られたリソースをどこに集中させるかは重要な経営判断です。

以下のような場合、給与計算の外注はビジネス全体の効率化につながります。

- 事業拡大期で、経営資源をコア業務に集中させたい場合

- 管理部門の人員を最小限に抑えたい場合

- 新規プロジェクトや新事業に人的リソースを集中させたい場合

- 競争の激しい業界で、企業の差別化要素に注力したい場合

給与計算はどの企業にも必要な業務ですが、企業の競争力や付加価値を直接高める業務ではありません。

企業の成長にとって、より戦略的な分野に人的リソースを集中させることで、長期的な企業価値の向上が期待できます。

特にスタートアップや成長企業では、限られた人材をコア業務に集中させることが成功の鍵となります。

給与計算のような定型業務は専門家に任せ、自社の強みを磨くことに注力するという選択は、ビジネス戦略としても合理的といえるでしょう。

給与計算の外注を検討する際は、単純なコスト比較だけでなく、業務の複雑さ、社内の専門性、事業戦略など総合的な観点から判断することが重要です。

自社の状況を客観的に分析し、必要に応じて複数の業者から見積もりを取得して、最適な選択をしましょう。

給与計算は税理士にまとめて依頼すべき?

給与計算の外部委託先を選ぶ際は、自社の状況や他の業務の外部化状況を考慮して最適な選択をすることが重要です。

基本的な選択肢として、「税理士事務所」「社労士事務所」「BPOサービス」の3つがあります。

それぞれの選択肢が適している状況は以下の通りです。

会計・税務まで外部化する予定なら「税理士に一括」が最適

- 年末調整(税理士の独占業務)との連携がスムーズ

- 会計処理と給与データの一元管理でミスを防止

- 役員報酬決定や税務戦略と連動した給与設計が可能

- 設立間もない企業や小規模企業に特に適している

- 税務申告時の情報連携がシームレス

労務管理を重視するなら「社労士」が最適

- 社会保険関連手続きと一体化した運用が可能

- 労働法規や社会保険に関する専門的なアドバイスが得られる

- 従業員の入退社手続きなどを一元管理

- 労務トラブル発生時の対応力が高い

- 従業員数が増加傾向にある企業に向いている

その他にも依頼する業務が複数あるのであれば「BPO」が最適

- 規模の経済を活かした低コストでのサービス提供

- システム化された環境での効率的な処理

- 総務・人事・経理など幅広い業務の一括委託が可能

- クラウドシステムとの連携など、デジタル対応力が高い

- 従業員数が多い企業や大量処理が必要な場合に向いている

最終的には、現在の業務状況だけでなく、将来的な成長や業務拡大も見据えた選択をすることが大切です。

また、単に費用だけでなく、サービス品質やサポート体制、拡張性なども総合的に評価して、自社に最適な代行先を選ぶことをおすすめします。

周辺業務もまとめて依頼できる「ちょいサポ」

300件以上の事業推進実績を誇る日本エキスパートホールディングスが運営する「ちょいサポ」は、月額2.5万円から利用できる、マーケティング・人事・営業・クリエイティブ・庶務業務といった幅広いバックオフィス業務のサポートサービスです。

「ちょっとした業務を任せたい」「短期間だけ支援が欲しい」といったニーズに対応し、月10時間・1ヶ月から柔軟にサポートが可能です。

「ちょいサポ」のサービス開始以来、「業務負担を減らしたい」「データ入力タスクを効率化したい」といった課題を抱える多くの企業様からご相談やご依頼をいただいています。

「ちょいサポ」では、こうしたお悩みに対して、貴社の要件にフルカスタマイズしたサポートを提供。

マーケティング部門の支援から、人事部門、クリエイティブ業務、庶務業務といった幅広い業務を、300社以上の事業推進を支援してきた経験豊富なプロが対応します。業務負担の軽減や効率化をご検討の方は、周辺業務もまとめて依頼できる「ちょいサポ」へお気軽にご相談ください。