「秘書代行」サービスは、メールの整理や電話対応、スケジュール管理など、さまざまな業務を代行してくれる便利なサービスですが、どれくらいの費用がかかるのか気になる方も多いでしょう。

この記事では、秘書代行サービスの料金相場を依頼先別に詳しく解説します。また、費用による違いや、上手に活用して費用を抑える方法についても紹介。自社に最適な秘書代行サービスを見つける参考にしてください。

秘書代行の料金相場はどのくらい?

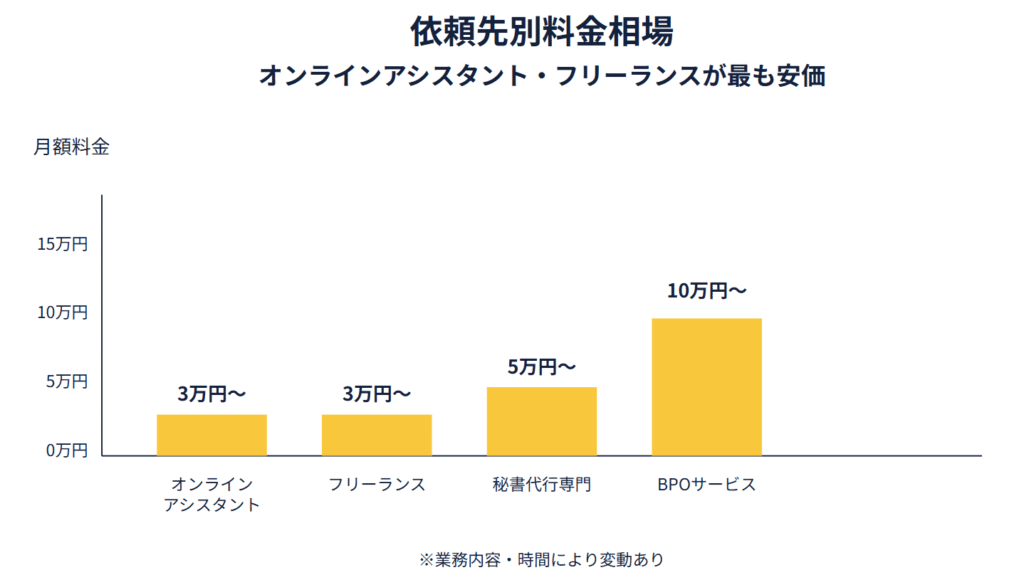

依頼先により大きく異なり、オンラインアシスタントやフリーランスなら月額3万円〜、秘書代行専門サービスは月額5万円〜が相場。BPOサービスは業務内容次第で月額10万円以上になることも。基本料金以外に従量課金やオプション料金が発生する場合がある。

費用を抑えるにはどうすればいい?

①依頼する業務範囲を必要最小限に絞る②業務量に変動があるなら従量課金制を選ぶ③休日・夜間対応を外すの3点が効果的。特に専門業務や時間外対応は料金が1.5〜2倍になるため、本当に必要かどうか見直すことでコストを大幅に削減できる。

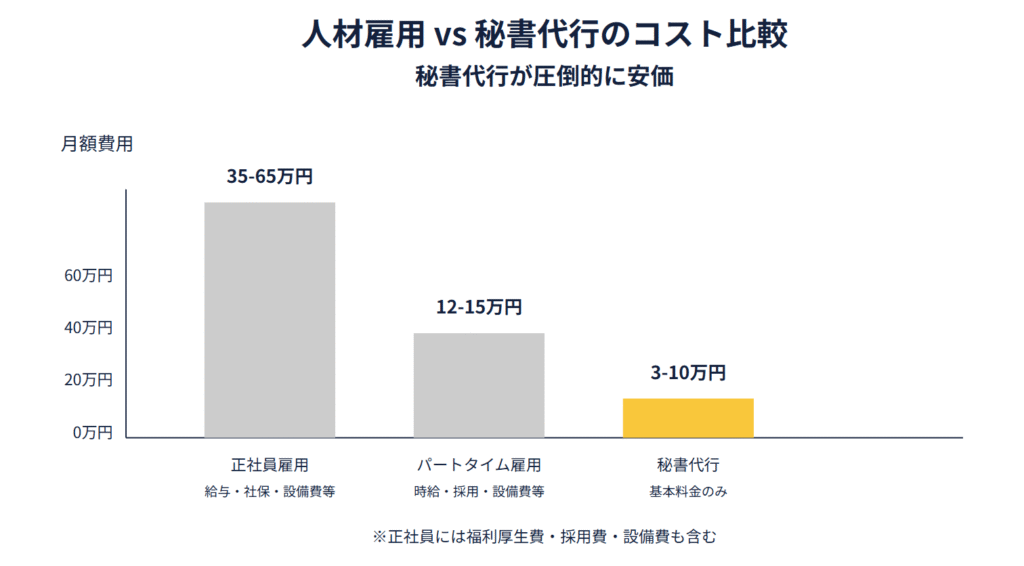

直接人を雇うのと比べてどちらが安い?

秘書代行の方が大幅に安いケースが多い。正社員雇用なら月額35〜65万円、パートでも月額12〜15万円程度かかるが、秘書代行なら月額3〜10万円程度。特に業務量がフルタイムに満たない場合や業務量の変動が大きい場合は秘書代行が経済的。

【依頼先別】秘書代行の料金相場

秘書代行サービスには、専門サービス、オンラインアシスタント、フリーランス、BPOサービスなど、さまざまな種類があります。それぞれの特徴と料金相場を見ていきましょう。

以下の4つの依頼先について解説します。

- 秘書代行専門サービス

- オンラインアシスタント

- フリーランス

- BPOサービス

秘書代行専門サービスは月額5万円〜

秘書代行専門サービスは、その名の通り秘書業務に特化した企業が提供するサービスです。料金は一般的に月額5万円からスタートし、依頼する業務量や内容によっては10万円以上になることもあります。

このタイプのサービスの強みは、専門的なトレーニングを受けた人材が豊富に確保されている点。専門的な秘書業務の経験者が多く在籍しているため、高度な対応が期待できます。また、複数のスタッフがチームで対応するケースが多いため、担当者の休暇中や急な病気でも業務が滞ることはありません。

例えば、大手企業の社長や役員クラスの業務を代行する場合、月額10万円以上のプランを選ぶことで、高度な秘書業務はもちろん、英語対応や経営判断のサポートなど、より専門的なサービスを受けられることが多いです。

ただし、料金はやや高めの設定になることが多く、小規模事業者や個人事業主にとっては負担が大きいケースも。サービスを選ぶ際は、必要な業務内容と予算のバランスを考慮することが大切です。

オンラインアシスタントは月額3万円〜

オンラインアシスタントは、リモートで秘書業務を代行するサービスで、近年急速に人気が高まっています。料金は月額3万円程度からスタートするプランが多く、秘書代行専門サービスと比較するとリーズナブル。時間単位や業務単位で契約できる柔軟なプランも特徴です。

例えば、月に20時間の業務を依頼するプランなら3万円前後、40時間なら5〜6万円程度が相場となっています。また、時間単位での契約も可能で、1時間あたり2,000〜3,000円程度が一般的です。

オンラインアシスタントの魅力は何といっても柔軟性。必要なときに必要な分だけ依頼できるため、業務量の変動が大きい企業や、特定の業務だけを外注したい場合に適しています。また、地理的な制約がないため、全国どこからでも依頼可能です。

一方で、セキュリティ対策や信頼性については事前の確認が必須。個人情報や機密情報を扱う場合は特に、セキュリティ対策がしっかりしているか、守秘義務に関する契約が明確かなどを確認しておきましょう。オンラインアシスタントを選ぶ際は、レビューや実績、セキュリティポリシーなどを事前にチェックすることをおすすめします。

フリーランスは月額3万円〜

フリーランスの秘書に業務を依頼する場合も、オンラインアシスタントと同様に月額3万円程度からスタートすることが多いです。フリーランスの秘書は、クラウドソーシングサイトや個人のWebサイト、SNSなどを通じて見つけることができます。

フリーランスに依頼する最大のメリットは、直接コミュニケーションが取れる点と料金の柔軟性。企業を介さないため中間マージンがなく、比較的リーズナブルな料金設定となっていることが多いです。また、長期的に同じ人と仕事をすることで、あなたの業務スタイルや好みを理解してもらえるようになり、より効率的な業務代行が期待できます。

料金体系は個人によって異なりますが、一般的には月額固定制やタスク単位、時間単位など様々。例えば、週に10時間程度の業務なら月額3〜4万円、週20時間程度なら月額6〜8万円が相場です。一方、単発のタスクなら1時間あたり1,500〜3,000円程度で依頼できることも多いでしょう。

ただし、オンラインアシスタントと同様に、セキュリティ面や信頼性については注意が必要です。特に個人情報や機密情報を扱う場合は、守秘義務契約を結んだり、実績や評判をしっかり確認したりすることが重要。また、フリーランス個人に依頼する場合、病気や急な事情で業務が滞るリスクもあるため、重要な業務の場合はバックアップ体制についても事前に確認しておくとよいでしょう。

BPOサービスは依頼業務に応じて変動

BPO(Business Process Outsourcing:業務プロセスの外部委託)サービスは、秘書業務に限らず企業の様々な業務プロセスを外部に委託するサービスです。秘書業務だけでなく、経理、人事、顧客対応など幅広い業務を一括して委託できるのが特徴です。

BPOサービスの料金は、依頼する業務内容や量によって大きく変動します。一般的には、月額制のプランが多く、最低利用料金が設定されていることもあります。小規模な利用であれば月額10万円程度から、大規模な業務委託になると数十万円以上になることも珍しくありません。

BPOサービスのメリットは、専門性の高い業務も含めて一括して外部委託できる点。

例えば、秘書業務と経理業務を同時に委託することで、業務間の連携がスムーズになり、効率化が図れます。また、大手BPO企業の場合、セキュリティ対策や品質管理が徹底されているケースが多く、安心して業務を任せられるでしょう。

ただし、小規模な秘書業務だけを委託したい場合は、コストパフォーマンスが悪くなる可能性があります。BPOサービスは、ある程度まとまった業務量がある場合や、秘書業務以外も含めた幅広い業務委託を検討している企業に向いているサービスといえるでしょう。

企業規模や業種によって最適なBPOサービスは異なりますので、複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。

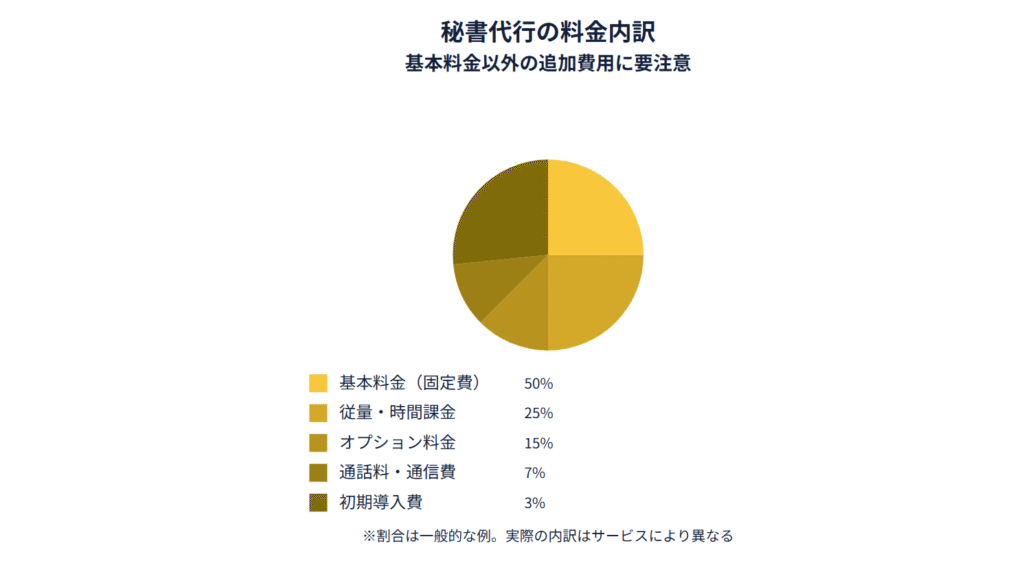

秘書代行の料金内訳は?

秘書代行サービスを契約する際は、表面上の金額だけでなく、実際にどのような費用がかかるのか、料金内訳をしっかり確認することが大切です。思わぬ追加料金が発生して「想定より高くついた」ということがないよう、料金体系を理解しておきましょう。

以下の5つの料金項目について詳しく説明します。

- 基本料金(固定費)

- 従量・時間課金

- オプション料金

- 通話料・通信費

- 初期導入費

基本料金(固定費)

基本料金は、サービスを利用するための最低限の固定費用です。

多くの秘書代行サービスでは月額制を採用しており、この基本料金に含まれる業務内容やサービス時間が明確に定められています。

例えば、「月額3万円プラン」には、「平日9時〜17時の対応」「月20時間までの業務」「基本的な電話対応とスケジュール管理」などが含まれるケースが一般的です。この基本料金は、業務量の多少にかかわらず毎月固定で発生します。

基本料金に何が含まれているかは各社によって大きく異なるため、契約前に必ず確認しておきましょう。特に、含まれる業務時間や業務内容には注目が必要です。自社の必要な業務がすべて基本料金内でカバーできるのか、それとも追加料金が必要になるのかを事前に把握しておくことが重要です。

また、一部のサービスでは年間契約が基本となっているケースもあり、短期解約時に違約金が発生することもあります。契約期間や解約条件についても忘れずにチェックしておきましょう。

従量・時間課金

基本料金に含まれる業務量や時間を超えた場合に発生するのが、従量制や時間課金です。例えば、月額プランで20時間までの業務対応が含まれている場合、21時間目からは追加料金が発生します。

時間課金の単価は各社によって異なりますが、一般的には1時間あたり2,000円〜3,500円程度が相場です。業務の複雑さや専門性によっては、より高額になるケースもあります。

また、業務量が変動しやすい企業の場合は、基本料金を抑えめに設定し、実際の利用量に応じて料金を支払う「完全従量制」のプランを選ぶことも検討の余地があります。この場合、利用が少ない月は費用を抑えられますが、繁忙期には費用が膨らむ可能性もあるため、年間を通した業務量の変動を見据えた判断が必要となるでしょう。

従量制を選ぶ際は、特に月末や年度末など業務が集中する時期の対応について事前に相談しておくことをおすすめします。急な業務増加に対応できるか、その場合の料金はどうなるかなど、細かい条件を確認しておくと安心です。

オプション料金

通常の業務範囲を超える特別な対応が必要な場合に発生するのがオプション料金です。主なオプションサービスとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 休日・夜間対応

- 外国語対応

- 外出対応

- 専門業務対応

オプションサービスは、必要に応じて柔軟に利用できる反面、想定外の費用増加につながる可能性もあります。日常的に必要となるオプションがある場合は、それを基本料金に含んだプランを選んだ方が経済的なケースもありますので、自社の業務特性に合わせた選択が大切です。

通話料・通信費

秘書代行サービスを利用する際、通話料や郵送費などの実費が別途請求されるケースがあります。これらは以下のようなものが代表的です。

- 電話代:代行業者が顧客対応のために発生した通話料金

- 郵送費:書類や荷物の発送にかかった実費

- 交通費:外出対応時の電車賃やタクシー代など

- コピー・印刷代:大量の資料印刷などが必要な場合の実費

これらの費用は実費精算となるため、利用量に応じて月々変動します。特に、電話対応が多い業種や、郵送物の取り扱いが多い業務では、この実費部分が予想以上に膨らむこともあるため注意が必要です。

契約前に、どの費用が実費精算となるのか、また毎月の請求書にどのように明細が記載されるのかを確認しておくと良いでしょう。中には、一定量までの通話料や郵送費を基本料金に含めているサービスもありますので、比較検討の際のポイントにしてみてください。

また、電話代については、自社の電話番号を転送して対応するタイプと、代行会社の電話番号で対応するタイプがあります。前者の場合は自社の電話契約に基づく通話料が発生しますが、後者の場合は代行会社側の通話料として請求される場合があります。

どちらのタイプを選ぶかによっても、実際にかかる費用が変わってくる点にも留意しましょう。

初期導入費

秘書代行サービスを利用開始する際、多くの場合「初期導入費」が発生します。これには以下のような費用が含まれます。

- 登録料・契約料:新規契約時の事務手続き費用

- マニュアル整備費:依頼者の業務フローや対応方法をマニュアル化する費用

- 研修費:担当スタッフへの業務引継ぎや教育にかかる費用

- システム設定費:メールやカレンダーなど各種システム連携の初期設定費用

初期導入費は一般的に1〜5万円程度が相場ですが、業務の複雑さや引き継ぎ内容によってはそれ以上になることもあります。この費用は基本的に初回のみの支払いとなりますが、担当者変更時に追加で発生するケースもあるため、契約前に確認しておくことが大切です。

また、この初期費用を抑えるためには、いくつかの方法があります。例えば、自社でマニュアルを事前に整備しておく、標準的な対応方法で問題ない業務から始めるなどの工夫が効果的です。

特に注目したいのは、複数の業務をまとめて依頼できるBPO(Business Process Outsourcing)サービスの活用です。秘書業務だけでなく、経理処理や顧客対応など、他にも外部委託したい業務がある場合は、それらをまとめてBPOに依頼することで、トータルの初期導入費を抑えられる可能性があります。

例えば、秘書代行と経理代行を別々の業者に依頼すると、それぞれに初期導入費が発生しますが、両方の業務を扱えるBPO業者に一括依頼すれば、一度の初期設定で済みます。また、業務間の連携もスムーズになりやすいというメリットもあるでしょう。

ただし、BPOサービスは一般的に規模の大きい業務委託向けの傾向があるため、小規模な業務委託だけを考えている場合は、専門の秘書代行サービスの方がコスト効率が良いケースもあります。自社の業務量や委託する業務の種類を踏まえて、最適な選択をしましょう。

秘書代行の費用による違い

秘書代行サービスを選ぶ際、料金プランによってサービス内容や対応範囲が大きく異なります。ここでは、費用によってどのような違いが生じるのか、主なポイントについて解説します。適切なサービスを選ぶために、以下の4つの観点から違いを理解しておきましょう。

以下の4つの要素について詳しく見ていきます。

- 業務範囲の広さ

- 対応時間・稼働量

- オンラインか派遣か

- 緊急対応の頻度

業務範囲の広さ

秘書代行サービスの料金を決める大きな要素の一つが「業務範囲の広さ」です。

一般的に、業務範囲が広がるほど料金は高くなります。

最も安価なプランでは、「電話対応のみ」「メール対応のみ」といった単一業務に特化したサービスがあります。例えば、単純な電話対応だけのサービスであれば月額1〜2万円程度から利用できるケースもあります。スケジュール管理や顧客データ入力といった基本的な秘書業務に限定すれば、比較的安価に抑えることが可能です。

一方、より専門性の高い業務を依頼する場合は料金が上昇します。例えば以下のような業務は追加料金が発生したり、より高額なプランが必要になったりします。

- 経理処理:請求書発行、入金管理、決算補助など

- 外国語対応:英語メールの対応、翻訳、英語での電話対応など

- 専門文書作成:契約書作成、提案書作成、プレゼン資料作成など

- マーケティング支援:SNS運用、メルマガ配信、顧客分析など

特に経理や外国語対応などは、専門スキルを持ったスタッフが必要となるため、通常の1.5〜2倍程度の料金設定になることが一般的です。例えば、基本的な秘書業務が月額5万円のプランでも、経理業務が加わると月額7〜10万円に跳ね上がるケースもあります。

費用を抑えるためには、自社で対応できる業務と外部に委託すべき業務を明確に分けることが大切です。特に専門スキルが必要な業務については、本当に外部委託する必要があるのか、費用対効果を考慮して判断しましょう。

対応時間・稼働量

秘書代行サービスの料金を左右するもう一つの重要な要素が「対応時間・稼働量」です。大きく分けると、以下のようなプランがあります。

- フルタイム稼働プラン:平日9時〜17時などの時間帯で専属スタッフが常時対応。月額8〜15万円程度が相場です。

- 定時間パッケージプラン:月に10時間、20時間などと時間数が決められたプラン。月額3〜8万円程度が相場です。

- スポット利用プラン:必要な時だけ利用するプラン。時間単位で課金され、1時間あたり2,000〜3,500円程度が一般的です。

- タスク単位プラン:「電話対応10件」「メール返信20件」など、業務量や成果物で課金するタイプ。タスクの難易度によって料金が変動します。

対応時間帯も料金に大きく影響します。通常、平日の9時〜17時や10時〜18時といった一般的な営業時間内の対応が基本料金の範囲となります。それ以外の時間帯—夜間や早朝、土日祝日—の対応が必要な場合は、追加料金が発生するケースがほとんどです。

例えば、平日の夜間対応(18時以降)では基本料金の1.25倍、土日祝日対応では1.5倍といった具合に割増料金が設定されていることが一般的です。24時間365日対応が必要な場合は、かなり高額なプランになると考えておいたほうが良いでしょう。

自社の業務特性に合わせた最適なプランを選ぶことが、コスト効率を高めるポイントです。例えば、定期的に発生する業務が決まっている場合は定時間パッケージプラン、業務量の変動が大きい場合はスポット利用プラン、常時対応が必要な場合はフルタイム稼働プランといった具合に、業務の特性に合わせて選択すると良いでしょう。

オンラインか派遣か

秘書代行サービスの提供形態としては、大きく分けて「オンライン(リモート)」と「派遣(常駐)」の2種類があります。この違いも料金に大きく影響します。

オンライン秘書代行は、電話やメール、クラウドサービスなどを活用してリモートで業務を行うタイプです。オフィスに人を常駐させる必要がないため、コスト面で大きなメリットがあります。一般的な料金相場は、同等の業務内容で比較した場合、派遣型の約60〜80%程度に抑えられることが多いです。

例えば、月40時間の秘書業務をオンラインで依頼する場合は月額5〜6万円程度が相場ですが、同じ業務を派遣型で依頼すると月額8〜10万円程度になることが一般的です。

一方、派遣(常駐)秘書は、実際にオフィスに来て業務を行うタイプです。オンラインと比較すると、概ね1.25倍〜1.5倍ほどの料金になると考えておく必要があります。これは、交通費や派遣に伴う諸経費、オフィスの確保などのコストが加算されるためです。

派遣型の秘書代行が割高になる要因としては、以下のような点が挙げられます。

- 通勤にかかる交通費の負担

- 労働基準法に基づいた就業時間管理の必要性

- 作業スペースやオフィス設備の確保

- より高度なトレーニングを受けたスタッフの配置

ただし、派遣型には「直接対面でのコミュニケーションがとれる」「社内の雰囲気を理解した対応ができる」「機密書類の取り扱いがしやすい」といったメリットもあります。特に重要な顧客対応や、社内の状況を把握する必要がある業務、オンラインでは対応しづらい書類や物品の取り扱いが多い業務などは、派遣型の方が向いているケースもあります。

業務の性質や予算に応じて、オンラインと派遣のどちらが適しているかを検討することが大切です。最近では、週に1〜2日だけ常駐して残りはリモート対応といった、ハイブリッド型のサービスも増えてきていますので、自社の業務特性に合わせた最適な形態を選びましょう。

緊急対応の頻度

秘書代行サービスを利用する上で見落としがちなのが「緊急対応の頻度」です。

突発的な業務依頼や短納期の対応が多いと、追加料金が発生するケースが多くなります。

一般的な秘書代行サービスでは、依頼から対応までに一定の準備時間(リードタイム)を設けています。例えば「依頼から24時間以内に対応」「翌営業日対応」といった具合です。この標準的なリードタイム内での対応であれば、基本料金の範囲内で対応してもらえますが、それよりも短い時間での対応が必要な場合は「緊急対応」として追加料金が発生することがほとんどです。

緊急対応料金の相場は、通常料金の1.5〜2倍程度です。例えば、通常1時間あたり2,500円の業務が、緊急対応では3,750円〜5,000円になることがあります。また、「2時間以内の対応」「即時対応」など、求める対応速度が速いほど割増率も高くなる傾向があります。

業種や業態によっては、緊急対応が頻繁に発生するケースもあるでしょう。そのような場合は、以下のような対策を検討すると良いでしょう。

- 緊急対応が含まれるプランを選ぶ:一部のサービスでは、月に数回までの緊急対応を基本料金に含めたプランを提供しています。頻繁に緊急対応が必要な場合は、このようなプランを選ぶと割安になることがあります。

- 優先対応オプションの追加:月額で一定の追加料金を支払うことで、常に優先的に対応してもらえるオプションを提供しているサービスもあります。

- 業務の計画性を高める:可能な限り計画的に業務を依頼することで、緊急対応の頻度を減らせないか検討してみましょう。

- 複数のサービスを併用する:通常業務は安価なサービスで、緊急対応が必要な業務は別のサービスでカバーするといった使い分けも効果的です。

緊急対応の頻度が高いビジネスの場合、この点を事前に秘書代行サービス会社と相談し、どのような対応が可能か、料金体系はどうなるかを明確にしておくことが重要です。

サービス選びの際は、単純な基本料金の比較だけでなく、自社の業務特性に合わせた緊急対応の可能性も考慮して検討しましょう。

秘書代行に依頼できること

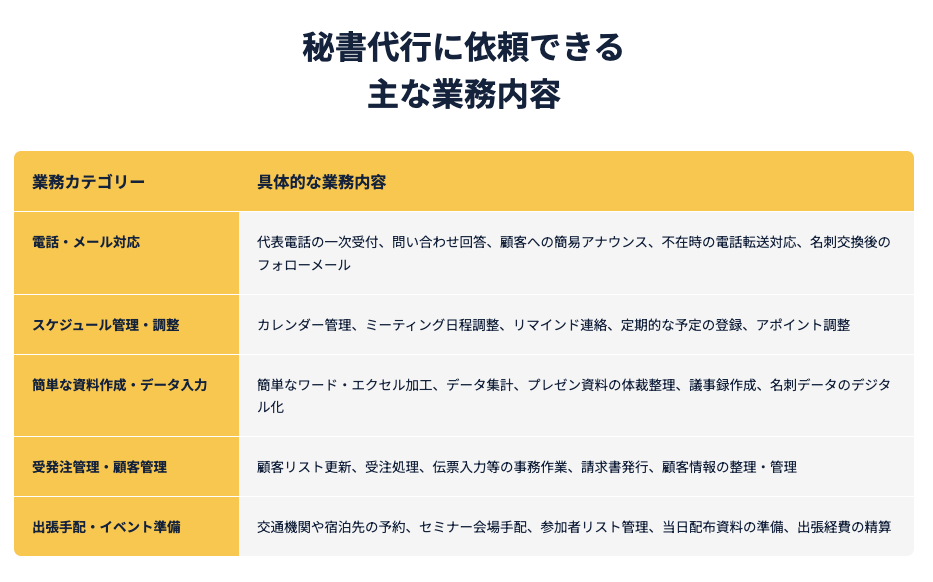

秘書代行サービスでは、さまざまな業務を外部に委託することができます。自社の業務負担を軽減するために、どのような業務を依頼できるのか、主な内容を以下の表にまとめました。

| 業務カテゴリー | 具体的な業務内容 |

|---|---|

| 電話・メール対応 | ・代表電話の一次受付・問い合わせ回答・顧客への簡易アナウンス・不在時の電話転送対応・名刺交換後のフォローメール |

| スケジュール管理・調整 | ・カレンダー管理・ミーティング日程調整・リマインド連絡・定期的な予定の登録・アポイント調整 |

| 簡単な資料作成・データ入力 | ・簡単なワード・エクセル加工・データ集計・プレゼン資料の体裁整理・議事録作成・名刺データのデジタル化 |

| 受発注管理・顧客管理 | ・顧客リスト更新・受注処理・伝票入力等の事務作業・請求書発行・顧客情報の整理・管理 |

| 出張手配・イベント準備 | ・交通機関や宿泊先の予約・セミナー会場手配・参加者リスト管理・当日配布資料の準備・出張経費の精算 |

これらの業務は、多くの秘書代行サービスで対応可能な一般的な内容です。ただし、サービスによって対応できる業務範囲は異なりますので、契約前に自社が依頼したい業務が対応可能かどうか確認することをおすすめします。

また、より専門的な業務(経理処理、マーケティング支援、翻訳など)については、対応可能かどうかだけでなく、追加料金が発生するかどうかも確認しておくと良いでしょう。自社の業務内容と優先度を整理した上で、最適なサービスを選ぶことが大切です。

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

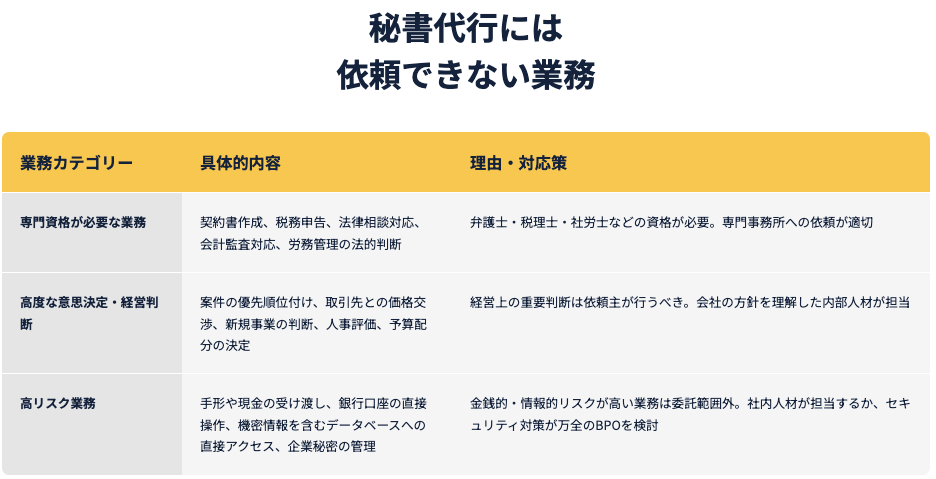

秘書代行には依頼できないこと

秘書代行サービスは多くの業務をサポートできますが、性質上依頼することができない、または避けた方が良い業務も存在します。以下の表では、秘書代行には一般的に依頼できない業務と、その理由・対応策についてまとめました。こうした業務を外部委託したい場合は、専門のサービスや専門人材に依頼できるBPOサービスを検討することをおすすめします。

| 業務カテゴリー | 具体的内容 | 理由・対応策 |

|---|---|---|

| 法務・税務などの専門資格が必要な業務 | ・契約書作成・税務申告・法律相談対応・会計監査対応・労務管理の法的判断 | 弁護士・税理士・社労士などの資格がないと行えない業務です。これらは専門資格を持つ人材や専門事務所への依頼が適切です。 |

| 高度な意思決定や経営判断を伴う作業 | ・案件の優先順位付け・取引先との価格交渉・新規事業の判断・人事評価・予算配分の決定 | 経営上の重要な判断は通常依頼主自身が行うべきです。特にBtoBサービスなどでの重要な意思決定は、会社の方針や状況を深く理解している内部人材が担当すべきでしょう。 |

| 高リスク業務(大金管理・機密情報の直接操作など) | ・手形や現金の受け渡し・銀行口座の直接操作・機密情報を含むデータベースへの直接アクセス・企業秘密を含む研究開発情報の管理・顧客の個人情報の直接処理 | 金銭的・情報的リスクが高い業務は、多くの秘書代行サービスでは委託範囲外となっています。これらの業務は社内の信頼できる人材が担当するか、セキュリティ対策が万全のBPOサービスを検討しましょう。 |

秘書代行サービスに業務を依頼する際は、これらの制限を理解し、適切な範囲で活用することが大切です。特に上記のような業務を外部委託したい場合は、一般的な秘書代行ではなく、より専門性の高いBPOサービスや、専門資格を持つ人材を擁する法人サービスを検討することをおすすめします。

また、秘書代行サービスに依頼する際は、業務の範囲や責任の所在を契約書に明確に記載しておくことも重要です。

どこまでの業務を依頼できるのか、事前にサービス提供会社と十分に相談した上で契約を結ぶようにしましょう。

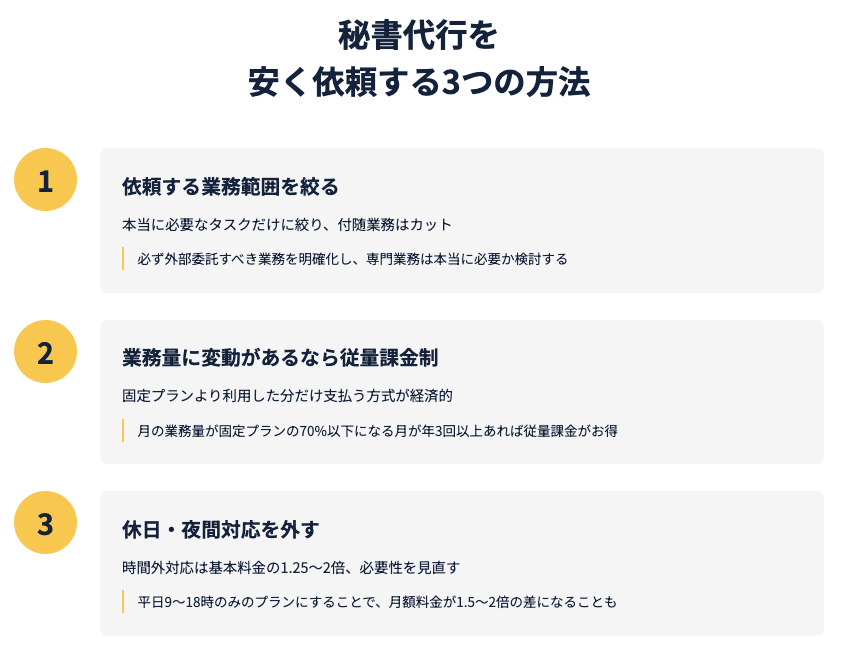

秘書代行を安く依頼する方法

秘書代行サービスは、業務の効率化や人件費削減に役立つ便利なサービスですが、予算内で最大限活用するためには、料金を抑える工夫も必要です。ここでは、秘書代行サービスを少しでも安く利用するための3つのポイントを紹介します。

以下の3つの方法について詳しく解説します。

- 依頼する業務範囲を絞る

- 業務量に変動があるなら従量課金制で

- 休日・夜間対応を外す

依頼する業務範囲を絞る 本当に必要なタスクだけ依頼し、付随業務はカットする

秘書代行サービスの費用を抑える最も効果的な方法は、依頼する業務範囲を必要最小限に絞ることです。「あれもこれも」と欲張りすぎず、本当に外部委託すべき業務に焦点を当てましょう。

まずは、自社の業務を以下のように分類してみることをおすすめします。

- 必ず外部委託すべき業務:時間がかかる割に付加価値が低い業務、専門的なスキルが必要な業務など

- できれば外部委託したい業務:あると便利だが必須ではない業務

- 社内で対応可能な業務:簡単に社内で処理できる業務、機密性が高い業務など

この分類を元に、まずは「1. 必ず外部委託すべき業務」だけを秘書代行に依頼することから始めると、コストを抑えられます。例えば、「電話対応だけ」「スケジュール調整だけ」といった具合に、最も負担になっている業務に絞ることで、月額料金を大幅に抑えることができます。

また、「付随業務のカット」も効果的です。例えば、会議のセッティングを依頼する場合、「参加者への連絡」だけを依頼し、「資料準備」や「議事録作成」は社内で対応するといった具合に業務を分割することで、コストを抑えられます。

専門的な業務(経理処理、翻訳など)は特に料金が高くなりがちですので、本当に必要かどうか検討することも大切です。場合によっては、専門業務だけを別の専門サービスに依頼し、基本的な秘書業務は安価なプランで済ませる「使い分け」も検討してみると良いでしょう。

業務量に変動があるなら従量課金制

業務量に変動がある場合は、固定料金プランよりも「従量課金制」や「時間制」のプランを選択する方が経済的なケースが多いです。

例えば、以下のような状況では従量課金制が向いています。

- 季節や月によって業務量に大きな波がある

- イベントや繁忙期だけ業務が増加する

- 新規プロジェクト立ち上げ時など、一時的に業務が増える

従量課金制では、利用した分だけ料金が発生するため、業務が少ない時期のコストを抑えられます。一般的に、「月の業務量が固定プランの70%以下になる月が年間で3か月以上ある」場合は、従量課金制の方が経済的になる可能性が高いです。

具体的な料金比較として、例えば月40時間のフルプランが月額8万円だとすると、従量課金制(1時間あたり2,500円)の場合、32時間以下の利用であれば従量課金制の方が安くなります。業務量が月によって20時間〜40時間と変動する場合は、年間トータルで見ると従量課金制の方がお得になるでしょう。

また、多くのサービスでは、「基本料金+従量部分」という組み合わせプランも提供しています。例えば「月額2万円の基本料+1時間あたり2,000円」といったプランです。業務の中で「必ず毎月発生する部分」と「変動する部分」がある場合は、このような組み合わせプランも検討する価値があります。

業務量を正確に把握するためには、1〜3か月程度、実際の業務量を記録してみることをおすすめします。その上で、固定プランと従量課金制のどちらが経済的かを計算してみましょう。

休日・夜間対応を外す

秘書代行サービスの料金を大きく左右するのが「対応時間」です。特に、休日対応や夜間対応、緊急対応などのオプションは料金を押し上げる大きな要因となります。これらの対応が本当に必要かどうか見直すことで、コストを抑えられる可能性があります。

一般的に、秘書代行サービスの基本料金は「平日9時〜18時」などの通常営業時間内の対応に対するものです。それ以外の時間帯—夜間、早朝、土日祝日—の対応を加えると、下記のような割増料金が発生することが多いです。

- 平日夜間(18時〜22時頃):基本料金の1.25〜1.5倍

- 土日祝日の日中:基本料金の1.5倍

- 深夜・早朝:基本料金の1.5〜2倍

- 緊急対応(即時対応など):基本料金の1.5〜2倍

これらの時間外対応をすべて含むプランと、平日日中のみのプランでは、月額料金に1.5〜2倍の開きが生じることも珍しくありません。例えば、平日日中のみのプランが月額5万円なら、24時間365日対応のプランだと月額7.5〜10万円になることがあります。

コスト削減のためには、以下のような工夫が効果的です。

- 業務の効率化:休日前に翌週の準備を済ませるなど、休日対応が必要ない業務フローを構築する

- 対応時間の絞り込み:「平日の9時〜18時のみ」など、最低限必要な時間帯に絞る

- 緊急対応の定義を明確化:本当に緊急を要する事項のみ時間外対応してもらい、それ以外は翌営業日対応にする

- 社内でのバックアップ体制構築:最低限の緊急対応は社内の当番制などでカバーする

多くの場合、「もしもの時のために」と過剰なサービスを契約してしまいがちですが、実際の業務内容を分析してみると、24時間対応が必要なケースは意外と少ないものです。過去半年〜1年の業務を振り返り、時間外の対応が本当に必要だったケースがどれくらいあったかを検証してみることをおすすめします。

また、時間外対応が月に数回程度しか発生しない場合は、基本プランは平日日中のみにして、必要な時だけスポットで追加料金を払う方が経済的なケースも多いです。月に2〜3回の緊急対応のために、毎月の基本料金が大幅に上がるプランを選ぶよりも、必要な時だけ追加料金を支払う方が、年間トータルでは安くなることがあります。

以上の3つのポイントを意識して秘書代行サービスを選ぶことで、必要な業務サポートを受けながらも、コストを適切に抑えることができるでしょう。

自社の業務特性や予算に合わせて、最適なサービスプランを選択してください。

費用を安くするならどこに依頼すべき?

秘書代行サービスをコスト効率よく活用するためには、「どこに依頼するか」という選択も重要です。ここでは、特に費用面から見た最適な依頼先について考えてみましょう。

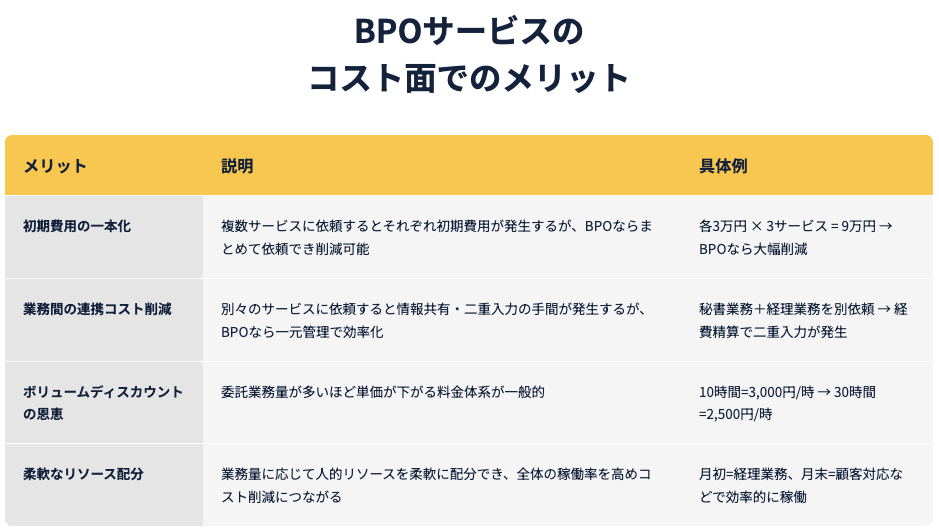

結論から言うと、複数の雑多な業務をまとめて依頼する場合は、BPO(Business Process Outsourcing)サービスがコスト効率の面でおすすめです。経理・法務、資料作成など専門スキルが必要な業務を、業務量に合わせて柔軟に依頼できる点が大きな強みとなります。

BPOサービスのコスト面でのメリット

BPOサービスが費用面で優位になる理由はいくつかあります。

| 理由 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 初期費用の一本化 | 複数サービスに依頼するとそれぞれ初期費用が発生するが、BPOならまとめて依頼でき削減可能 | 各3万円 × 3サービス = 9万円 → BPOなら大幅削減 |

| 業務間の連携コスト削減 | 別々のサービスに依頼すると情報共有・二重入力の手間が発生するが、BPOなら一元管理で効率化できる | 秘書業務+経理業務を別依頼 → 経費精算で二重入力が発生 |

| ボリュームディスカウントの恩恵 | 委託業務量が多いほど単価が下がる料金体系が一般的 | 10時間=3,000円/時 → 30時間=2,500円/時 |

| 柔軟なリソース配分 | 業務量に応じて人的リソースを柔軟に配分でき、全体の稼働率を高めコスト削減につながる | 月初=経理業務、月末=顧客対応 などで効率的に稼働 |

こんな場合はBPOがおすすめ

特に以下のようなケースでは、BPOサービスの費用対効果が高くなる傾向があります。

- 複数の異なる業務を外部委託したい場合:秘書業務だけでなく、経理、人事、マーケティングなど複数の業務領域を委託したい場合

- 専門スキルが必要な業務がある場合:法務書類のチェック、翻訳、専門的な資料作成など、特定のスキルセットが必要な業務を含む場合

- 業務量が変動する場合:繁忙期と閑散期の差が大きく、柔軟なリソース配分が必要な場合

- 業務の種類が多岐にわたる場合:電話対応から資料作成、データ入力、スケジュール管理まで、さまざまな業務を依頼したい場合

BPO選びのポイント

費用対効果の高いBPOサービスを選ぶためのポイントとしては、以下の点に注目しましょう。

- 料金体系の透明性:基本料金、従量部分、追加料金などの料金体系が明確で分かりやすいか

- 業務範囲の柔軟性:必要な業務だけを選んでカスタマイズできるか、不要なサービスを外せるか

- 専門人材の有無:委託したい専門業務に対応できる人材が確保されているか

- スケーラビリティ:業務量の増減に柔軟に対応できる体制が整っているか

- 契約期間の柔軟性:長期契約でなくても利用しやすいプランがあるか

秘書代行は人を雇うよりも安い?

「秘書代行を利用すべきか、それとも直接人材を雇用すべきか」—これは多くの経営者や管理職の方が直面する悩みです。両者にはそれぞれメリット・デメリットがありますが、特にコスト面での違いを中心に比較してみましょう。

人材雇用のコスト

まず、正社員として秘書を雇用する場合のコストを考えてみます。

- 給与:秘書職の平均年収は300〜500万円程度。月額に換算すると25〜42万円ほどになります。

- 社会保険料(事業主負担分):給与の約15〜20%。月額4〜8万円程度。

- オフィススペース:デスク・椅子・PC・電話などの設備投資、およびオフィス賃料の一部。月額で換算すると5〜10万円程度。

- 福利厚生費:健康診断、各種手当など。月額1〜3万円程度。

- 採用コスト:採用広告や面接にかかる時間的・金銭的コスト。一人採用につき30〜50万円程度(月額換算で考えると、在籍期間により変動)。

- 教育・研修コスト:業務マニュアル作成や指導にかかる時間的コスト。

これらを合計すると、正社員として秘書を雇用する場合、月額で最低でも35〜65万円程度のコストがかかると見積もられます。

また、アルバイトやパートタイムで雇用する場合でも、時給1,200〜1,500円として週20時間勤務で計算すると、月額10〜13万円の給与に加え、採用・教育コストや設備費などが発生します。

秘書代行のコスト

一方、秘書代行サービスを利用する場合のコストは以下の通りです。

- 基本料金:サービスによって異なりますが、標準的なプランで月額3〜10万円程度。

- 初期費用:契約時の登録料やマニュアル作成費用として1〜5万円程度(一時金)。

- オプション料金:特殊な業務や時間外対応などに応じて追加。

秘書代行サービスでは、社会保険料や福利厚生費、オフィススペースのコストなどは基本的に発生しません。また、病気や休暇による業務停止のリスクも軽減されます。

コスト比較の結論

単純な数字の比較では、秘書代行サービスの方が大幅に安くなるケースが多いと言えます。特に、以下のような場合は秘書代行の方がコスト効率が良くなります。

- 業務量が常にフルタイムに満たない場合:週に20〜30時間程度の業務であれば、秘書代行の方が圧倒的に安くなります。

- 専門的な業務が点在している場合:経理、翻訳、法務など、異なる専門スキルが必要な業務がある場合、それぞれの専門家を雇うよりも、さまざまなスキルを持ったスタッフがいるBPOサービスを利用する方が効率的です。

- 業務量の変動が大きい場合:繁忙期と閑散期の差が大きい場合、従量制の秘書代行サービスを利用することで、必要なときだけコストをかけることができます。

例えば、月40時間の秘書業務であれば、秘書代行サービスを利用すると月額8〜10万円程度ですが、パートタイム雇用でも最低12〜15万円程度のコストがかかります。正社員となれば35万円以上のコストとなり、その差は歴然としています。

コスト以外の考慮点

ただし、純粋なコスト面だけで判断するのではなく、以下のような点も考慮する必要があります。

- 業務の機密性:非常に機密性の高い情報を扱う場合は、自社雇用の方が安心感がある場合も。

- 社内文化の理解:長期的に一緒に働くことで社内の文化や価値観を深く理解してもらえるメリットもあります。

- 即時対応の必要性:常に即座の対応が必要な業務が多い場合は、専属の秘書がいた方が良いケースも。

- 対面コミュニケーションの重要性:対面での打ち合わせや調整が頻繁に必要な場合は、オフィスに常駐する秘書の方が適している場合も。

最適な選択は?

結論としては、以下のような判断基準が参考になります。

- フルタイムの業務量がある + 機密性の高い業務が多い + 即時対応が常に必要 → 正社員雇用

- 業務量は多いが、専門性は高くない + ある程度の対応スピードで問題ない → パートタイム雇用

- 業務量が少ない/変動が大きい + 様々な業務を効率的に処理したい + コスト効率重視 → 秘書代行サービス

多くの中小企業やスタートアップ、個人事業主にとっては、コスト効率と業務の柔軟性を考えると、秘書代行サービスの方が経済的な選択となるケースが多いでしょう。業務が成長し、常に一定量以上の秘書業務が発生するようになった段階で、直接雇用への切り替えを検討するというステップも一つの選択肢です。

コスト削減と業務効率化の両面から判断し、自社にとって最適な選択をしましょう。

また、試験的に秘書代行サービスを利用してみて、実際の効果を測定した上で長期的な判断をするというアプローチも有効です。

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

専門領域までまとめて頼むなら「ちょいサポ」

専門領域までまとめて頼むなら「ちょいサポ」をご検討ください。日本エキスパートホールディングス株式会社が運営する「ちょいサポ」は、記帳代行から給与計算、社会保険手続き、助成金申請サポート、各種申告業務まで、幅広い専門事務を月額2.5万円から利用できる総合的なバックオフィス支援サービスです。

「複数の専門業務をそれぞれ異なる業者に依頼するのは管理が大変」「事業拡大に伴い専門性の高い事務処理が必要になった」「バックオフィス業務全般を効率化したい」といったニーズに対応し、月3時間・1ヶ月から柔軟にサポートが可能。記帳代行、労務管理、税務申告、助成金申請など、事務に関わる専門領域をワンストップで提供しています。

「ちょいサポ」のサービス開始以来、「個別の専門事務を複数の業者に依頼していて非効率」「専門知識が必要な業務で対応に困っている」「バックオフィス全体を見直して業務効率化を図りたい」といった課題を抱える多くの企業様からご相談をいただいています。

こうしたお悩みに対して、「ちょいサポ」では貴社の事業規模や業務内容に合わせたオーダーメイドサポートを提供。記帳代行から各種専門事務まで、300社以上の事業推進を支援してきた経験豊富な専門スタッフがコンサルタント付きで対応します。適切な業務フローにより、正確性を保ちながら専門事務の効率化を実現。

複数業者への個別依頼で発生する管理コストや連携の課題も、総合的なサービス提供により解決できます。また、専門事務をまとめて依頼することで、個別発注と比較してトータルコストの削減も可能です。

バックオフィス業務の専門領域まで含めた効率化をご検討の方は、「ちょいサポ」へお気軽にご相談ください。