確定申告は個人事業主にとって年に一度の重要な手続きですが、帳簿の整理から申告書の作成まで多くの時間と専門知識を必要とします。特に事業が忙しい時期と重なることが多く、本業に集中したい事業者にとって大きな負担となりがちです。

そこで注目されているのが、確定申告の代行サービス。税理士への依頼が一般的ですが、最近では専門のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスも選択肢として浮上しています。

本記事では、確定申告代行の費用相場を契約形態別に詳しく解説していきます。手間のかかる専門的な事務作業を、コンサルタント付きで代行してもらえるBPOサービスなら、税理士への依頼よりもコストを抑えながら、プロフェッショナルなサポートを受けることが可能です。

確定申告代行の費用はいくらかかるのか?

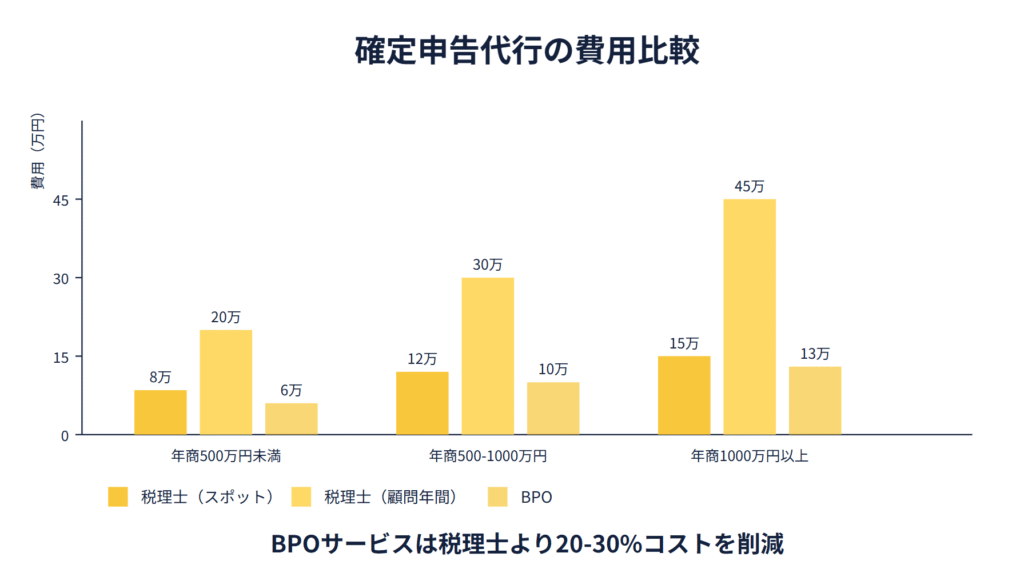

個人事業主の場合、年商500万円未満で税理士への依頼は7~8万円程度、BPOサービスなら5~6万円程度が相場。法人の場合は税理士15万円~、BPO12万円~が目安。年商規模や契約形態により変動します。

確定申告代行費用を安く抑える方法はあるか?

BPOサービスの利用で税理士への依頼より20~30%削減可能。事前に領収書整理や仕訳作業を自分で行うことで作業時間短縮によるコスト削減も効果的。複数業者の比較検討も重要です。

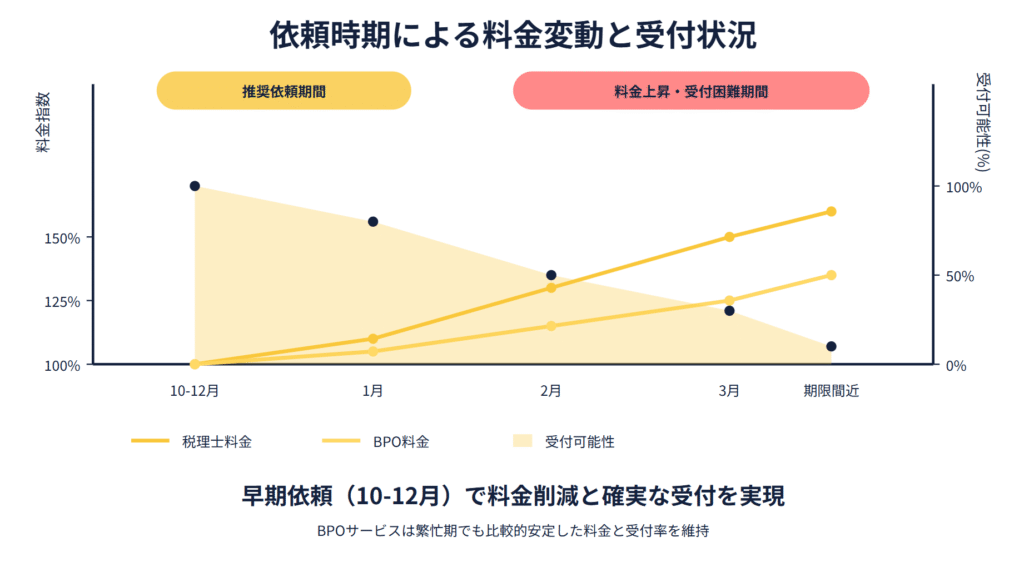

いつ頃依頼すればよいのか?

依頼先探しは申告期限の2~3ヶ月前(前年12月まで)が理想的。繁忙期(1~3月)は新規依頼を断られる可能性が高く、料金も割高に。ただし締切直前でもBPOサービスなら対応可能な場合があります。

確定申告代行の費用相場一覧表

確定申告の代行費用は、依頼先や申告内容によって大きく異なります。下記に代表的な依頼先ごとの費用相場を表にまとめました。

| 年商規模 | 個人事業主(スポット) | 個人事業主(顧問契約) | 法人(スポット) | 法人(顧問契約) | BPO(個人) | BPO(法人) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 500万円未満 | 7~8万円 | 月1~1.5万円+決算料 | 15万円~ | 月2~3万円+決算料 | 5~6万円 | 12~15万円 |

| 500万円~1,000万円 | 10~15万円 | 月1.5~2万円+決算料 | 20万円~ | 月3~4万円+決算料 | 8~12万円 | 15~18万円 |

| 1,000万円~3,000万円 | 15万円~ | 月2~3万円+決算料 | 25万円~ | 月4~6万円+決算料 | 12~15万円 | 18~22万円 |

| 3,000万円以上 | 20万円~ | 月3万円~+決算料 | 30万円~ | 月5万円~+決算料 | 15万円~ | 22万円~ |

※決算料は月額顧問料の4~6ヶ月分が目安

※記帳代行を含む場合は別途月額1.5~3.5万円程度が加算

この表からも分かるように、BPOサービスは税理士への依頼と比較して20~30%程度コストを抑えることができる傾向があります。また、年商が大きくなるほど、顧問契約の方がスポット依頼よりも年間トータルコストが安くなるケースが多くなります。

【契約型式別】確定申告代行の費用相場

確定申告代行を検討する際は、契約形態によって料金体系が大きく異なることを理解しておく必要があります。主な契約形態は以下の3つです。

- スポット依頼:確定申告時期のみの単発契約

- 顧問契約:年間を通じた継続的なサポート契約

- BPO(専門事務代行):アウトソーシングサービスの活用

それぞれの特徴と費用相場について詳しく見ていきましょう。

税理士に確定申告のみを依頼する場合

スポット依頼は、確定申告時期のみに限定したサービス。年間を通じた税務相談は含まれず、申告書作成と提出代行が主な業務内容となります。

料金体系は基本的に「確定申告料金(年1回)+オプション費用」の構成です。取引件数や売上規模に応じて料金が設定されることが一般的。

費用相場表(スポット依頼)

| 年商規模 | 個人事業主 | 法人 |

|---|---|---|

| 500万円未満 | 7~8万円 | 15~20万円 |

| 500万円~1,000万円 | 10~15万円 | 20~25万円 |

| 1,000万円~3,000万円 | 15~20万円 | 25~35万円 |

| 3,000万円以上 | 20万円~ | 35万円~ |

※青色申告は白色申告より2~3万円高くなる場合があります。

※消費税申告が必要な場合は別途5~10万円程度が加算されます

スポット依頼のメリットは、顧問契約と比較して年間コストを抑えられること。ただし、繁忙期(1月~3月)は新規依頼を断られる可能性が高く、早めの相談が必要です。

税理士と顧問契約を行う場合

顧問契約では月額料金と決算申告料を組み合わせた料金体系が一般的。月額顧問料に加えて、年1回の決算申告料(月額顧問料の4~6ヶ月分が目安)が発生します。

費用相場表(顧問契約)

※上記に加えて決算申告料(月額顧問料の4~6ヶ月分)が年1回発生

| 年商規模 | 個人事業主 | 法人 |

|---|---|---|

| 500万円未満 | 月額8,000~12,000円 | 月額20,000~25,000円 |

| 500万円~1,000万円 | 月額10,000~15,000円 | 月額25,000~35,000円 |

| 1,000万円~3,000万円 | 月額15,000~25,000円 | 月額30,000~50,000円 |

| 3,000万円以上 | 月額20,000円~ | 月額40,000円~ |

顧問契約で依頼できる主な業務

- 月次試算表の作成

- 記帳代行・帳簿チェック

- 税務相談・アドバイス

- 節税対策の提案

- 各種届出書の作成・提出

- 給与計算(オプション)

- 年末調整業務

- 税務調査立会い

- 経営相談・財務アドバイス

顧問契約の最大のメリットは、年間を通じて専門的なサポートを受けられること。特に売上が1,000万円を超える事業者にとっては、適切な節税対策により顧問料以上の効果を得られるケースが多くあります。

BPOに依頼する場合

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)は、専門事務代行会社が提供するサービス。税理士資格を持たないスタッフが業務を行うため、税理士への依頼と比較してコストを抑えることが可能です。

料金体系は確定申告代行に特化したパッケージ料金が中心。記帳代行から申告書作成までをワンストップで提供する場合が多くなっています。

費用相場表(BPO)

| 年商規模 | 個人事業主 | 法人 |

|---|---|---|

| 500万円未満 | 5~7万円 | 12~15万円 |

| 500万円~1,000万円 | 8~12万円 | 15~20万円 |

| 1,000万円~3,000万円 | 12~16万円 | 20~25万円 |

| 3,000万円以上 | 15万円~ | 25万円~ |

※記帳代行込みの料金設定が一般的

※税務署への提出代行は含まれない場合があります

BPOサービスの特徴は、税理士への依頼と比較して20~30%程度のコスト削減が期待できること。ただし、複雑な税務判断や節税提案については対応範囲が限定される場合があります。コンサルタント付きのBPOサービスを選ぶことで、専門的なアドバイスも受けることが可能です。

【個人・法人別】確定申告代行の費用相場

確定申告代行の費用は、依頼者の事業形態によって大きく異なります。ここでは以下の3つのケースに分けて、年商・年収規模別の費用相場をご紹介します。

- 個人事業主:白色申告と青色申告で料金が変動

- 法人:顧問契約とスポット依頼の選択肢

- サラリーマン(副業):副業規模に応じた料金設定

個人事業主の場合

個人事業主の確定申告代行費用は、申告の種類と事業規模によって決まります。

白色申告の費用相場

- 年商300万円未満:3~5万円

- 年商300万円~500万円:5~7万円

- 年商500万円~1,000万円:7~10万円

- 年商1,000万円以上:10万円~

白色申告は帳簿付けが比較的簡単なため、費用を抑えることが可能。ただし、控除額が少ないため節税効果は限定的です。

青色申告の費用相場

- 年商300万円未満:5~8万円

- 年商300万円~500万円:8~12万円

- 年商500万円~1,000万円:12~15万円

- 年商1,000万円以上:15万円~

青色申告は複式簿記での記帳が必要なため、白色申告より2~3万円高くなるのが一般的。しかし、65万円の特別控除を受けられるため、多くの場合で税理士費用以上の節税効果を期待できます。

記帳代行も同時に依頼する場合は、上記金額に月額1.5~3万円程度が加算されます。

法人の場合

法人の確定申告代行は、個人事業主と比較して複雑な処理が必要となるため、費用相場も高めに設定されています。

顧問契約の費用相場

- 年商1,000万円未満:月額20,000~30,000円+決算料100,000~150,000円

- 年商1,000万円~3,000万円:月額30,000~40,000円+決算料150,000~200,000円

- 年商3,000万円~5,000万円:月額40,000~50,000円+決算料200,000~250,000円

- 年商5,000万円以上:月額50,000円~+決算料250,000円~

顧問契約では決算申告以外にも、月次試算表作成、税務相談、節税アドバイスなど幅広いサポートを受けることができます。

スポット決算・確定申告のみの費用相場

- 年商1,000万円未満:150,000~200,000円

- 年商1,000万円~3,000万円:200,000~300,000円

- 年商3,000万円~5,000万円:300,000~400,000円

- 年商5,000万円以上:400,000円~

スポット依頼は顧問契約と比較して単価が割高になりますが、年間トータルコストは抑えることが可能。ただし、繁忙期の依頼は受けてもらえない場合があります。

サラリーマン(副業など)の場合

副業を行うサラリーマンの確定申告代行費用は、基本的に個人事業主と同様の料金体系となります。

白色申告の費用相場

- 副業年収50万円未満:30,000~40,000円

- 副業年収50万円~100万円:40,000~50,000円

- 副業年収100万円~300万円:50,000~70,000円

- 副業年収300万円以上:70,000円~

青色申告の費用相場

- 副業年収50万円未満:50,000~60,000円

- 副業年収50万円~100万円:60,000~80,000円

- 副業年収100万円~300万円:80,000~100,000円

- 副業年収300万円以上:100,000円~

サラリーマンの場合、給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要に。副業の規模が小さい場合でも、適切な経費計上により税理士費用以上の節税効果を得られるケースが多くあります。

会社員特有の控除(給与所得控除など)と副業の経費を適切に組み合わせることで、より効果的な節税対策が可能となります。

【収入種別】確定申告代行の費用相場

確定申告代行の費用は、申告する所得の種類によっても大きく変動します。収入の性質や取引の複雑さに応じて、税理士の作業時間や専門知識の必要度が異なるためです。

以下の4つの収入パターン別に、費用相場と特徴を詳しく解説していきます。

- 副業収入:事業所得と雑所得の判定が重要

- 投資関連:損益通算や繰越控除の適用

- 不動産収入:減価償却や特例適用の検討

- 海外所得:外国税額控除など特殊論点への対応

副業収入を申告する場合

近年急増している副業収入の確定申告では、所得区分の判定が最も重要なポイントとなります。

主な副業の種類と特徴

- クラウドソーシング:継続性があれば事業所得、単発なら雑所得

- アフィリエイト・ブログ収入:規模により事業所得か雑所得かを判定

- せどり・転売:仕入れがあるため経費計上の範囲が広い

- YouTuber・インフルエンサー:機材費用など専門的な経費処理が必要

事業所得として認められれば青色申告特別控除(最大65万円)の適用が可能になりますが、雑所得の場合は控除額が限定的。この判定には専門知識が必要となります。

費用相場

- 副業年収50万円未満:30,000~50,000円

- 副業年収50万円~200万円:50,000~80,000円

- 副業年収200万円以上:80,000円~

経費として計上できる項目の検討や、事業所得・雑所得の適切な判定により、税理士費用以上の節税効果を期待できる場合が多くあります。

株式・仮想通貨・FXなどを申告する場合

投資関連の所得は、損益通算や繰越控除などの特例適用により大幅な節税が可能。ただし、正確な計算には専門知識が必要不可欠です。

株式投資・投資信託・FXの場合

- 損益通算:異なる証券会社での取引を合算

- 繰越控除:3年間の損失繰越が可能

- 特定口座(源泉徴収あり)でも申告により有利になるケースあり

費用相場

- 取引件数50件未満:40,000~60,000円

- 取引件数50~200件:60,000~80,000円

- 取引件数200件以上:80,000円~(件数に応じて加算)

仮想通貨取引は計算が最も複雑な分野の一つ。取引履歴の整理から始まり、移動平均法や総平均法による取得価格の計算が必要となります。

- 複数取引所の履歴統合:各取引所からのデータダウンロードと統合処理

- DeFi取引:分散型金融での複雑な取引記録の整理

- ハードフォーク・エアドロップ:無償取得した仮想通貨の評価

費用相場

- 取引件数100件未満:60,000~80,000円

- 取引件数100~500件:80,000~120,000円

- 取引件数500件以上:120,000円~(取引所数や複雑さにより大幅増額の場合も)

不動産収入(賃貸・売却)を申告する場合

不動産所得は減価償却費の計算や各種特例の適用により、税理士の専門性が最も発揮される分野です。

賃貸不動産(アパート・マンション・駐車場等)の場合

- 減価償却費:建物・設備の耐用年数に応じた計算

- 修繕費vs資本的支出:経費計上可能な範囲の判定

- 青色申告特別控除:不動産所得でも65万円控除が適用可能

費用相場(賃貸不動産)

- 物件数1~2件:50,000~70,000円

- 物件数3~5件:70,000~100,000円

- 物件数6件以上:100,000円~

売却益(譲渡所得)の計算では、各種特例の適用により大幅な節税が可能。特に居住用不動産の3,000万円特別控除は効果が絶大です。

- 居住用3,000万円特別控除:マイホーム売却時の特例

- 軽減税率の特例:10年超所有の居住用不動産

- 買換えの特例:特定の要件を満たす場合の課税繰延

費用相場(不動産売却)

- 基本申告に追加:30,000~50,000円

- 複数物件同時売却:50,000円~

- 複雑な特例適用:別途相談

海外からの所得を申告する場合

海外所得の申告は、国際税務の専門知識が必要な最も複雑な分野。外国税額控除や移転価格税制など、特殊な論点への対応が求められます。

主な海外所得の種類

- 海外投資:外国株式、海外不動産、海外預金の利子

- 海外法人との取引:輸出入、技術提供、ロイヤリティ

- 海外勤務:現地法人での給与、海外出張手当

特殊論点への対応

- 外国税額控除:海外で納付した税額の控除計算

- 移転価格税制:関連会社間取引の適正価格算定

- 租税条約:二重課税回避のための条約適用

費用相場

- 海外投資のみ:80,000~120,000円

- 海外法人との取引あり:150,000円~

- 移転価格等の複雑論点:別途見積もり(数十万円~)

海外所得の申告では、国内所得のみの場合と比較して50~100%程度の費用増加が一般的。ただし、適切な外国税額控除の適用により、大幅な節税効果を期待できる場合が多くあります。

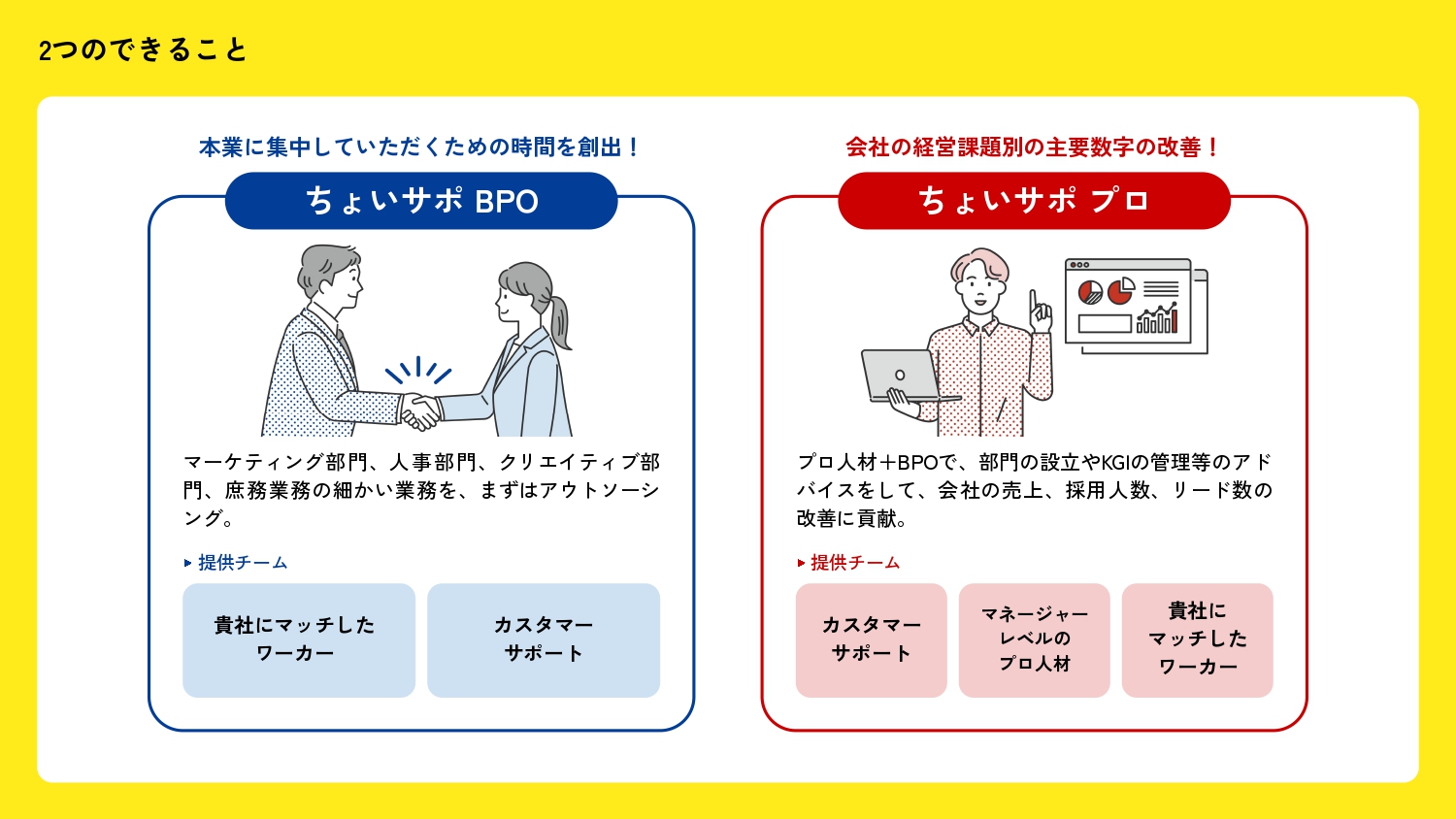

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

確定申告が必要・不要なケースは?

確定申告の必要性を正しく判断することは、適切な税務処理の第一歩。申告義務があるにも関わらず手続きを怠ると、加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があります。

一方で、申告義務がない場合でも、確定申告により税金の還付を受けられるケースも多数存在。ここでは以下の3つのパターンに分けて詳しく解説します。

- 確定申告が必要なケース:法的な申告義務があるパターン

- 確定申告が不要なケース:手続き不要で問題ないパターン

- 申告すると得になるケース:義務はないが還付が期待できるパターン

確定申告が必要なケース

以下の条件に該当する方は、法律により確定申告が義務付けられています。期限内に申告を行わない場合、税務上のペナルティが発生する可能性があるため注意が必要です。

事業を営んでいる方

- 個人事業主・フリーランス:事業による所得がある場合は原則として申告必須

- 法人:株式会社、合同会社等のすべての法人は決算申告が必要

- 農業・不動産業:事業的規模で行っている場合は事業所得として申告

事業所得がある場合、年間所得が赤字であっても申告することで損失を3年間繰り越すことが可能。将来の黒字と相殺できるため、赤字でも申告するメリットがあります。

給与所得者で特定条件に該当する方

- 年間給与収入2,000万円超:高額所得者は年末調整の対象外

- 2ヶ所以上からの給与:メインの勤務先以外で年末調整を受けていない給与がある場合

- 給与以外の所得が20万円超:副業、投資、不動産等による所得の合計額

副業の所得計算では「収入-必要経費=所得」となるため、必要経費を適切に計上することで20万円以下に抑えられる場合があります。

その他の所得がある方

- 不動産所得:アパート経営、駐車場経営、土地・建物の賃貸による収入

- 譲渡所得:株式、不動産、ゴルフ会員権等の売却による利益

- 一時所得:生命保険の満期金、競馬・競輪の払戻金(年間50万円超)

不動産所得や譲渡所得では、各種特例の適用により大幅な節税が可能。専門知識を要するため、税理士への相談を検討することをおすすめします。

確定申告が不要なケース

以下の条件を満たす方は、確定申告を行う必要がありません。ただし、申告により税金の還付を受けられる場合もあるため、後述の「得になるケース」もあわせて確認しましょう。

年末調整で完結するサラリーマン

- 給与収入が1ヶ所のみ:メインの勤務先でのみ給与を受けている

- 年間給与収入2,000万円以下:高額所得者の基準を下回っている

- 給与以外の所得が20万円以下:副業や投資による所得が少額

年末調整では、生命保険料控除や地震保険料控除、扶養控除等の基本的な所得控除が適用されます。勤務先に必要書類を提出することで、適切な税額調整が行われる仕組みです。

副業所得が少額の場合

- 副業の年間所得が20万円以下:収入から必要経費を差し引いた金額で判定

- 源泉徴収されている場合も同様:所得金額が基準となる

ただし、住民税については20万円以下であっても申告が必要な自治体が多数。確定申告を行わない場合は、別途住民税の申告手続きを行う必要があります。

公的年金のみの場合(一定条件下)

- 公的年金収入400万円以下:厚生年金、国民年金等の公的年金のみ

- 年金以外の所得20万円以下:その他の所得が少額の場合

公的年金からは所得税が源泉徴収されており、多くの場合で税額調整が完了している状況です。

しなくてもよいが得になるケース

申告義務がない場合でも、確定申告により税金の還付を受けられるケースが多数あります。特に各種控除を活用することで、大幅な節税効果を期待できる場合も。

各種控除により還付が受けられる場合

- 医療費控除:年間医療費が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超える場合

- ふるさと納税:寄附金控除により税額軽減(ワンストップ特例を利用しない場合)

- 住宅ローン控除:住宅購入初年度は確定申告が必要(2年目以降は年末調整で対応可能)

医療費控除では、家族全員の医療費を合算することが可能。通院のための交通費や薬局での医薬品購入費も対象となるため、想像以上の控除額になるケースがあります。

源泉徴収で税金を納めすぎている場合

- 副業で源泉徴収されている:税率10.21%で徴収されているが実際の税率がより低い場合

- 複数の収入源がある:それぞれで源泉徴収されているため重複して税金を納付

副業による原稿料や講演料では、収入金額の10.21%が源泉徴収される仕組み。しかし、必要経費を差し引いた所得に対する実際の税率がより低い場合、確定申告により還付を受けることができます。

事業の赤字と他の所得を相殺できる場合

- 事業所得の赤字:給与所得等の他の所得と損益通算が可能

- 不動産所得の赤字:ただし、土地取得のための借入金利子は損益通算の対象外

事業を始めたばかりで赤字が出ている場合、給与所得から事業の赤字分を差し引くことで大幅な還付を受けられる可能性があります。適切な損益通算により、予想以上の節税効果を期待できるでしょう。

確定申告を税理士に依頼すると節税につながるのか

「税理士に依頼すると費用がかかるから、自分でやった方がお得なのでは?」と考える方も多いでしょう。しかし実際には、税理士の専門知識により適切な節税対策を実施することで、依頼費用以上の効果を得られるケースが少なくありません。

税理士による節税効果の具体例

個人で確定申告を行う場合、「これは経費になるのか?」という判断に迷うことが多々あります。税理士であれば、法的根拠に基づいて経費計上の可否を適切に判断可能。

- 家事関連費の按分:自宅兼事務所の光熱費、通信費等の適切な按分計算

- 減価償却の活用:設備投資の償却方法選択による税負担の平準化

- 青色申告特別控除:65万円控除を受けるための要件整備

例えば年商500万円の個人事業主の場合、適切な経費計上により所得を50万円圧縮できれば、所得税・住民税合わせて約15万円の節税効果。税理士費用10万円を上回る効果を期待できます。

税制には多数の特例措置や控除制度が存在しますが、適用要件が複雑で見落としやすいのが実情。税理士であれば最新の税制改正も含めて、活用可能な制度を漏れなく適用できます。

- 小規模企業共済等掛金控除:年間最大84万円の所得控除

- セーフティ共済の掛金控除:年間最大240万円の損金算入

- 不動産の3,000万円特別控除:居住用不動産売却時の大幅減税

特に不動産売却では、適切な特例適用により数百万円単位の節税効果を得られる場合があります。

税理士が作成した申告書は、一定の信頼性があると税務署からも認識されています。そのため税務調査の対象となるリスクが軽減され、間接的な節税効果も期待可能。

仮に税務調査が実施された場合でも、税理士が代理人として対応することで、追加税額の発生を最小限に抑えることができるでしょう。

年商1,000万円を超える事業者の場合、税理士費用以上の節税効果を得られる可能性が高くなります。特に以下のような投資を検討している場合、税理士のアドバイスは必須です。

- 設備投資による即時償却:特定の設備は初年度全額損金可能

- 退職金準備:小規模企業共済や法人の退職金制度活用

- 法人成りのタイミング:個人事業から法人への移行による節税

確定申告の代行費用を安く抑える方法

確定申告代行の費用を抑えたい場合、いくつかの工夫により大幅なコストダウンが可能です。主な方法として以下の3つが挙げられます。

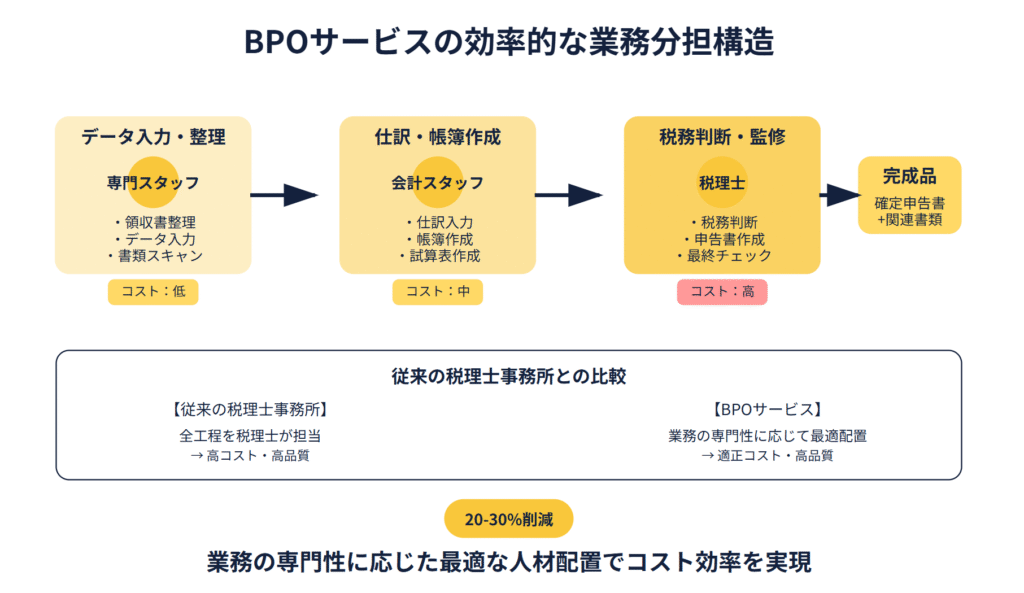

- BPOサービスの活用:業務の専門性に応じた使い分け

- 事前の情報整理:依頼前の準備による作業時間短縮

- 比較検討の実施:複数業者からの見積もり取得

それぞれの方法について、具体的な節約効果とともに詳しく解説していきます。

BPOサービスに依頼する

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスは、確定申告代行費用を効果的に抑える最有力の選択肢。税理士への依頼と比較して20~30%程度のコスト削減を期待できます。

BPOサービスでは、業務の専門性に応じて最適な人材を配置する仕組み。単純な事務作業は税理士資格を持たないスタッフが担当し、税務判断が必要な部分のみ税理士が対応します。

- データ入力・整理:専門スタッフによる効率的な作業

- 帳簿作成・仕訳:会計知識を持つスタッフが担当

- 税務判断・申告書作成:税理士が最終チェックと作成を実施

この業務分担により、税理士のコストが高い作業時間を最小限に抑制。結果として依頼者の費用負担も大幅に軽減されます。

単なる事務代行ではなく、コンサルタントが付くBPOサービスを選択することで、税務アドバイスも併せて受けることが可能。税理士への直接依頼と比較して、以下のような費用メリットがあります。

- 年商500万円未満:税理士8万円→BPO6万円(25%削減)

- 年商500万円~1,000万円:税理士12万円→BPO9万円(25%削減)

- 年商1,000万円以上:税理士15万円→BPO12万円(20%削減)

仕分け作業など情報整理は自分でしておく

確定申告代行費用の大部分を占めるのが、領収書の整理や仕訳作業にかかる人件費。事前に自分で整理しておくことで、代行業者の作業時間を大幅に短縮できます。

効果的な事前準備の方法

- 月別の領収書整理:事業用とプライベートに分類し、月ごとにファイリング

- 勘定科目の仮決め:会計ソフトや簿記の知識がなくても、大まかな分類は可能

- 預金通帳の記帳:取引内容を記載したメモの添付

これらの準備により、代行業者の作業時間を30~50%程度短縮可能。仕訳数に応じて課金される場合、大幅な費用削減効果を期待できるでしょう。

クラウド会計ソフトを導入することで、銀行口座やクレジットカードとの自動連携が可能。手作業での仕訳入力が大幅に削減され、代行費用の圧縮につながります。

- 自動仕訳の活用:定期的な取引の自動処理設定

- レシート撮影機能:スマートフォンでの簡単入力

- 消費税区分の自動判定:税率変更にも自動対応

月額1,000円程度の会計ソフト費用により、年間数万円の代行費用削減を実現できるケースも多数報告されています。

事前に比較検討しておく

確定申告代行サービスは、業者によって料金体系や提供内容が大きく異なります。複数業者から見積もりを取得し、比較検討することで最適な選択が可能です。

効果的な比較検討のポイント

- 基本料金の比較:年商規模に応じた基本料金の確認

- オプション料金の精査:記帳代行、税務相談等の追加費用

- 対応範囲の確認:申告書作成のみか、税務署提出まで含むか

同じ条件でも業者により2~3万円の料金差が生じることも珍しくありません。年商500万円の個人事業主の場合、A社8万円、B社12万円、C社6万円といった具合に大きな開きがあります。

確定申告の繁忙期(1月~3月)を避けて早期に相談することで、以下のメリットを享受できます。

- 料金の割引:閑散期料金として10~20%程度の割引

- 丁寧な対応:時間的余裕があるため、より詳細なサービス提供

- 業者選択の幅:繁忙期は新規受付を停止する業者が多数存在

遅くとも前年の12月までには複数業者への相談を開始し、年明けから本格的な作業に着手する流れが理想的。この準備により、費用面だけでなくサービス品質の向上も期待できるでしょう。

確定申告の代行を依頼するタイミングは?

確定申告代行サービスを利用する際、依頼するタイミングは成功の鍵を握る重要な要素です。適切な時期に依頼することで、より良いサービスを受けられるだけでなく、費用面でもメリットを享受できます。

確定申告の期限は毎年3月15日(土日祝の場合は翌平日)に設定されており、この期限に向けて税理士業界は繁忙期を迎えます。この繁忙期の特徴を理解し、戦略的に依頼タイミングを選択することが重要です。

以下の2つの観点から、最適な依頼タイミングについて詳しく解説していきます。

- 早期準備の重要性:2~3ヶ月前からの準備が成功の秘訣

- 緊急時の対応策:締切直前でも対応可能なBPOサービスの活用

依頼先探しは2~3か月前に完了しておく

確定申告代行を成功させるためには、遅くとも申告期限の2~3ヶ月前、つまり前年の12月までには依頼先を決定しておくことが理想的です。

1月から3月15日までの期間は、税理士業界にとって最も忙しい時期。多くの事務所では以下のような状況となります。

- 新規依頼の受付停止:既存顧客の対応で手一杯となり、新規依頼を断るケースが増加

- 料金の割増設定:受付する場合でも、通常料金の1.5~2倍程度の割増料金を設定

- 対応品質の低下:時間的制約により、十分な相談時間や丁寧な説明が困難

実際に、繁忙期に駆け込みで依頼しようとした場合、10社に問い合わせても1~2社しか対応してもらえないケースも珍しくありません。

前年の10月~12月頃に依頼することで、以下のような大きなメリットを享受できます。

料金面でのメリット

- 閑散期割引:通常料金から10~20%程度の割引適用

- 早期依頼割引:事務所によっては専用の割引制度を設定

- オプション料金の削減:記帳代行等の追加サービスも割安料金で提供

サービス品質面でのメリット

- 十分な相談時間:事業内容や取引の詳細について、じっくりと打ち合わせが可能

- 節税提案の充実:来年度の税制改正や事業計画を踏まえた包括的なアドバイス

- 書類準備の余裕:必要書類の収集や整理について、段階的な準備指導

早期に依頼することで、当年度中に実施可能な節税対策についてもアドバイスを受けることができます。

- 設備投資による即時償却:12月31日までに取得すれば当年度の損金算入が可能

- 小規模企業共済の加入:年末までの加入により最大84万円の所得控除

- ふるさと納税の最適化:所得水準に応じた適切な寄附金額の算定

これらの節税対策により、税理士費用を大幅に上回る節税効果を得られる可能性があります。

締め切り直前でもBPOなら依頼しやすい

「気づいたら確定申告の期限が迫っていた」「税理士に断られてしまった」という緊急事態でも、BPOサービスなら対応してもらえる可能性が高くなります。

BPOサービスは税理士事務所と比較して、以下の理由により緊急対応に強い特徴があります。

豊富な人的リソース

- 専門スタッフの確保:確定申告業務に特化したスタッフを多数配置

- 外注ネットワーク:繁忙期には協力業者との連携により処理能力を拡大

- 24時間体制:シフト制による長時間対応が可能

効率化されたオペレーション

- 標準化されたプロセス:業務フローが体系化されており、短時間での処理が可能

- ITシステムの活用:会計ソフトや書類管理システムにより作業効率を大幅向上

- 分業体制:入力、チェック、最終確認の各段階で専門スタッフが対応

ただし、締切直前の依頼には以下のような制約も存在します。

料金面での制約

- 緊急対応料金:通常料金の1.2~1.5倍程度の割増料金が発生

- 特急料金の適用:1週間以内の納期の場合、さらに追加料金が必要

- オプション制限:時間的制約により、一部のサービスは対応不可

サービス内容の制限

- 節税提案の限定:当年度中に実施可能な節税対策は既に期限切れ

- 相談時間の短縮:必要最小限の打ち合わせのみで進行

- 書類の簡素化:詳細な分析資料等の作成は省略される場合がある

締切直前でもスムーズに依頼を進めるためには、以下の準備が重要です。

書類の完全な準備

- 領収書の月別整理:すべての経費関連書類を整理済みの状態で提供

- 売上データの集計:請求書や入金記録を一覧表として作成

- 前年度申告書の準備:比較検討用として前年度の申告書類を用意

連絡体制の確保

- 迅速なレスポンス:BPO業者からの質問や確認事項に即座に回答

- 柔軟なスケジュール調整:平日日中以外の時間帯での打ち合わせにも対応

- 電子データでのやり取り:メールやクラウドストレージを活用した効率的な情報共有

緊急対応が可能なBPOサービスを事前にリストアップしておき、万が一の事態に備えておくことも重要な危機管理と言えるでしょう。

「ちょいサポ」は手間のかかる専門的な事務作業をコンサルタント付きで代行するBPOサービスです。「事務を捌く人員が欲しいが、新規で採用するほどではない」「採用では間に合わない・コストが高い」という場合にはぜひご相談ください。

>>専門事務代行「ちょいサポ」を詳しく見る

>>サービス資料をダウンロードする

>>無料で相談する

確定申告代行の依頼先を選ぶポイント

確定申告代行サービスを選択する際は、単純に料金の安さだけで判断するのは危険です。税務処理の正確性や将来的なリスク回避を考慮し、総合的な観点から依頼先を選定することが重要となります。

適切な依頼先を選ぶことで、確定申告の品質向上だけでなく、長期的な事業運営においても大きなメリットを享受できるでしょう。以下の3つの観点から、依頼先選定の重要なポイントをご紹介します。

- 税理士の監修体制:税務処理の正確性と法的安全性の確保

- 周辺業務への対応力:確定申告以外のサポート範囲

- 対応品質と費用バランス:スピードと料金の適切な評価

それぞれの要素について、具体的な判断基準と注意点を詳しく解説していきます。

税理士の監修があるか

確定申告代行において最も重要なのが、税理士による適切な監修体制が整備されているかどうかです。税法は複雑で頻繁に改正されるため、専門家のチェックなしに正確な申告を行うことは困難。

税理士法により、他人の税務代理を行えるのは税理士のみと定められています。そのため、正式な確定申告代行サービスでは、必ず税理士が最終的な責任を負う体制となっているはずです。

確認すべきポイント

- 税理士の関与度合い:書面添付制度を活用しているか

- チェック体制の詳細:複数段階での確認プロセスが整備されているか

- 責任の所在:税務調査時の対応や損害賠償制度の有無

書面添付制度を活用している事務所は、税務署からの信頼度が高く、税務調査のリスクも軽減されます。依頼前に必ず確認しておきましょう。

BPOサービスでも、適切な税理士監修体制を整備している業者が増加。以下のような分業体制により、効率性と正確性を両立しています。

- データ入力・整理:専門スタッフが効率的に処理

- 仕訳・帳簿作成:会計知識を持つスタッフが担当

- 税務判断・最終チェック:税理士が責任を持って監修

この体制により、税理士事務所と同等の品質を保ちながら、コストを20~30%削減することが可能となります。

税理士にもそれぞれ得意分野があります。自身の事業や所得の種類に応じて、適切な専門性を持つ税理士が監修しているかも確認ポイントです。

- 個人事業主:所得税、消費税に精通した税理士

- 不動産関連:不動産税制や特例措置に詳しい税理士

- 投資関連:金融商品や暗号資産の税務に対応できる税理士

周辺業務まで合わせて依頼できるか

確定申告は単独で完結する業務ではなく、日常的な帳簿作成から各種手続きまで、様々な業務と密接に関連しています。包括的なサポートを提供できる依頼先を選ぶことで、事務負担の大幅軽減が期待できるでしょう。

確定申告と関連の深い業務

- 記帳代行:日々の取引記録から月次試算表作成まで

- 給与計算:従業員がいる場合の給与・賞与計算と年末調整

- 各種届出書作成:開業届、青色申告承認申請書等の手続き

これらの業務を別々の業者に依頼すると、連携不足によるミスや二重作業が発生する可能性があります。

包括的なサポートを提供する業者を選ぶことで、以下のメリットを享受できます。

効率性の向上

- 情報共有の円滑化:各業務間での連携がスムーズ

- 重複作業の削減:同じデータを何度も提供する必要がない

- 一元管理:すべての書類や手続きを一箇所で管理

品質の向上

- 一貫性の確保:同一基準での処理により矛盾やミスを防止

- 専門性の活用:各分野の専門知識を組み合わせた最適解の提案

- 長期的視点:単年度だけでなく、複数年にわたる戦略的アドバイス

コストパフォーマンスの改善

- パッケージ割引:複数業務をまとめて依頼することによる料金優遇

- 交渉コストの削減:複数業者との個別交渉が不要

- 管理コストの軽減:契約関係や支払い手続きの簡素化

専門のBPOサービスでは、10種類以上の専門事務に対応可能な業者も存在。確定申告だけでなく、以下のような業務も一括して依頼できます。

- 人事労務関連:社会保険手続き、労働保険の申告

- 法務関連:契約書作成、法人設立手続き

- マーケティング関連:ホームページ作成、広告運用

このような包括的なサポートにより、事業主は本業により集中できる環境を整備することが可能となります。

対応スピード・費用はどうか

確定申告には法定期限があるため、依頼先の対応スピードは極めて重要な要素。また、サービス品質と料金のバランスを適切に評価することで、最適なコストパフォーマンスを実現できます。

迅速な対応を期待できる業者の特徴は以下の通りです。

初回対応の速さ

- 問い合わせ対応:24時間以内の返信が理想的

- 見積もり提示:詳細な条件整理後、48時間以内での見積もり提示

- 契約手続き:必要書類の準備から契約完了まで1週間以内

進行管理の明確さ

- スケジュール共有:作業工程と完了予定日の明示

- 進捗報告:定期的な進行状況の連絡

- 緊急対応力:急な変更や追加依頼への柔軟な対応

最終納期の確実性

- 余裕を持ったスケジューリング:期限より1~2週間前の完成目標

- リスク管理:想定外の事態に対する代替プランの準備

- 品質保証:スピード重視でも正確性を損なわない体制

単純な料金比較だけでなく、サービス内容を総合的に評価することが重要です。

料金構造の透明性

- 基本料金の明確化:年商規模に応じた料金表の提示

- 追加料金の事前説明:オプション料金や緊急対応費用の明示

- 支払い条件:分割払いや成果報酬制度の有無

確定申告代行の真の価値を評価するには、以下の要素を考慮する必要があります。

時間価値の算出

- 自分で行う場合の時間:一般的に30~50時間程度

- 時給換算での機会損失:その時間を本業に充てた場合の収益

- 精神的負担の軽減:ストレスフリーで本業に集中できる価値

節税効果との比較

- 適切な経費計上:税理士による専門的判断での節税効果

- 特例・控除の活用:見落としがちな制度の適用による減税

- 将来リスクの回避:税務調査リスクの軽減効果

例えば、年商800万円の個人事業主が12万円で確定申告代行を依頼した場合、適切な節税により20万円の税額軽減を実現できれば、実質的に8万円の利益となる計算です。

このような総合的な評価により、真に価値のある確定申告代行サービスを選択することが可能となるでしょう。金の透明性は、業者選定の重要な判断基準です。最安値だけで選ばず、サービス品質とのバランスを考慮しましょう。

確定申告など事務をまるっと依頼するなら「ちょいサポ」

確定申告をはじめとする専門事務をまとめて依頼したい方には「ちょいサポ」をご検討ください。日本エキスパートホールディングス株式会社が運営する「ちょいサポ」は、確定申告代行から記帳業務、給与計算、各種届出書作成まで、事業運営に必要な専門事務を月額2.5万円から利用できる総合的なバックオフィス支援サービスです。

「確定申告だけでなく日常的な帳簿作成も依頼したい」「複数の事務業務を異なる業者に頼むのは管理が煩雑」「事業拡大に伴い専門性の高い事務処理が必要になった」といったニーズに対応し、月3時間・1ヶ月から柔軟にサポートが可能。確定申告、記帳代行、労務管理、税務相談など、事務に関わる専門領域をワンストップで提供しています。

「ちょいサポ」のサービス開始以来、「確定申告の時期だけでなく年間を通じてサポートが欲しい」「税理士への依頼はコストが高すぎる」「記帳から申告まで一貫して任せられる業者を探している」といった課題を抱える多くの事業者様からご相談をいただいています。

こうしたお悩みに対して、「ちょいサポ」では事業規模や取引量に応じたオーダーメイドサポートを提供。確定申告代行から日常的な記帳業務まで、300社以上の事業推進を支援してきた経験豊富な専門スタッフがコンサルタント付きで対応します。税理士監修による品質保証と効率的な業務フローにより、正確性を保ちながら事務処理の負担を大幅に軽減。

税理士への直接依頼と比較して20~30%のコスト削減を実現しながら、確定申告だけでなく年間を通じた専門事務サポートを受けることができます。また、複数業者への個別依頼で発生する管理コストや連携の課題も、総合的なサービス提供により解決可能です。

確定申告をはじめとする事務業務の効率化をご検討の方は、「ちょいサポ」へお気軽にご相談ください。